【重庆非遗】五句子山歌

歌手在唱五句子山歌

(图片由巫溪县文化委提供)

五句子山歌因每首五句,每句七言而得名,传唱于重庆市巫溪县境内,发源最早可追溯到上古时期。五句子山歌每首只有五句,前四句表意,最后一句写实,表现内容丰富,艺术特色突出。五句子山歌中的另一种表现形式鸳鸯号子(又名穿号子),由主歌加号子组成,主歌又叫五句子歌,号子又叫四句子歌。从形式上看,主歌五句,号子四句,共九句。主歌以七言为主,号子以五言为主,但都不局限于七言、五言,有时加上衬词,字数可多可少。主歌押一个韵,号子押一个韵,不讲平仄,创作不受束缚。

五句子山歌分平腔、高腔和伴声等唱法。平腔旋律优美流畅,高腔高亢嘹亮,伴声婉转悠扬。五句子山歌中的平腔较多,高腔多用于喊唱鸳鸯号子,而伴声则是在高腔的基础上演变成长调的演唱方法。这三种唱法有时也有互相交错演唱的情况。大多数五句子山歌可以同时使用多种唱法,韵味各不相同。五句子山歌其调式特征鲜明,主要采用民族调式,尤以五声徵调式最为突出,一般有两个乐句,上句“slo,la,do,slo,re”,下句“re,slo,do,la,slo”,其中,第三句重复第二句,第四句重复第一句,第五句重复第二句。结束时收在主音上,给人以完满终止的感觉。但这种重复是有变化的重复,是根据歌词表达感情的变化而产生的重复。

五句子山歌反映了人们劳动生活的方方面面,有劳动场景,有劳动间歇的活动,有各种社会生活习俗,尤其是男欢女爱,还反映了当地的历史掌故、风土人情等。保护传承五句子山歌,对于保护本土独具风格的民间音乐有着重要意义,而且能进一步丰富完善三峡地区特色文艺形式。

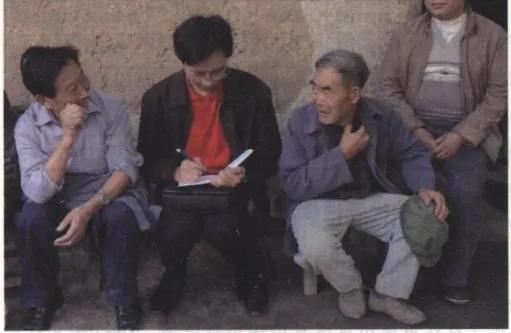

工作人员在搜集五句子山歌

(图片由巫溪县文化委提供)

五句子山歌代表性传承人选介

杨开芝 女,生于1954年3月16日。重庆市非物质文化遗产项目市级代表性传承人。1973年8月至2003年7月在重庆市巫溪县长渡小学教书。2003年8月退休。

杨开芝7岁随母亲易明凤学习五句子山歌,在母亲的精心指导下,加上自己对五句子山歌的酷爱,很快便能演唱上百首五句子山歌。16岁开始搜集整理并传唱五句子山歌和民歌小调二百余首。她能用二胡作伴奏,边拉边唱五句子山歌和民歌小调,并能很好地把握五句子山歌演唱时气息和共鸣的运用,声音高亢嘹亮、圆润自然,唱出了五句子山歌的味道。

杨开芝在担任教师期间,教音质好、接受力强的学生唱五句子山歌,培养了40名比较优秀的五句子山歌歌手。她退休后一直在巫溪县“夕阳红合唱团”和“巫溪县乐和乐队”担任五句子山歌歌手,参与了送文化下乡活动近百场,并在巫溪县“文艺之星电视选拔大赛”中荣获优秀奖。她还利用“夕阳红合唱团”和“巫溪县乐和乐队”这两个平台教唱五句子山歌,培养了近10名五句子山歌歌手,对传承五句子山歌起到了积极的作用,深得群众的喜爱和赞许。

李世伶 女,生于1972年2月16日。2009年12月20日确定为区县级代表性传承人。

李世伶从1984年开始随父亲学唱山歌,在没有专业教师教唱的年代,唱歌都是在做农活的时候抽时间努力练习的。她在学校读书时担任班级文艺宣传委员,组织同学学习唱山歌。李世伶演唱五句子山歌的基础条件好,歌声嘹亮,嗓音纯正,吐字清晰,悠扬婉转。在电影《蓝色骨头》巫溪首映式上,李世伶演唱的五句子山歌受到观众的好评。她先后在重庆市市区、巫溪县等地参加多种文艺表演,所唱的五句子山歌被许多电视台录制播放。她参加2004年巫文化表演并荣获重庆市第二名。在2010年巫溪旅游文化节中,她演唱的五句子山歌受到观众的好评。2011年巫溪电视台录制了李世伶演唱的五句子山歌,先后在重庆市区、永川、万州等地播放。

而今,李世伶着力于搜集整理五句子山歌歌集,搜集演唱五句子山歌的磁带及光碟。同时,还耐心地指导其他爱好民间音乐的人唱歌。李世伶为当地培养了几十名民间山歌手和民间小调演唱人才,为弘扬民间文化和传承巫文化,贡献出了自己的力量。

摘编自:重庆市文化和旅游研究院编非物质文化遗产系列丛书之《乡音乡情》

首页

首页 政务公开

政务公开 数字方志库

数字方志库 方志园地

方志园地 重庆历史文化

重庆历史文化 互动交流

互动交流