抗战时期成渝创刊的《新民报》

《新民报》,又称《新民晚报》,1929年9月创刊于南京。抗战爆发后,随着抗战形势的变化,四川成为抗战大后方,《新民报》便内迁抗战中心陪都重庆复刊,随后四川也办起了成都版《新民报》。由于该报力主抗日,鞭打卖国,因此,倍受成渝各界人民的欢迎。

在重庆的《新民报》

1938年1月15日《新民报》重庆版发刊。在重庆,《新民报》会集了一大批优秀的报人和著名的进步作家,诸如夏衍、吴祖光、聂绀弩、沈起予、施白芜、张恨水、陈白尘、孙伏园、郁风、黄苗子、陈迩冬、张白山等都担任过《新民报》副刊主编。张季鸾、罗承烈、赵超构、张慧剑、浦熙修等一批名记者在《新民报》任职或发展。在如此众多的优秀进步人才聚集的《新民报》,特别是副刊和新闻版,有不少脍炙人口的栏目,譬如:《今日论语》《新闻圈外》《世象杂收》《山城夜话》《重庆私语》等;每日见报的张恨水的小说连载、程大千的小品文、罗承烈的时评等特别受到读者欢迎。《新民报》联系的知名人士就更为突出了,郭沫若、章士钊、叶圣陶、老舍、巴金、谢冰莹、朱自清、徐悲鸿、黄炎培、顾颉刚、陈寅恪等一大批文杰泰斗为报撰稿,实力雄厚的《新民报》一时间人才济济,可谓“名笔如云”。著名文学家、中共党员夏衍深有感触地指出:“抗战时期在大后方的《新民报》像一笼篝火,团结了许多进步作家,其功绩是不容低估的。”

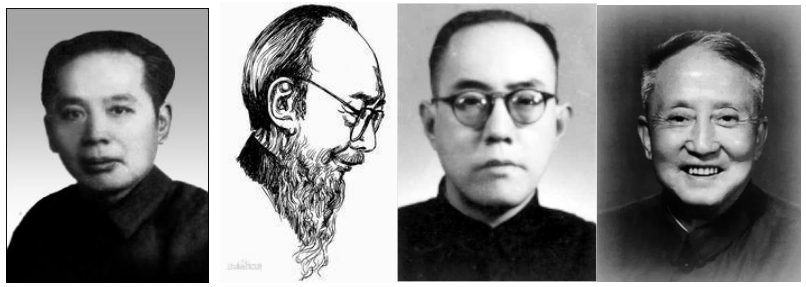

(《新民报》“三张一赵”(即张恨水、张友莺、张慧剑、赵超构)

(《新民报》“三张一赵”(即张恨水、张友莺、张慧剑、赵超构)

在成都的《新民报》

1943年6月,又发展了成都分社。它的办报方针是坚持抗战救国、民主团结、坚信抗战必胜。这一方针体现了民心民意,受到社会各界人士的欢迎。但是,它却遭到国民党当局的忌恨,不准它在成都市备案。报纸不得不设法在成都近郊的华阳县办备案手续,在本市外东沙河堡街上租了一个门面,作为社址,在市中心区盐市口设营业部。

成都《新民晚报》的发行人就是南京《新民报》创办人陈铭德先生,经理是邓季惺女士,一位有才华的女报人。《新民晚报》即是她创建的,总编辑赵纯继先生是原来南京《新民报》的总编辑。南京《新民报》迁移重庆复刊时,有四位老报人和作家参加报纸工作,即所谓的“三张一赵”(即张恨水、张友莺、张慧剑、赵超构)的会师。其中,张友莺和张慧剑来成都担任主笔,张友莺先生主编地方新闻版,张慧剑先生主编副刊,张恨水和赵超构两位长住重庆,但也是成都《新民晚报》的主要撰稿人。这张小型报纸方针正确,立场鲜明,各版配合,浑然一体。尤其地方新闻与群众生活息息相关,特点突出。全张报纸编排规范醒目,文字短小精悍,标题活泼清新。要闻由自设电台提供,信息十分灵通。印刷条件是当时比较先进的,图文清楚,油墨芳香。因此,《新民晚报》在成都一经问世,就体现出独具的风格,受到群众瞩目。加之管理得法,发行有方,报纸销售迅速突破万张。

1945年2月1日,又增出日刊。至到抗战胜利前夕,成都和重庆两地《新民报》日、晚四刊,曾共达日销十万份的顶峰,成为当时屈指可数的一家畅销报纸。

《新民报》用大量的文章和版面反映大后方人民的生活苦难:物价飞涨、倒闭失业、火灾水患,不少贫苦人在水深火热中挣扎,典妻鬻子、流离失所;同时也披露官场腐败、投机倒把、美钞黄金倒卖、破坏抗战的社会黑暗面,许多达官巨贾“前方吃紧后方紧吃”的奢靡生活。《新民报》文章鞭辟入里、针砭时弊,同情劳苦大众、声讨享乐腐化者,大快人心。

成为党的知心朋友

抗战爆发后,陈铭德约请八路军驻南京办事处负责人叶剑英、廖承志到报社介绍中国共产党抗日民族统一战线政策,从此陈铭德及《新民报》与中国共产党领导人建立了长久的友谊。《新民报》积极响应党的主张,在抗战等大是大非面前总是与共产党保持一致,而且《新民报》的主要负责人陈铭德等与中国共产党领导人交往密切,《新民报》的不少主笔和主要记者、作家都是共产党人。因此,《新民报》成为了中国共产党的知心朋友。

为党传递消息。1938年1月24日,《新民报》第二版,下方的副刊《血潮》刊登《特区托儿所一瞥》,介绍了延安在窑洞里开办托儿所,照顾忙于革命工作的同志的孩子,这些孩子其中有的还是经历过长征磨难的。虽然已经“国共合作”,但在国统区见诸报纸介绍延安情况的文字仍然极为有限,因此不得不引起当时社会各界人们的好奇。

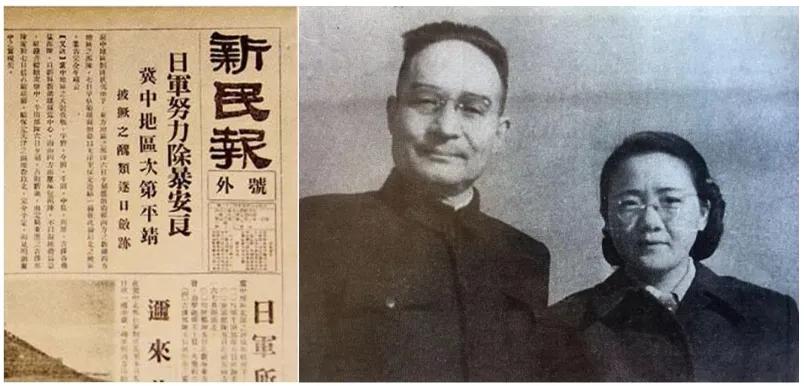

(左:新民报,右:陈铭德、邓季惺夫妇)

此后《新民报》连续三天以“延安通讯”的栏目,在四版新闻版的左上角醒目位置,刊登了邓友民对2月11日“陕甘宁反侵略大会”的系列报道,其中第一篇标题为《毛泽东保证打胜战》,相当惹眼。这些通讯、消息、报告文学,再次在《血潮》刊出。

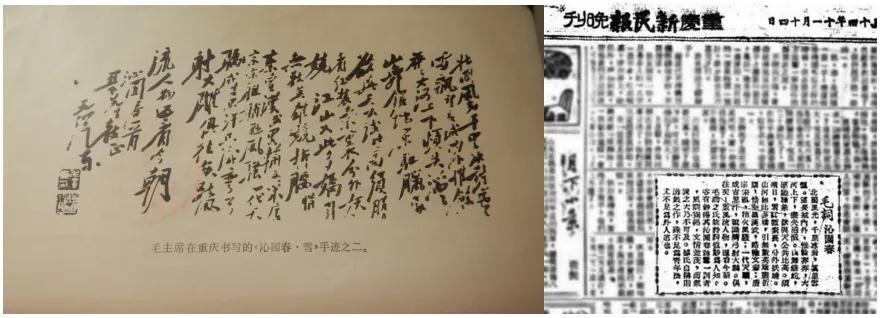

(左:毛泽东《沁园春·雪》,右:重庆《重庆新民报晚刊》)

抗战开始,《新民报》就与共产党关系逐渐建立,报社中也越来越多地出现了地下党员的身影,其中相当多是为了隐蔽身份,而报社中进步人士也暗中保护。时任重庆社总编辑陈理源回忆录写道:“重庆《新民报》在新中国成立前接纳的中共地下党员,据我所知,先后共达26人之多,超过国民党党员人数。这在国统区内,以一个常有职工总数仅200多人的民营报纸,能够容纳这样多的共产党员者,是不多见的。”

1949年11月27日,重庆解放在即,国民党反动派丧心病狂,对关押在监狱的革命者进行了屠杀。《新民报》就有三位党员同志不惜牺牲。胡作霖,1938年入党,1945年入社,是重庆版外勤记者,常深入贫苦群众采访,揭露社会黑暗,被称为“硬火”。1948年6月7日被捕,在狱中,他曾为叶挺著名的诗歌《囚歌》谱曲,这首鼓舞斗志的战歌,唱响了整个渣滓洞。胡其芬,1938年入党,1947年参与《新民报》工作,曾代编重庆版“女声”周刊,后任英文电讯翻译,翻译撰写过许多为妇女呼号的文章。1948年4月11日被捕,时为中共重庆市工作委员会妇女书记。陈丹墀,1938年入党,1946年到《新民报》工作,任编辑,发表过许多抨击时事的杂文。1948年4月2日被捕。他们三人与张朗生(重庆社)刁侠平(成都社)一起在重庆渣滓洞殉难,均追认为革命烈士。

报社特殊荣耀。抗战期间,伟人周恩来为《新民报》抗战周年纪念特刊题词:“全民团结,持久斗争。抗战必胜,中华人民共和国成立必成。”于是,《新民报》成了中国共产党的大型机关报《新华日报》的同盟军,为抗战而呼,为抗战而鼓。

(1944年6月9日,中外记者团到达延安,毛泽东、朱德、周恩来等与记者团合影留念,后排左九为赵超构)

重庆谈判期间,毛泽东主席将其词作《沁园春·雪》抄给柳亚子。《新民报》副刊《西方夜谭》编辑吴祖光意外得到《沁园春·雪》,率先在《新民报》副刊发表,轰动重庆,亿人吟诵。

1944年,《新民报》派遣记者赵超构到延安采访,写下十万多字的长篇新闻通讯《延安一月》,在重庆、成都两地的《新民报》上连载81天。在报上连载后,随即结集成书出版(陈铭德、张恨水分别写序),5个月内重印3次,销量达数十万册。这是在抗日战争期间了解延安、了解中国共产党的一本罕见而难得的写实华章。重庆新华日报社购买了2000册送往延安,毛主席看后说:“在重庆这个地方发表这样的文章,作者的胆识是难能可贵的。”周副主席称这本书是“中国记者写的《西行漫记》”。

(左:赵超构 《延安一月》封面,右:赵超构以笔名“林放”在《新民晚报》发表文章)

成渝两地《新民报》在党的抗日民族统一战线指引下,文化名人密切配合,编辑记者辛勤耕耘,因此,这份油墨芳香的报纸,在中国文化抗战史上书写了光辉的篇章,为当时成渝人民提供了文化精神的食粮。

文章作者:胡平原

供稿单位:作者系重庆市作家协会会员

首页

首页 政务公开

政务公开 数字方志库

数字方志库 方志园地

方志园地 重庆历史文化

重庆历史文化 互动交流

互动交流