成渝地区山水相连,人文相通,自古以来共同生活在四川盆地,拥有共同的巴蜀文化记忆。成渝双城直线距离为 271.3公里,在现代并不算遥远,但在交通不便的古代却是蜀道难、行路难。清代 《四川通志》 形势篇称“蜀地东通荆楚,西接吐蕃,南界蛮荒,北连秦陇,层峦叠嶂,盘纡锁抱”。正是一代代先民跋涉巴山蜀水,从成渝古驿道到成渝公路、成渝铁路、成渝航空,为今天趟出了涵盖水陆空的全方位立体交通网络。2020年1月,中央财经委员会第六次会议提出推动成渝地区双城经济圈建设,把成渝地区放在了培育国家新的经济增长极、加快西部高质量发展、助推建设现代化国家的战略高度。交通将在其中发挥联接融合的重要作用,迎来突破蜀道难关,深化成渝地区经济社会融合,加快重大工程建设的重要历史机遇。从历史脉络去观察成渝地区双城的交通演变,厘清成渝古驿道、成渝公路、成渝铁路等在重大历史事件中扮演的重要角色,分析交通联接的特征,回顾成渝双城交通发展史,对于探寻双城共同文化历史,加强社会人文交流,把握成渝地区共处一个地理圈、文化圈、经济圈的整体关系,进一步加快推动经济社会发展具有重要作用。

一、成渝古驿道

四川古道,著名的出省道路有金牛道、阴平道、陈仓道、荔枝道等。省内官马大路以成都为中心,向四个方向分散延伸,形成东大路、西大路、南大路、北大路,并辅之以小路。东大路即成渝古道,以位于成都之东得名,从成都至简阳,经隆昌、荣昌、永川而至巴县。这条线路“是省内往来最繁忙的重要交通线,后来的成渝公路基本沿此线修筑。”

驿道修建裁撤年代。驿道开始修筑时间较为久远,《成都市交通志》 称起于汉代,“汉代,成都东出翻越龙泉山,经蜀郡辖县牛鞞 (今简阳)、资中通巴郡的道路已立为驿道”汉武帝时,司马相如西夷道。同时期中郎将唐蒙以巴蜀士卒开辟南夷道,军法严苛,造成巴蜀民众非常惊恐。司马相如奉命斥责唐蒙,作 《喻告巴蜀父老檄》予以安抚。据此可知,汉时巴蜀民众已有成熟的驿道修筑技术和人员,在以成都、重庆沿线相对发达地区开启驿道是可信的。其中,重庆九龙坡走马段驿道“始筑于宋代”。明清时期,国家长期统一安定,驿道在封建统治的功用明显,在清朝前期达到驿运的顶峰。至清末时,由于民信局兴起和 1896 年大清邮政创办,古驿运弊病丛生,裁驿归邮呼声日起。“递裁撤分为两个时期,先为邮传部接管铺递时期,后为交通部裁撤铺递时期,接管铺递是在1911年7月11日,裁撤铺递是从1912年1月1日开始,重庆铺递于 1913 年 6 月全部撤销。”1913 年,包括成都、重庆在内,全国范围内均撤销了驿递。

主要线路及驿站设置。明代“贵州湖广路:出锦官驿,经龙泉驿、阳安驿(简州西)、南津马驿(资阳东)、珠江马驿(资州东)、安仁马驿 (内江南)、隆桥驿……由隆桥向东,至重庆,也可分路往贵州或湖广。经峰高马驿(荣昌东)、东皋马驿(永川东)、来凤(璧山东)、白市铺马驿(重庆西)、朝天驿(重庆府治)。这是较为公认的东大路主线路,共有12个驿站。至清代,民间又有“五驿四镇三街七十二堂口”的说法,并有北支线洛带商道、南支线柏合镇文道两条支线。清代将驿递按重要性分为三类:冲路、次冲、僻路。清代的锦官驿、龙泉驿、白市驿等驿站为冲路,驿站间设置的驿铺为次冲,如佛图铺、石桥铺、二郞铺等。

从上表看,锦官驿至朝天驿距离950里,由于山地关系,12驿之间距离并不相同,最近40公里,最远达140公里。驿站人员马匹配置在康熙初年已成体系,按照重要性不同有所区分。除锦官驿、朝天驿两个城中大驿外,基本按照12匹马、6名马夫、16名杠夫作为标配。但后来随着川内增设驿站等原因,所有驿站在康熙四十一年(1702)进行了调减,标准驿站配置减半,调整为6匹马、3名马夫。在成渝公路通车以前,运输主要依靠人畜力,主要方式有肩挑、轿子、独轮车、驼马等,并在20世纪初开始有黄包车、架车(部分地方称架子车)。

成渝间主要驿站共十二个,或据要津,或通大道,或集商旅,在古代都留下了浓墨重彩的一笔,直到今天,仍是当地经济发展的区域重镇。

锦官驿。在成都县治左东,至简州龙泉驿四十里。锦官驿的历史最早可追溯至汉代。唐代杜甫诗云“晓看红湿处,花重锦官城”,歌咏的就是锦官驿所在的锦官城(成都)。锦官城的得名来源于蜀锦名重一时,从汉代就成为朝廷贡品,设置锦官,故又称当地为锦官城。

龙泉驿。今成都龙泉驿区,是成都东出第一驿。龙泉驿以刀剑闻名,在清末以火器打响了蜀中辛亥革命的第一枪。1911年11月,因保路运动风起云涌,在15日夜,夏之时“约集武装兵二百三十余人就附驿之土地庙誓师起义,杀东路卫戍司令魏楚藩”,拉开了四川辛亥革命序幕。

南津驿。今资阳市南津镇。《方舆纪要》 卷六十七载:资阳镇,《志》 云,县东三十里有南津驿,镇与驿相连,正德十三年徙镇于今所,有巡司戍守。该驿依沱江而建,有水陆两道之便。资阳的“资阳四杰”余国祯、曹荻秋、饶国华、邵子南均与重庆有极深的渊源,其中南津驿人余国祯,在周贡植等牺牲后,调任共青团巴县临委书记,不久即牺牲;南津驿人曹荻秋是重庆第二任市长。

峰高驿。今荣昌区峰高街道,位于荣昌东部,为马驿。明代为峰高驿,清初为峰 高 铺 ,“ 以附近仙桃岭山峰最高得名。”以峰高驿为中心,荣昌还有高瓷铺、安富铺,重庆辛亥革命首领人物张培爵就出生在安富铺,成渝军政府对峙时,双方在中间的烧酒坊接洽合并,“蜀军派朱之洪,成都派张治祥,皆为全权大使,遇于隆昌之烧酒坊 (今荣昌安富烧酒坊),相约至重庆,草合同十一款,各签定繕缔”,从而消弥了一场兵祸,结束了川渝分治局面。

白市驿。今重庆九龙坡区白市驿镇,是重庆西出第一驿。白市驿在清代时有巴县县丞分驻。作为重庆门户,白市驿历来是兵家必争之地,“明天启二年(1622),秦良玉与屠贼兵大战于此,俘斩无算”,抗战时期,白市驿机场是迎击日机轰炸、保卫重庆及周边地区防空的重要机场,同时也是美国陆军第14航空队驻华的指挥中枢,为中国空军抗战做出了巨大贡献。陈纳德率领的著名的“飞虎队”(美国陆军志愿援华航空队)改编为第14航空队后,航空队司令部即设在白市驿机场以北1公里处。

朝天驿。今重庆渝中区朝天门内,是城中大驿。朝天驿始建年代不可考,但南宋诗人陆游《梦行益昌道中赋》“分明身在朝天驿,惟欠嘉陵江水声”,说明在南宋即有朝天驿。朝天驿得名于朝天门。宋朝年间,天子使臣多从长江东来,因在两江交汇处迎接朝拜天子圣旨,故称朝天门。《方舆纪要》卷六十九载重庆府巴县,近江中有丰年碑,或谓之义熙碑,每水落而碑出,则年丰,人争摹打,数十年不一见。至今朝天门仍是重庆重要交通节点和人文坐标,也是重庆零公里所在地。

邮政兴起。清光绪二十三年(1896),清政府总理衙门创办大清邮政,利用古驿道承办邮政业务。次年,重庆海关寄信局成立重庆大清邮政官局。光绪二十八年(1902),开辟了成渝邮路,开始向内地扩展。主要旱班有“重庆—成都全程450公里。逐日运邮10日可达。”“万县—南充—成都线”“重庆—永川—泸州”等邮路。在成渝公路通车前,重庆至成都之间的邮运,主要依靠人力步班运行经3天4夜(共计84小时) 到达。1940年10月,按分段行驶、分段管理的办法,在内江椑木镇设中途管理站,“重庆至内江段改为夜间行车,至椑木镇与内江至成都段邮车衔接,接力运输,使渝蓉之间的邮程一昼夜即可到达,邮运速度较前加快了一倍。”

全面抗战爆发后,国民政府西迁重庆,将整个四川作为大后方重心,区域内人流、物资运输大大增加。为适应战时经济和保障重庆供应的需要,在公路交通不发达、现代能力水平低下的情况下,国民政府重启抗战驿运,“驿运工具,单位虽小,而其数量众多,行动虽缓,而能继续持久,故其功能,并不较低于机械运输。”为加速成渝两地物资往来,四川通过修整驿道,分划线路,分段联运,利用人力板车、驼马、骆驼、胶轮大车等传统运具,为运输抗战物资做出了贡献。

二、成渝公路

巴蜀地区公路的修建,是从成灌马路开始的。1913 年,随着中国第一条行驶汽车的公路长沙至湘潭公路建成,四川开始筹建成都至灌县马路。成灌马路长55公里,长期是商旅往来的运输要道。几经周折于1925 年完工,是四川第一条通车公路。这条公路虽然质量欠佳,但作为川内首条公路,影响深远,拉开了巴蜀大地修路的序幕。

成渝公路建设。由于成都、重庆在四川政治、经济、军事等方面的重要性,从政府到民间均有强烈意愿修路,但时局动荡,却是几经周折。成渝公路全长445公里,以简阳为界,分为两段。成简公路于1926年元旦在成都牛市口动工,长68公里,用时6年。渝简路长377公里,线路为从大溪沟、上清寺、化龙桥、小龙坎、新桥、山洞、歌乐山过青木关,经璧山来凤驿合东大路,经永川、荣昌、隆昌、内江、资中、资阳而达简阳。渝简马路主要建设标准依照“渝简联线马路计划书”,全线工程办法大纲,成渝路横跨四个川军防区,军阀各自为阵不能统筹。在1920—1932年间,先后爆发熊克武与刘湘、杨森与刘湘、刘湘与刘文辉等军阀之战,工程时建时停,并随着刘湘的胜利而完工。“自民国成立以来,即有人倡议修筑,终因政局不定,战乱频仍,时修时停,直至1933年始告完成。”公路前后经过20余年,是四川修建历时最久、里程最长、最为艰难的公路。抗日战争时期,因战争需要,对汽车运输实行战时管制,包括对车辆登记、燃料、材料、运输线路进行管制。

成渝公路在线路上大体沿着古驿道修建,但在跨越山路、河流地区多有变道。如重庆巴县境内120里,为了翻越中梁山,从通远门出来后没有走石桥铺、白市驿方向的旧道,而是沿江至小龙坎,从新桥、山洞翻山,绕过了鹅岭所在山地。即便如此,以当时技术水平施工依然困难重重,因中梁山高大险峻,特别是老鹰岩、跨线桥、山洞隧道一段工程尤其艰难。公路建成后,四川著名诗人赵熙专门为此著文,刻于山洞壁上:“惟渝中多大山,老鹰岩尤崷崪艰哉,何巍巍而赵行千里,朝发成都,日稷重庆,五丁卒愕,闢鸿濛也。”道路建成后,每日有汽车往返,自渝至省二日而达(约17小时),快车亦有一日者,上下车皆由公路局专管营业。1943年出版的《成都市指南》记载:成都成东线至重庆450公里,客票价为“六七五元”。

到 1949 年底,全省汽车只有 4917 辆,且大多是拼凑起来的万国牌车,性能落后,运效极低。新中国成立后,陆续对成渝公路进行了零星维护建设,进入1980年代后,为适应日益繁重的运输需要,四川省政府决定对成渝公路进行大规模改建,省交通厅组织人员对成渝公路做了全面的技术调查,可行性论证和勘测。1990年9月25日,四川省政府在成都举行了成渝公路改建开工典礼,计划至1994年底全线通车。

成渝高速公路。成渝高速公路是交通部规划的国家主干线两纵两横上海至成都高速公路的组成部分,是利用世界银行贷款的“八五”计划期间国家重点建设项目,该公路起于成都五桂桥,止于重庆陈家坪,全长 340.2公里。全路段比老成渝公路缩短98公里。成渝高速最初是以“成渝公路改建工程项目”立项的,经国家计委研究后,确定在原成渝公路的基础上新建一条高等级公路,于1995年5月全线建成通车。该公路是西南地区第一条高速公路,对促进成渝及西南地区的经济贸易发展和社会文化交流具有重大促进作用。成渝高速中梁山隧道3.2公里,是当时国内最长的隧道。重庆段中梁山隧道和缙云山隧道,更改了原横向通风设计,采用纵向通风方式,获得国家科学进步三等奖,并成为高速公路隧道的典范,“其后,全国各地高速公路均借鉴中梁山隧道通风方式研究成果,广泛采用纵向通风方式。”进入新世纪后,中梁山隧道车流量严重超荷,因此启动了扩容工程,在原隧道左右各新建一条两车道的隧道。扩容工程新中梁山隧道于2019年1月建成通车。

成渝间其他高速公路。至2020年底,成渝间已建成5条互通高速,除原成渝高速外,还有成安渝 (成渝复线,253公里)、成遂渝(成渝环线北线,290公里)、成泸渝(成渝环线南线,466公里)、成资渝(约250公里)。其中,成资渝高速于 2020年5月动工,将于2023年建成,建成后将成为成渝间最快捷的陆路要道。

三、成渝铁路

从来没有一条铁路像成渝铁路那样,见证了旧中国国家动荡、清政府和国民政府的覆灭,同时也见证了包括巴蜀儿女在内的中国人民自强不息,自力更生的精神。

成渝铁路是清朝规划的川汉铁路西段。清光绪二十九年(1903),四川总督锡良奏办川汉铁路,“吾县自遵例摊派租股、外商会募集货股三十万两,县民认股亦视他县为多。初有倡先修成渝者,格于众议乃改修,宜万国变后,迄无成功。1935 年,省政府成立川局大定铁道部,复议修成渝铁路,路线由菜园坝黄沙溪,沿江岸西上入江津界,再折入永川,顺东道以达成都。勘测已定,鸠众兴工当不远也。”③次年在成 都成立川汉铁路公司。 宣统元年(1909),由詹天佑总工程师,带领工程技术人员赴宜昌,宜昌至万县段动工,进展缓慢。宣统三年(1911),清政府受迫于美、法、英、德4国阻挠商办,实施“干路均归国有”的铁路国有政策。6月17日,川汉铁路总公司在成都召开2000人大会,成立四川保路同志会,发动全川保卫路权,重庆积极响应。清政府从武汉调兵至四川,导致湖北兵力空虚。保路运动成为辛亥革命导火索,武昌起义获得成功。

民国时期屡建屡停。1932年,四川成立“成渝铁路筹备处”,制订“建筑成渝铁路办法大纲”,正筹划施工时,因刘湘、刘文辉两军混战,被迫停顿。1935年,国民政府铁道部撰写修建成渝铁路的全面规划,于次年启动了踏勘,规划线路530公里。1937年6月开始施工,4年后全部停工。1946年,以军事需要复工,集中于重点路段。民国期间的工作,前期主要在踏勘、测量、设计,施工多在土石方、路基、小桥、涵渠等,至1949年,仍未铺设一根钢轨。

新中国建成的第一条铁路。1950年初,在国家面临医治战争创伤,经济十分困难的情况下,党中央就毅然决定修建成渝铁路。到 1950 年 8 月,从大渡口向重庆方向的九龙坡开始铺轨。同年第一台蒸汽机车在九龙坡站点火试车。1952年7月1日,横贯四川腹心地带的全线505公里成渝铁路全线通车。这是新中国成立后全国第一个大型基建项目,是由中国自行设计、自行施工,完全采用国产材料建成的。“旧中国将近半个世纪办不到的事情,新中国近两年时间就办到了,实现了全川人民 40 年的夙愿。”1985 年,成渝铁路完成全线电气化改造,“输送能力由610万吨/年提高到1300万吨/年,”为改革开放和经济发展提供了强大运力支撑。

成渝高铁。又称“成渝客专”,是沪蓉快速客运通道及沿江高铁的重要组成部分,全线采用双线无砟轨道,起于成都东站,止于重庆站,运营里程308公里,设计时速350公里,初期执行时速250公里、300公里两类运营速度。全程设有成都东站、简阳南站、荣昌北站、重庆北站等12个站点。2015年12月26日通车。2018年1月25日,重庆西站建成投入使用后,也作为成渝终点站之一。

四、成渝航空

四川上空首次出现飞机,是1915年袁世凯的代理总参谋长陈焕乘飞机到成都。重庆上空首现飞机是1916年,曹锟乘飞机到重庆。

机场建设。1929年底重庆建成广阳坝简易机场,1938年扩修,跑道长1100米,主要用于军用。1933年冬建成珊瑚坝机场,跑道长700米。开通渝蓉、渝筑 (贵)、渝昆线。1939年6月建成白市驿机场,遭到日机多次轰炸,后来多次扩建,主跑道长1500米。1949年11月30日清晨3时,蒋介石从白市驿机场乘机离开重庆去成都。重庆军管委对白市驿进行正式接管后,成为军民两用机场。后改扩建为国家二级机场。1940 年,选址在成渝铁路旁的九龙坡机场建成。抗战胜利后,毛泽东从延安飞赴重庆参加重庆谈判,在机场发表了书面声明,“目前最迫切者,为保证国内和平,实施民主政治,巩固国内团结。”阐述中共对谈判的立场,九龙坡机场扬名天下。成都方面,1931年修建了凤凰山机场。抗战初期,扩建了凤凰山机场,并新建了双流双桂寺机场 (今成都双流机场)。1944年,应美国政府之请,国民政府在成都实施代号“特种工程”,5 个月内在成都地区新建新津、邛崃、彭山、广汉4个机场,为美军轰炸日本本土提供后勤保障。

航线运营。1929 年,21军军长刘湘派人向法国购买飞机,两架运抵重庆,并在重庆广阳坝修建简易飞机场,但未用于民用。1929年7月,由国民政府交通部开通重庆至成都航线,作为沪荣航线的一段,航程275公里。这段航线因四川军阀刘文辉和刘湘割据,未能开航。1931年8月,中国航空公司在重庆设立办事处,同年10月20日上海至重庆试航成功,每周飞两班,至此四川才有民用定期航班。1933年4月,刘文辉与刘湘由于反共暂趋和解,两人先后电告中航同意重庆至成都通航。经中航于四川善后督办署商议,并报交通部同意。交通部电告刘文辉、刘湘及田颂尧、邓锡侯保护通航。重庆至成都试航成功后,6月正式通航,沪蓉航线随之贯通。1933年6月1日,重庆至成都正式通航,每周飞行1班,使用美制史汀生型陆用飞机。1938年11月,欧亚公司也加入此航班飞行,后更名为中央航空公司。民航局直辖空运队前身是行政院善后救济总署空运队,由美国空军第十四航空队队长陈纳德与行政院善后救济总署签订合同成立。1943年时,蓉渝线仍没有定期航班,搭机时手续较为繁杂,多有不便,“乘客须于事先往公司领取保证书,经真注并觅妥铺保后,另附最近二寸照片二张,呈军事委员会航空检查所审核(交公司转呈亦可),经核准后始得购票搭机。”当时的航程约 1小时,票价 900元,是同时期成渝公路客运票价的两倍。

新中国成立后的成渝航空。新中国成立后,1950年8月1日,由民航重庆办事处使用dc-3型飞机开辟,航程278公里,每周飞行3班。同年9月,在大坪歇台子成立第一民航学校,培训电讯、气象、财务、机务等业务人员。直至改革开放,重庆至成都主要为经停重庆的航班。1965年9月24日,柬埔寨国家元首诺罗敦·西哈努克亲王携夫人赴渝访问。国务院总理周恩来乘坐的子爵号专机,因白市驿机场不能降落,只得先降成都,再换伊尔-14到重庆,以致未能赶上欢迎西哈努克,打乱了周总理接待外宾的部署。为提升机场起降能力,在周恩来总理的关心下,机场于次年动工扩建。1966年3月,中国民用航空第十七飞行队由成都迁驻重庆白市驿机场,后来更名为西南航空公司重庆飞行大队,拥有飞机7架。1990年6月,在飞行大队基础上筹建西南航空重庆分公司。因和谐号动车开行,2009年11月16日,重庆至成都航线停航。

五、演变的特征

成渝地区交通联接从历史到现在,是一个翻山涉水,不断突破四塞山脉,努力跨出四川盆地的过程。从总的脉络看,也是从单一到多向,从慢到快的过程。两地的联接之路,是时代之路、文化之路、经济之路,更是一家人走亲访友之路。

交通与时代共同脉动。以交通为代表的基础设施,既反映着生产力水平的提升,也反映着时局的变化。封建时代,成渝驿道是两地来往的直达通道。抗日战争时期,成渝公路和邮路都在为抗战运输战略物资,特别是成渝两地机场承担起迎战敌机的重任。新中国刚刚成立,新生的人民政府就实施成渝铁路,建成新中国第一条铁路,圆了半个世纪巴蜀两地、成渝两城人民的梦想。改革开放后,成渝高速、成渝高铁均是西南地区第一条建成的高速、高铁。历史似乎总是眷顾成渝,赋予了两地交通如此厚重的时代标记。交通要道上的每一件大事,都重要到入史入志。从某种意义来说,并不是交通要道有多重要,重要的是交通两端的双城。

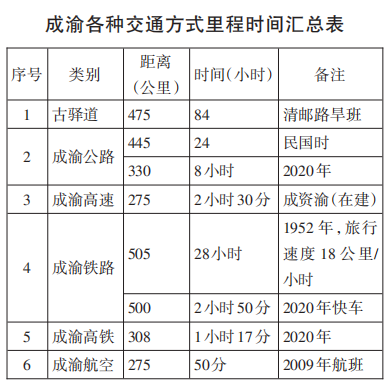

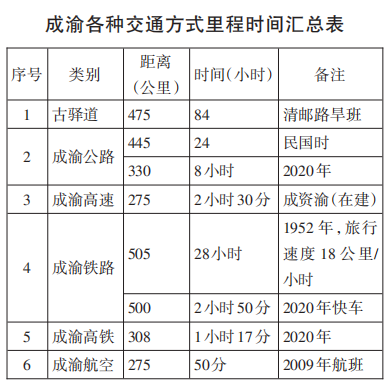

成渝两地一直在相互靠近。成渝两地隔山隔水,相距近1000里,单边行走需要15天,成渝两地无论政治、经济、军事还是民间往来,都需要双方突破山地地形制约,拉近距离。从明清驿道至高速公路,交通工具由步行、驿马到汽车、高铁的飞跃。两地一直在缩短时空距离。目前以成资渝高速275公里为最近,以成渝高铁1小时17分为最快。

巴蜀文明在联接中交映生辉。成渝沿线遗留下丰富的人文历史资源,无论是古道驿站、文化景点,还是巴蜀文人吟诗唱和,都遗留有共同的文化基因。重庆九龙坡和成都商业街均出土有船棺,反映了先秦时期的巴蜀特色。“巴蜀船棺葬的出现,与这一时期巴蜀先民生产和生活习俗密切相关。”在三国蜀汉时期,以刘备、诸葛亮、张飞、严颜等在巴蜀大地留下的大量遗迹和传说,共同丰富了三国文化。唐宋时期,李白、杜甫游览巴蜀大山大水,留下动人诗篇,有“蚕丛及鱼凫,开国何茫然”的畅想,有“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”的喜悦,有“安得广厦千万间”的忧思,有“每依北斗望京华”的情怀。明清以降,随着湖广填四川,川内人口进一步大交流大融合,生活习俗、语言习惯、川人习性等地域特色进一步彰显。古驿道为大交流、大整合提供了交通支撑,成为川渝文化之路。正是两地文化、生活的深度交织,以至在重庆直辖两地分家时难以完全分开。从地理文化的相似性来说,巴与蜀既是两种文明,也是同一文明,或者说是巴蜀文明的两个支系。两支文明互补互融,在发展进程中分流生辉,又在历史长河中合流并进,文化纽带使“巴蜀”“成渝”成为再也分不开的词语。

成渝经济在融合中共同发展。要致富,先修路,成渝交通为区域人民致富奔小康提供了“高速路”。成渝古驿道、成渝铁路、成渝高速等主干道东西穿越,在不同时期决定了区内手工业、工业空间布局,撬动了区域经济发展。在明清时期的成渝古驿道,沿线形成以12个驿站为代表的官方驿铺,并串连起驿铺、歇脚聚集点,形成区域商业集市。抗战时随着国民政府内迁重庆,大量工业企业相应撤退到大后方,成渝公路对于后方经济的作用更加突出。“四川占了入迁厂数的57%,而在重庆的有243家,占入迁厂数的54%,占入迁川厂数的93.5%。”1952年7月1日,横贯四川腹心地带的成渝铁路全线通车。随后,成渝地区又迎来三线建设的机遇。四川重庆两地共承接“一五”计划重点项目两批十一个。红光电子厂、长虹电子集团公司、重庆发电厂等重点项目落地。在三线建设中,四川以国家腹地之便,按照分散、靠山、隐蔽的方针,沿成渝线规划建设了由成都、绵阳、德阳、广元、乐山等城市组成的以航空、电子、机械、核工业等为主的川西成都工业区,以钢铁、造船、常规武器等为主的重庆工业区,两地的产业体系均在这一时期建立。在此带动下,成渝公路、成渝铁路沿线城市壮大发展,逐渐形成成渝城市群。成都东进与重庆西进相向发展,成都加快建设简阳第二机场,重庆布局正兴第二机场。以高铁、城市轨道、5G为代表的新基建将为成渝交通插上翅膀,助力双城经济圈快速起飞。

总之,成渝间的交通联接在历史发展中起到了加快交流的作用,构建起川渝两地同根同种的地理圈、文化圈、经济圈。在新一轮经济合作中,成渝地区的交通基础设施更是合作重点。2021年2月,《国家综合立体交通网规划纲要》 公布,在交通规划中首次把成渝地区双城经济圈和京津冀、长三角、粤港澳大湾区作为“极”来并列,建设面向世界四大国际性综合交通枢纽集群,进一步提升成渝地区交通战略地位。双城经济圈承担着打造国家第四城市群、探索区域经济合作的任务,需要两地破除藩篱,增进文化、经济、生活的彼此认同,以相辅相成的思路,延伸两地一家的人文之路,延展两地经济融合的发展之路。

(作者及单位:邓朝军 重庆市九龙坡区地方志编纂中心)

首页

首页 政务公开

政务公开 数字方志库

数字方志库 方志园地

方志园地 重庆历史文化

重庆历史文化 互动交流

互动交流