费国容:“婚书”承载的历史印记

在中国传统社会中,婚约文书多称为“婚书”,是古代婚姻当事人持有并作为证据的最直接、最原始的材料。

我国最早的婚书始于周代,它是伴随着婚姻仪礼“六礼”而出现的。《礼记·昏义》上载:“昏礼者,将合二姓之好,上以事宗庙,而下以继后世也,故君子重之。是以昏礼纳采、问名、纳吉、纳徵、请期,皆主人筵几于庙,而拜迎于门外,入,揖让而升,听命于庙,所以敬慎重正昏礼也。”古代的婚姻需严格遵守“三书六礼”的程序,每个步骤都有“交相授书”的文字佐证。“三书”即结婚仪式和程序中不可缺少的文书,即婚书,包括聘书、礼书、迎书。聘书是纳吉时男方给女方的文书,女方接受聘书后就视为此婚已定;礼书是纳徵也就是过大礼时的文书,主要用来记录过大礼的礼品;迎书是娶亲时男方给女方的文书。

周代以后各朝大多沿袭周礼,但名目和内容有所变化,由开始的“六礼”简化为“四礼”后又简化为“三礼”。唐代有了求婚与允婚文书,即通婚书与答婚书。宋代,婚书则有草帖和定帖,到清朝,婚书则以“鸾书凤笺”的形式呈现,又被称为“龙凤帖”“鸳鸯礼书”。

1912年,中华民国成立后,婚书开始向现代结婚证过渡。1950年5月1日,《中华人民共和国婚姻法》颁布实施,至此,传统婚书不复存在,具有法律效力的结婚证取而代之。

一、中华人民共和国成立初期的结婚证

中华人民共和国成立初期,中国处于革故鼎新的转折过渡阶段,“传统”因素与“现代”因素交织在一起,反映到结婚证图像中,既有旧时代的传承,又有新时代的特征。

这一时期的结婚证装饰图案,不仅包括民国时期就已频繁使用的如牡丹、月季、荷花、桃花等图案,还有反映新政权,具有政治寓意的图案,如五星红旗、五角星、党徽、嘉禾、齿轮、麦穗等。五角星图案象征着共产主义和社会主义,一般用于结婚证边框上方的中心位置,两旁伴有国旗图案,寓意积极拥护共产主义事业。党徽通常与齿轮、麦穗组合出现,齿轮象征工业,麦穗象征农业,组合在一起就是工农联盟。工农联盟图案体现了当时工农阶级在社会上所占据的重要地位,从侧面反映了当时国家的主体就是工人阶级和农民阶级,它们是新政权最坚实的基础。

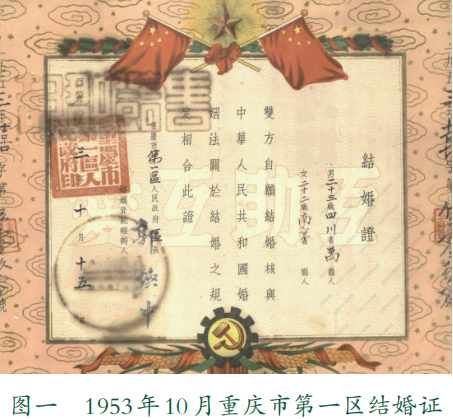

图一是1953年重庆市第一区人民政府颁发的结婚证,证书上印有:双方自愿结婚,核与中华人民共和国婚姻法关于结婚之规定,相合此证。上面有区长和婚姻登记经办人的签名章,结婚证的背面印有《中华人民共和国婚姻法》第三章夫妻间的权利和义务的第七条至十二条,体现了新中国婚姻自由的特点。

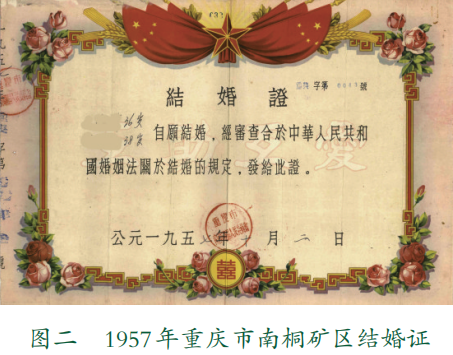

图二是1957年重庆市南桐矿区颁发的结婚证,结婚证的装饰图案除了五角星、国旗、麦穗图案外,四周点缀以月季图案,底部中间有双喜字,与1953年版结婚证相比,更加喜庆。还有一个最大的变化,结婚证文字样式从竖排变成了横排。这与当时全国上下书写习惯的变革息息相关。自1955年1月1日,《光明日报》率先改版为横排版,到1955年11月,17种中央级报纸中已有13种改为横排。1956年1月1日,《人民日报》也改为横排,并影响到全国。

中华人民共和国成立初期,结婚证版面中经常会出现“互助互爱”“劳动生产”“互敬互爱”“团结生产”等内容的美术字。如图一、图二,结婚证内芯上都印有“互助互爱”的美术字。这些内容源于1950年《中华人民共和国婚姻法》第八条“夫妻有互爱互敬、互相帮助、互相扶养、和睦团结、劳动生产、抚育子女,为家庭幸福和新社会建设而共同奋斗的义务”。

中华人民共和国成立初期,结婚证的样式主要采用奖状式,版式设计以包围式构图,版面的图案内容主要分为两大类型,一类是富有传统文化色彩的吉祥纹样,一类是反映新政权、新社会面貌的图案。这一时期的结婚证样式有“百花齐放”的特点,因为1955年出台的《婚姻登记办法》第十一条虽然规定了“结婚证、离婚证由县、市人民委员会依照本办法附件的规定,统一印制”,但是“结婚证花边设计由各县市人民政府自行选印”。

二、文化大革命时期的结婚证

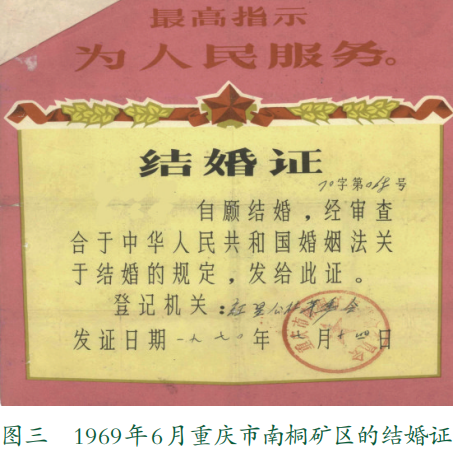

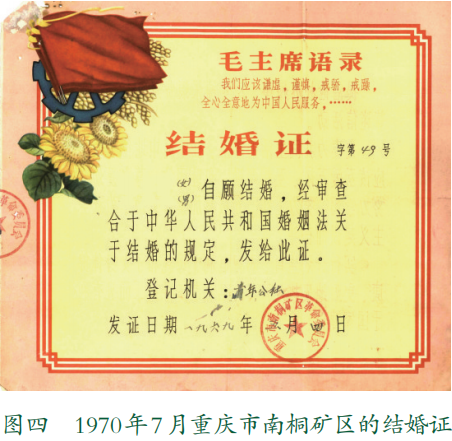

1966年5月至1976年10月“文化大革命”期间,整个社会都被卷进政治风暴中,这一时期的结婚证也明显带有浓郁的“政治色彩”。传统的吉祥寓意图案减少,与工农业生产相关和富有政治意味的图案开始增多。如大量使用红旗、太阳、万年青、松树、向日葵、菊花等图案。向日葵是文化大革命时期出现频率最高的花卉,因其花开向阳的特殊属性,被认为象征着领袖,而葵花籽则是人民的象征,它被视为是忠于国家和领袖的一种情感载体。如1969年6月南桐矿区颁发的结婚证上,就将原来富有吉祥寓意的吉花瑞草图案换成了向日葵、齿轮、红旗等具有政治指向意义的图案。

同时,“毛主席语录”“最高指示”也成为这一时期结婚证最醒目的特点。它们一般用于结婚证边框的横楣左右位置,或中心位置,或版面上方位置。如图三、图四的结婚证上方就印有“毛主席语录:我们应该谦虚,谨慎,戒骄,戒躁,全心全意地为中国人民服务,……”,“最高指示:为人民服务”的标语。

与“文化大革命”前结婚证印章相比较,这一时期的政府机构名称后缀变成了“革命委员会”。“革命委员会”是文化大革命期间中国各级政权的组织形式,简称“革委会”。一直到1978年修改宪法,第五次全国人大第二次会议于1979年通过了《关于修改〈中华人民共和国宪法〉若干规定的决议》,才将地方各级“革命委员会”改为各级人民政府,至此这种特殊时期的产物终告结束。

三、改革开放以后的结婚证

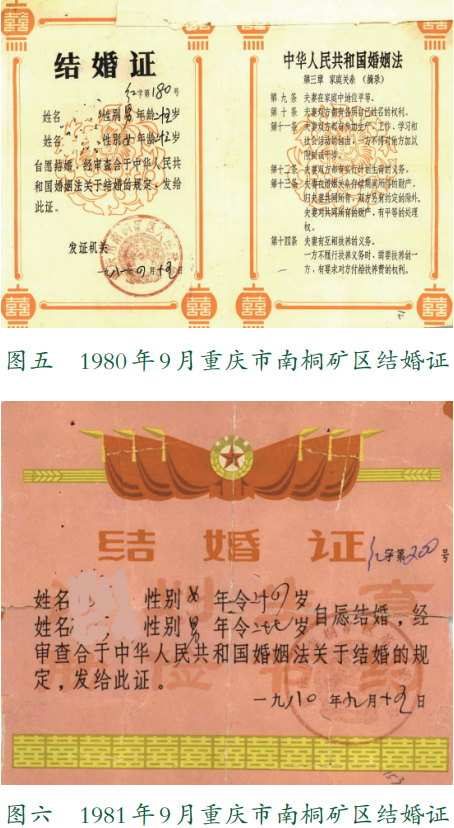

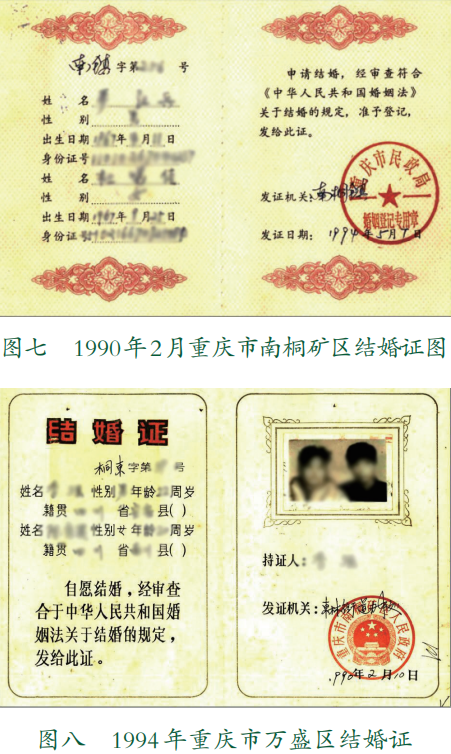

1978年12月,十一届三中全会召开,改革开放拉开序幕。改革开放的政策也给结婚证带来了新的变化。改革开放后的结婚证设计风格逐渐单一,吉花瑞草图案和政治类图案逐渐减少,到后来只剩下牡丹图案,如图五、图六。政治图案,开始有一些国旗、工农联盟等图案,最后只有国徽图案,此时的国徽也不再具有装饰意义,主要是凸显该证件所具有的中华人民共和国的国家意义。

改革开放初期,结婚证内芯上通常有“四个现代化”和“计划生育”等字样,因为在1980年9月10日发布的《中华人民共和国婚姻法》中将计划生育作为法律规定下来,并成为每对夫妻必须遵守的义务。如图五,重庆市南桐矿区1980年9月15日颁发的结婚证内芯上就印有“计划生育勤俭节约”字样。

如果说1986年以前,中国的结婚证样式出现了“证出多门”的情况,那么1986年之后,结婚证由“百花齐放”走向了“大一统”。新版结婚证从2004年一直沿用至今。

在传统社会,婚书是礼仪文化的载体;在民国时期,婚书是新思想与旧思想碰撞的产物;在新中国成立初期,结婚证是男女平等、婚姻自由的倡议书;在文化大革命时期,结婚证是传达政治目标的宣传册;在改革开放后,结婚证最终成为风格统一的法律证件。一纸婚书,就是一个时代的缩影,它以物化的历史信息,反映了各个时期的婚姻面貌,体现了国家政策的变化、法律制度的完善和新旧文化的继承与摒弃。

注:文中图片来源于重庆市万盛经开区档案馆馆藏档案。

(作者单位:重庆市万盛经开区地方志编修中心)

首页

首页 政务公开

政务公开 数字方志库

数字方志库 方志园地

方志园地 重庆历史文化

重庆历史文化 互动交流

互动交流