丰都名山景区AAAA

丰都名山景区位于重庆市丰都县,距离重庆172公里,地理位置优越、交通便利。由全国重点风景名胜古迹丰都名山和国家级森林公园双桂山组成。素以“鬼国京都”闻名于世,距今有2000余年历史,以“惩恶扬善”为文化内核,是集道、儒、佛于一体的民俗文化艺术宝库,为中国宗教文化多元化的代表景点之一。1982年成为国务院批准的首批国家级风景名胜区,2000年成为首批国家AAAA级旅游景区;双桂山1992年被林业部批准为国家森林公园;2014年“丰都庙会”被国务院批准入选第四批国家非物质文化遗产名录;2015年被评为“新三峡十大新景观”之一。

主 要 景 点

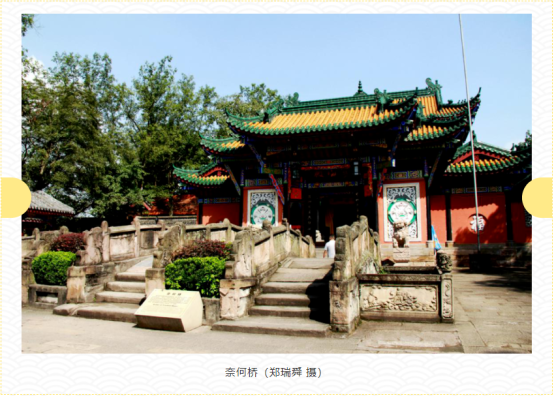

奈何桥。“奈何”系梵文音译,意为“地狱”。此桥建于明朝永乐年间,桥长7.2米,高3.95米,桥面宽2.5米;桥下一方形池,长12米,宽2.15米,名曰“血河池”。《西游记》里对血河池作了如下的描述:“时有鬼哭与狼嚎,血水浑泼万丈高,无数牛头与马面,狰狞把守奈河桥”。奈何桥是连接阴间与阳间、审视罪恶与善良、宣制生存与死亡的“试金桥”。民间传说百年之后的亡魂都要过奈河桥,善者有神佛护佑顺利过桥,恶者则被鬼卒打入血河池受罪。其为鬼城代表景点之一。

唯善呈和碑。“唯善呈和碑”乃四川省原书协主席著名书法家李半黎先生1987年游览名山后所写的书法艺术画押组字,中间“口”字共用,左边是“唯”,上边是“善”,下面是“呈”,右边是“和”,四个字连起来便是“唯善呈和”,碑文将此四字联成一体,构思极其巧妙。意在劝人与人善行相待,善恶有报。

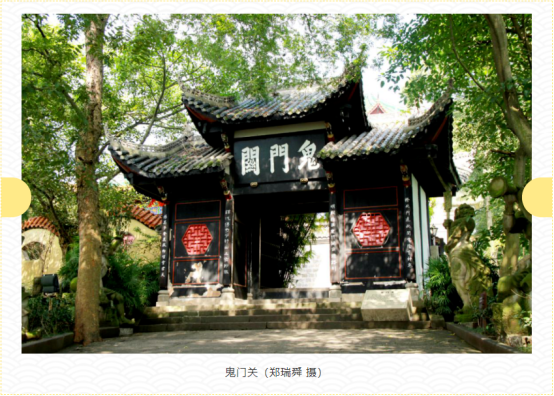

鬼门关。始建于汉代,是传说中划分阴阳的分界线。元·杨显之的《酷寒亭》、明朝《西游记》等文学作品均有描述。传说人死后到地府发落,必经这座森严的关口。两旁有十六鬼王和把门小鬼看守,于此盘查过往亡魂。在世为善的亡魂携“路引”便能顺利通过;而在世作恶的亡魂则会苛刻盘查,验明身份后押往十殿受审,再打入地狱受刑。为名山景区代表景点之一。

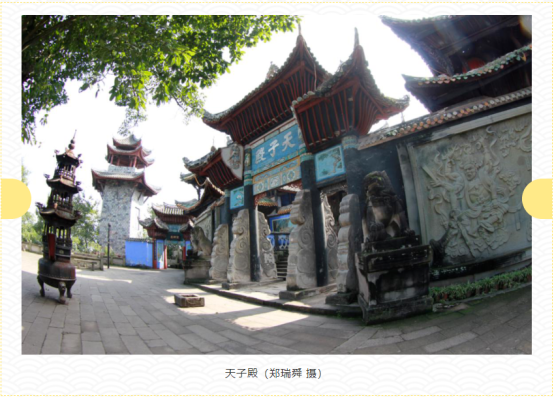

天子殿。始建于西晋,原名“乾竺殿”,唐时名“仙都观”,宋改“景德观”“白鹤观”,明改“阎王殿”。现存天子殿乃清康熙三年(公元1664年)重修,原名“阎君殿”,后称“曜灵殿”,俗称“天子殿”至今。占地面积2431米,由牌坊、山门和殿堂三部分组成,呈阶梯式排列在一条中轴线上。是名山上建筑年代最久,面积、规模最大,保存最完整的古建筑群。殿堂正中供奉阴天子6米高坐像,身后龛中供奉天子娘娘。是名山景区最有代表性景群。

五云楼。取自神仙得道,地生祥云的意思。据晋人葛洪《神仙传》记载:王方平,东汉时人,在丰都平都山升天成仙。阴长生,新野(今属河南)人,生富贵之门而不好荣位,潜居隐身,后于丰都平都山飞升成仙。因王方平、阴长生这两位方士曾于名山修炼成仙,白日飞升,便在此修建楼塔已示纪念。

二仙楼。唐朝初年,根据王方平、阴长生在平都山(今名山)修炼成仙的传说于此筑凌云台,后改为亭,明正德十三年(公元1518年)始建凌虚阁,清康熙十年(公元1671年)楼将圯,川湖总督蔡毓荣捐资作了培修,改名“二仙楼”。道光九年(公元1671年),丰都知县黄初在原址重建,后虽多次培修,规模仍旧。二仙楼为木结构三层阁楼式建筑,三重檐,八角攒尖顶,楼体通高15.7米,顶楼塑王方平、阴长生对弈,旁边一樵夫站立观看组像。登楼俯视长江,眺望四野,烟波浩渺,飘飘然有凌虚之感。

双桂山。双桂山因其两棵千年桂树而得名,面积约100公顷,是一处集自然景观和人文景观于一体的著名风景区。自宋代开始,游客就络绎不绝。人们为“白鹿夜鸣”的传说和《仙都山鹿》的诗章所感动,登山寻芳探幽,岩壁题诗,一时成为风景,故有人说:“丰都名山以鬼神闻名中外,双桂山因文人与文学氛围著称古今。”

景 区 诗 词 楹 联

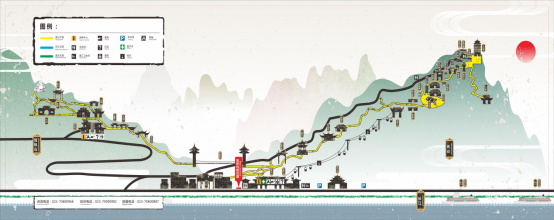

景 区 游 览 导 图

首页

首页 政务公开

政务公开 数字方志库

数字方志库 方志园地

方志园地 重庆历史文化

重庆历史文化 互动交流

互动交流