【重庆民风民俗】物质生产民俗——农耕篇(农具6)

重庆是巴文化的重要发祥地,历经千年发展,形成了丰富的人文积淀和鲜明的地域特色,造就了灿烂的民俗文化,“渝味”悠长,兼具川黔风姿、鄂湘风韵。为更好地保护和传承这些珍贵的民俗文化,守住山城根脉,重庆地方志微信公众号特推出《重庆民风民俗》专栏,从物质生产、商贸工匠、饮食服饰、居住出行、岁时节日、人生礼仪和民间崇拜、游艺竞技等方面,展现重庆民俗文化的变迁和发展,激发广大干部群众热爱家乡、建设家乡的美好情怀。

农耕文化,是以农业生产为中心而形成的一种民俗文化。它包括农事、农具、农艺、农俗、农时、农历、农作物等文化内容,是中国存在最为广泛的文化类型。以"男耕女织” “耕读传家”为代表的农耕文化,“日出而作,日入而息,凿井而饮,耕田而食”的农耕生活,就是中国儒家文化的理想与追求。

农 具 (六)

农具,按农事可分为耕整地、施肥、播种、中耕除草、排灌、收获、运输、晒场、加工、储藏等工具,统称为农耕工具。

扁担,用竹、木做成长条状,挑运货物的工具。扁担一般用青冈木、黄杨木等硬杂木材或用两年以上的竹子为材料制作,有高肩扁担、低肩扁担、平肩扁担等式样。高肩扁担一头厚一头薄,薄的一头向上翘,主要是挑运形体较高货物,挑运时,厚的一头放重的货物,薄的一头放轻的货物, 轻头在前,重头在后。低肩扁担厚薄、宽窄一致,扁担两头各钉上两颗竹钉,将捆绑货物的绳子放在竹钉之间就不会滑落。平肩扁担全身厚薄一致,中间宽两头窄,担运货物时两头重量相等。扦担中间扁圆厚实,两头尖而翘,适合担运体积大的货物,如在担运柴时,将扁担尖插进柴火捆即可。家用挑水扁担,在两头安有铁环链、铁钩或木钩,方便挑水时使用。

挡席,也称"躺席”,粮食晒场工具,用于晾晒农作物。

梿盖,也称“梿杖” “梿枷”,粮食晒场工具,由梿杆、梿扇组成,梿扇用藤条或竹条编织而成,安装在桩杆一端有活动轴处,使用时上下挥动梿杆拍打农作物,梿扇随即绕轴转动,达到使农作物脱粒的目的。

扬杈,粮食晒场工具,是对在晒农作物进行翻挑、堆放的农具。扬杈有两种:一种是把自然生长的开叉木柴砍回来,趁湿将两齿烧弯放干做成;另一种是在方木条上安四根弯铁条。主要用于翻麦秆、扬麦草。

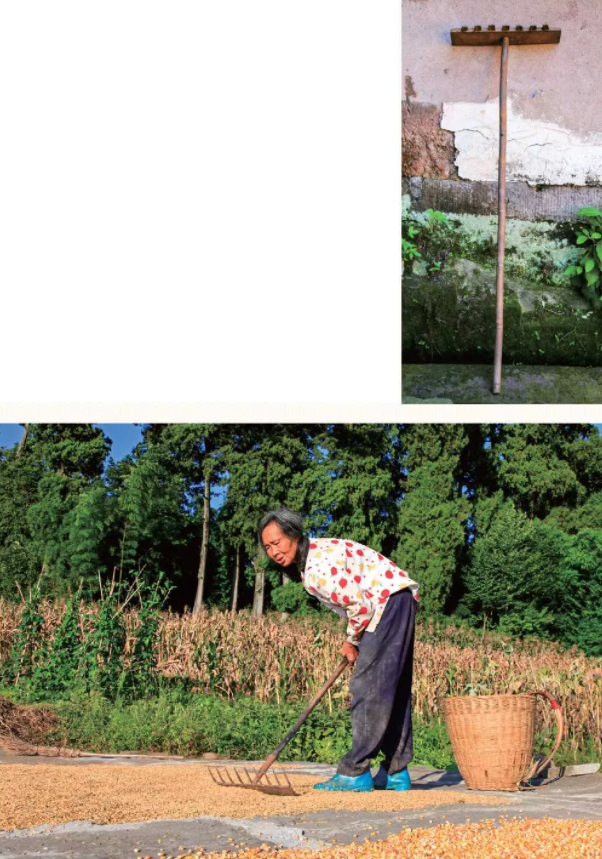

耙子,也称“筢子”“掏耙”,粮食晒场工具,用于在晾晒农作物时,归拢或散开粮食、柴草,也可用于平整土地。耙子由耙体、柄头、手柄组成, 柄头装有木、竹或铁制的齿。

(摘编自:重庆市地方志办公室编《重庆市志·民俗图志》)

首页

首页 政务公开

政务公开 数字方志库

数字方志库 方志园地

方志园地 重庆历史文化

重庆历史文化 互动交流

互动交流