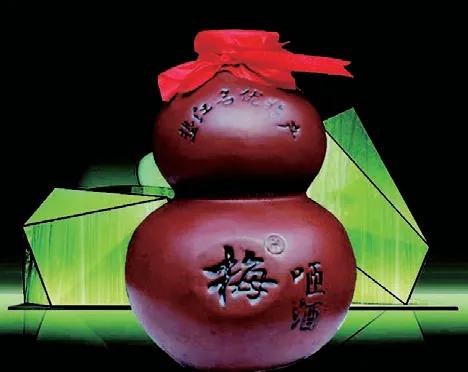

垫江梅咂酒

垫江梅咂酒,古称筒酒、咂嘛酒、钩藤酒、竿儿酒等,因用竹管咂饮而得名。咂酒最早出现在西南地区一些少数民族的生活中,是一种已有近3000年历史的低度糯米酒,因受地理环境、农业发展水平、酿酒技术、民族生活方式及风俗习惯等多种因素影响,形成了一种独特的饮酒方式。

一、产品特点

垫江永安镇的梅咂酒酿造历史悠久,其生产工艺形成于18世纪初,最早形成于垫江县梅家场(今永安镇)永安梅氏的一个家庭作坊内。以当地高粱为主要原料,配以甘洌泉水,采用梅氏独创的“窖中窖”复式发酵酿酒工艺,精心酿制而成。

咂酒酒精度数约为15度,属低度酒。饮用时,拆开咂酒陶罐封口,灌入开水,约10分钟后插入竹管吸饮。由于工艺独特,发酵、酿制时间充足,蛋白质、氨基酸转化充分,咂酒富含人体所需的蛋白质和多种氨基酸及微量元素,具有香味浓郁、滋味鲜美、原汁原味、甘甜爽冽、营养丰富等特点,适当饮用可以清热解渴、舒筋活血、健脾开胃、醒脑提神。

二、历史渊源

咂酒,属黄酒类,是五大酒类之一。相传为夏禹时代的仪狄发明,比杜康还早,《战国策》有载,“昔者帝女令仪狄作酒而美,进之禹”。《初学记》引《世本》有载,“仪狄始作酒醪,变五味”。后经长期传承发展,形成多种品类和风格。关于咂酒的起源,《华阳国志》有载,“郫县有一井,井边有竹,截竹为筒,以吸井水,水变为酒,他竹则否。竹尽则井也凡水矣。杜子美曰:酒忆郫筩不用沽。至唐时也无,故忆,井水为酒,故不用沽。今之咂酒,盖仿佛郫筩遗意。”

垫江梅咂酒是垫江县有文字记载的最早的咂酒。从创始人梅普开始,梅咂酒的传统酿酒工艺已历经十四代四百余年。永安镇旧时叫梅家场,住着一位名叫梅普的大绅士,开了一家酒厂和麻糖厂。由于梅普治家有方,儿孙后代个个勤劳,生意做得红红火火。据传,酒厂和麻糖厂的工人由于工作辛苦,闲暇时就爱用麻糖下酒,有一回生意非常好,酒卖得一滴不剩,梅普和工人们就把锅里的水倒进装满酒糟的大缸里,酒糟经开水浸泡后,大家都觉得很好喝,于是改良成了如今的咂酒。梅普年老后,儿孙们分了家,有的迁到了外地,梅家场就剩老大和老幺两兄弟,哥哥经营咂酒,弟弟经营麻糖,一直持续到中华人民共和国成立前。

三、制作工艺

垫江梅咂酒大多以当地盛产的垫江高粱为主要原料,配上甘洌的泉水,采用梅氏独创的“窖中窖”复式发酵酿酒工艺精心酿制而成。因配方独特、工艺考究、甘甜爽冽、营养丰富而闻名,后经数代人不断改进,从民间饮料逐渐变成商品。

酿制咂酒的原料还有稻谷、玉米、大麦、小麦、毛稗等。酿制程序一般有:选料—浸泡—蒸煮—摊凉—下药—搅匀—发酵—摊凉—入缸—密封—储存。

四、传承状况

2008年4月,“梅咂酒”商标申请注册成功。

2016年6月,永安梅咂酒传统酿造技艺被列入重庆市第五批非物质文化遗产代表性项目名录。

传承人简介

梅天万,梅咂酒的第十三代传人。自幼跟随父亲梅永琴学习酿酒技艺,1961年中学毕业后继承咂酒酿造祖业,在先人的基础上不断改进和完善制作工艺,将梅咂酒引入复兴时期。

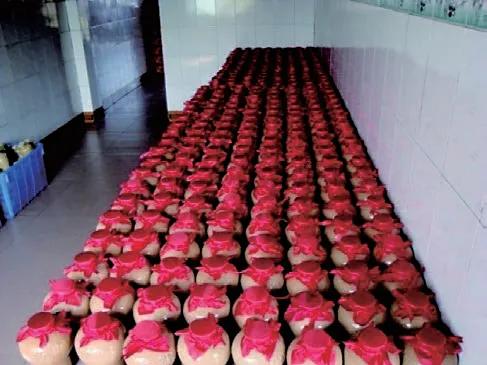

梅亮,梅咂酒的第十四代传人。不仅得到父亲梅天万的真传,还完善了“窖中窖”复式发酵酿酒工艺的系统理论,不断开发与创新产品,于2004年成立垫江县永安镇梅咂酒厂,批量生产梅咂酒系列产品,深受消费者青睐,多次荣获重庆市商务委员会、中国西部(重庆)国际农产品交易会组委会“消费者喜爱产品”称号。

摘编自《重庆市志·农特产品志》

首页

首页 政务公开

政务公开 数字方志库

数字方志库

方志园地

方志园地 重庆历史文化

重庆历史文化 互动交流

互动交流