重庆市非物质文化遗产——万盛苗族踩山会

苗族,是我国一个历史悠久的古老民族,其支系繁多,分布广泛,主要有红苗、青苗、黑苗、白苗、花苗等。苗族的先民,古称“九黎”“三苗”“有苗”。从夏、商至隋唐,先后被历代统治者统称为“南蛮”“蛮夷”“荆蛮”“楚蛮”“黔中蛮”“武陵蛮”“五溪蛮”等,唐代以后,“苗”始从“蛮”中分离出来,作为单一民族的族称。

万盛经开区境内的苗族为湘西红苗的分支,其祖先大多是明清时期从湘西辗转川、黔,定居于此,成为土著居民。他们与原居此地的“土僚”(“板楯七姓蛮”即“南平僚”的后裔)、汉人杂居一起,共栖此地。因其红线束条裹头,故又有“红头苗”之称。红头苗主要分布在万东、南桐、青年、关填、 石林、丛林、黑山等7个乡镇。

“踩山会”又叫“踩山坪”,苗族语叫“哦好道”,是红头苗最具代表性的传统节日。此节自明末清初时开始兴起,距今已有300多年的历史。每年的农历正月初二至初五,川、黔两省交界的綦江、南川、桐梓、道真等邻近地区的苗人聚会于万盛,与其它各族和汉人举行“踩山会”活动。清末或民国初年,不知何故停止举行踩山会活动。1989年春,踩山会活动得以恢复。

踩山会活动由德高望重的族长或相应的苗人发起,节日期间,苗家男女老幼都要穿上节日盛装,带上芦笙,聚集在山坪。他们载歌载舞、迎请祖先、祭神还愿、交朋结友、谈情说爱。

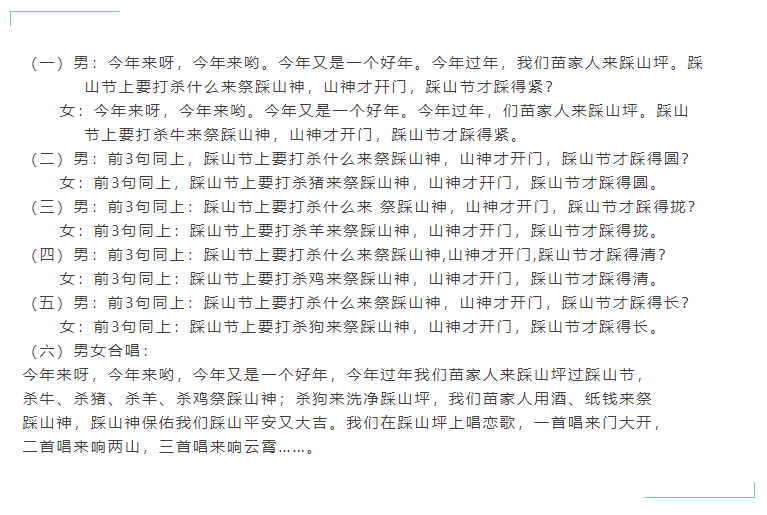

踩山会分开门仪式和关门仪式。开门仪式在正月初二上午举行,苗民来到踩山坪,人员大致到齐后,由各姓苗民推选的“节长”主持踩山节开门仪式,“副节长”宣布开门。这时,由一位苗族老人背着布袋(苗语:“落癸”)吹奏芦笙,背靠阳山面,走向会场中央,一位苗族妇女手撑雨伞,背靠阴山面,走向会场中央,各自对面站立 (距离5米左右),芦笙吹奏完后,唱踩山坪开门歌,开门歌共六段(歌词原为苗语,此处是汉语翻译),大致如下:

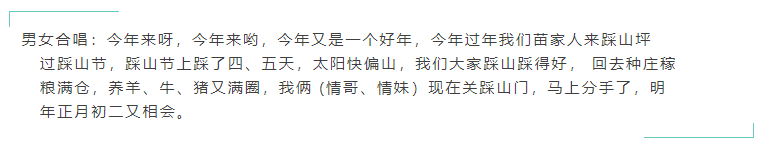

踩山会最后一天(即正月初五)下午,节长宣布关门,仍由开门时唱对歌的那对男女出场唱关门歌,结束庆祝活动。歌词如下:

除了开门歌和关门歌,其传唱的传统民歌主要有:《踩山坪》《踩山坪对歌》《太阳出来照白岩》《哭嫁歌》《婚歌对歌》等。现代苗歌:《苗乡三月踩山坪》《我是苗家小姑娘》《人口普查到苗家》《太阳出来辣焦焦》《苗歌对唱》《敬酒歌》《苗乡情韵》《芦笙场上》等。

苗族有“笙歌必舞”的习俗,踩山会上,苗族同胞边唱边舞,最主要的就是芦笙舞,芦笙舞的节奏感很强,基本动作主要是:腿屈膝,腰前弯,胯左右滑动。流传至今的芦笙舞主要有:《丧事舞》《梭罗舞》《欢喜舞》《舂米舞》《碾布舞》《踩绸舞》《揸脚步》《梭子步》等。现代苗舞有:《桶鼓舞》《打老母猪鬼舞》《踩山坪舞》《砍火星舞》《高跷芦笙舞》《咂酒舞》《敬酒舞》《板凳舞》等。

踩山会作为红头苗一年一度的节日盛会,其活动内容丰富多彩,吸引了众多客商云集于此,有力的促进了当地的自由贸易和物资交流。2007年“万盛苗族踩山会”被列入重庆市非物质文化遗产名录。2015年,万盛经开区提出“全域旅游战略”,区文化部门加大了挖掘、提炼、培植苗族文化力度,将苗族文化与旅游经济结合起来,踩山会活动由苗族自发组织的群众性的文化经济活动转变为政府有组织的苗族文化、旅游商贸经济活动。截至2020年,万盛经开区共举办了二十二届苗族踩山会活动,为继承和弘扬苗族传统文化,促进万盛经开区旅游经济的发展发挥了重要作用。

首页

首页 政务公开

政务公开 数字方志库

数字方志库 方志园地

方志园地 重庆历史文化

重庆历史文化 互动交流

互动交流