重庆历史政德人物—— 邹智

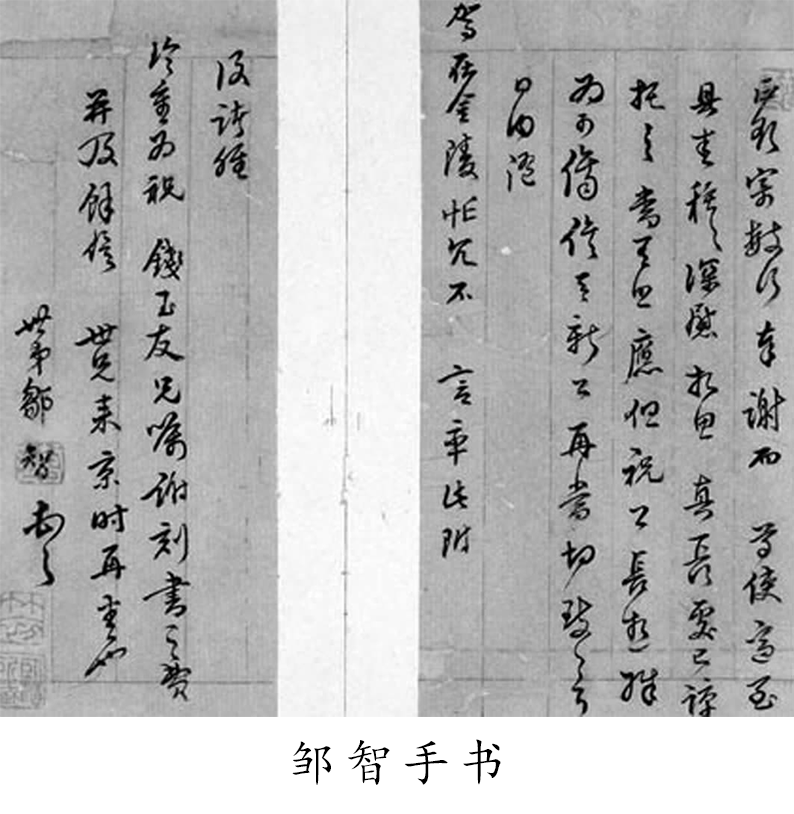

邹智(1466—1491)字汝愚,号立斋,又号秋囦,合州(今重庆合川)人。明成化二十三年(1487年)进士。他疾恶如仇,敢于直言,为拯救百姓于涂炭而多次上书谏言,推动了明孝宗初期的改革,后被奸臣诬陷获罪流放,却发出了“但愿太平无一事,孤臣万死何足悲”的贞节之音。弘治四年(1491年),邹智因病早逝,年仅二十五岁,熹宗天启初年,被追谥“忠介”。邹智撰有《立斋遗文》五卷。

身无半亩 心忧天下

明成化二年(1486年),邹智出生在合州云门镇。就像他的名字一样,邹智从小聪颖过人,有文才,十二岁就能吟诗作文。家境贫困,却成为推动他勤奋学习的动力。家里买不起油灯蜡烛,他就借居附近的龙泉庵(今云门镇歇马庙),每天拾取枯枝和落叶,点燃照明读书,昼夜不休,通宵达旦,颇有凿壁借光之风,如此三年,学业有成。

成化二十二年(1476年),二十岁的邹智参加乡试夺魁,中了解元。返乡时,按照当地的风俗,乡人聚集在州城会江门楼上庆祝,争相向他祝贺。他感谢了乡亲们的盛情好意,却忧心忡忡,在马上作诗以表心迹,诗云:“龙泉山下一书生,偶占三巴第一名。世上许多难了事,市儿何用喜相惊。”他并没有因为获得“三巴第一名”的成绩而春风得意,沾沾自喜,却把目光落在了“世上许多难了事”之上,表现了他“先天下之忧而忧”的报国情怀。

当时已是明朝中期,在经历初期永乐之治和仁宣之治的强盛后,明王朝开始走下坡路,先后经历了土木之变、北京保卫战、夺门之变和石曹之乱,可谓内忧外患。天顺八年(1464年),明宪宗朱见深继位。他在位前期,选贤任能,似有明君之范,但后期日益倦怠朝政,任用奸邪,以致西厂横恣,朝纲败坏,民不聊生。当时,奸臣万安、刘吉、尹直把持政务,破坏朝政风气,贤臣遭受打压排挤,邹智对此十分愤恨。南京兵部尚书王恕是明朝贤臣,与马文升、刘大夏合称“弘治三君子”,又是“三原学派”的代表人物。他刚正清严,敢于直言,屡次向宪宗进谏,引起宪宗不满,又遭受奸臣排挤,因此被迫致仕,在家乡三原赋闲。邹智对他十分钦佩和敬重,因此当他到京城参加会试,途经三原时,特意前去谒见王恕,向其表明心志:“治理天下的关键在于任用贤臣,罢黜小人。如今小人当政,荼毒四海,而像王公您这样的忠良却被摒弃归田!我此次赴京考试,并非是为个人前途,而是为了争取一个上书天子的机会,劝诫皇帝鉴别忠贤良臣和奸邪小人,拯救百姓于苦难之中。”王恕对邹智之言十分惊奇,但也许是他对邹智并不熟悉,谨慎起见,故有所保留,笑而不答,没有表明自己的态度。

疾恶如仇 上书遇冷

在京准备会试,一位在京城做官的同乡人对邹智比较欣赏,向他引荐一位同是入京参加考试的举人,对他说:“某省一位解元,年龄性情与你相近,你是否愿意见一见他,同他结交?”这个官员是一个庸俗之辈,用各种赞美的言辞夸赞他引荐的举人。邹智信以为真,以为这位举人和自己志向相投,于是前去拜访他,不料刚刚就座,此人忽然问他:“你名列贵省第一名,这次考试比其他举人多花了多少钱呀?”邹智勃然大怒,深以为耻,遂拂衣而起,不答而出。

成化二十三年(1487年),邹智会试告捷,位列进士科前三名,以年轻有文才,被授予庶吉士,选拔入翰林院学习。翰林院是培育高级文官的摇篮和涵养高层次学者的场所,在明代,有“非翰林不入内阁”的惯例,能进入翰林院成为庶吉士的人,都有机会入阁掌权,故庶吉士又被称为“储相”。如杨慎之父、四朝元老杨廷和,万历年间内阁首辅张居正,都是庶吉士出身。按明朝官制,庶吉士无官职,无品级,是没有上书参言政事的责任和权利的,他们先要在翰林院学习,再根据学习情况授予官职。邹智身为翰林院的庶吉士,可谓是前途无量,他只需要老老实实在翰林院学习,未来即有大把机会平步青云。

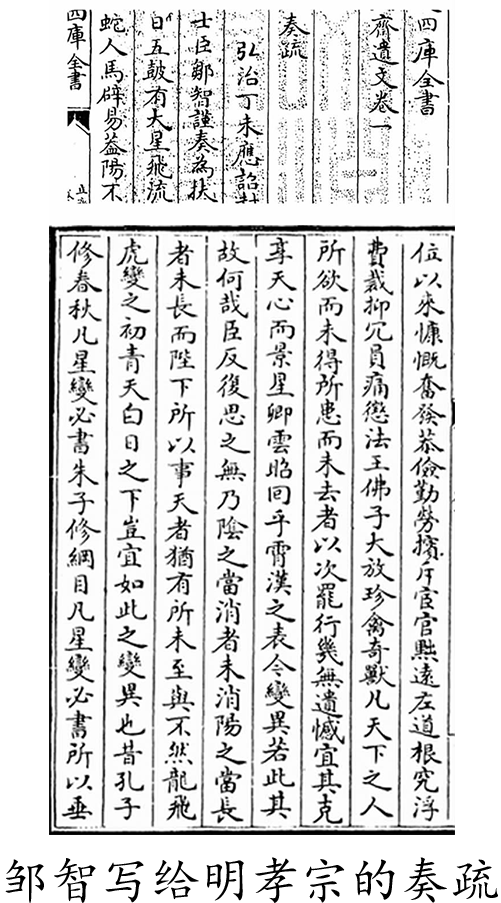

但正如之前谒见王恕时所言,邹智是抱着“劝诫皇帝鉴别忠贤良臣和奸邪小人,拯救百姓于苦难之中”的宗旨前来京城的,所以他毅然上书,向明宪宗谏言。在这一封著名的奏疏中,邹智提出了四个方面的建议。一是君主要明辨忠奸、选贤任能,并且任用贤臣要坚持用人不疑、疑人不用的原则。他指出,辅臣历来是君主的肱股之臣,每当遇到政事,君主必定要同他们商议,还要对他们施以隆重的礼遇和特殊的恩惠,所以对他们一定要以诚心相待,给予他们最大的信任,决不能既任之又疑之。否则,容易让一些奸邪小人抓住他们的把柄偷偷使坏,使辅臣们在与君主议事时,小心翼翼,唯唯诺诺,该说的话不敢说出来,这样他们所起的作用,甚至还不如一些才能平庸的“俗吏”。紧接着,邹智拿宋仁宗举例。 他说,宋仁宗当年察觉夏竦心怀奸诈,就坚决罢黜他,发现吕夷简有过能改,就宽恕他的错误,知道杜衍、韩琦、范仲淹、富弼是贤臣,就毫不吝啬地提拔他们,对他们充分信任,所以宋朝才能够北拒契丹,西臣元昊。因此,邹智希望明宪宗一定要擦亮眼睛,分清谁是夏竦之流,谁是吕夷简之流,该罢免的罢免,该宽恕的宽恕,对像范仲淹之类的贤臣,要信任他们,不能让奸邪小人参杂其中钻空子。二是要勇于纳谏,重用敢于进谏的谏官,扫除谏官敷衍塞责的不正之风。邹智指出,辅臣和谏官的职责分工不同,辅臣商议天下事,而谏官评论天下事,谏官虽然官阶不高,但是重要性与辅臣相同。如今朝廷谏官作风败坏,人浮于事,敷衍失职,以躯体魁梧为美,以夸夸其谈为贤,以簿书刑狱为职业,忠良之辈指责他们,他们却振振有词地推脱责任:“我不是不想说话,一说话就会招来灾祸,谁听我的呢?”因此他建议,要罢黜尸位素餐之人,广求风节之臣,对敢于说话的谏官,要和颜悦色地对待他们的谏言,让他们尽责尽忠。三是要重用有名望的大臣,汇聚天下人心。他指出,当年汉武帝在位时,淮南王刘安企图谋反,但因为朝中有汲黯这种好直谏、守节死义之士,才不敢轻举妄动。如今像王恕、强珍、章懋、林俊、张吉等忠诚正义之士,都因被小人谗言中伤而受到排斥,一定要重用他们,使他们全力效忠。四是要恢复先祖的制度,不能让宦官擅权。当年明太祖朱元璋对宦官擅权的现象深恶痛绝,所以制定了严格的制度,绝不让他们参与政事。但如今这个制度被破坏了,以致“邪径日开,人主大权尽出其手”。他建议明宪宗恢复宰相制度,以宰相为股肱,以谏官为耳目,以正人君子为腹心,重振朝纲。最后,邹智谏言,要做到以上四点,天子一定要坚持不懈地学习经史典籍,并验之于身心,最终达到明“圣学”的境界。

他说,宋仁宗当年察觉夏竦心怀奸诈,就坚决罢黜他,发现吕夷简有过能改,就宽恕他的错误,知道杜衍、韩琦、范仲淹、富弼是贤臣,就毫不吝啬地提拔他们,对他们充分信任,所以宋朝才能够北拒契丹,西臣元昊。因此,邹智希望明宪宗一定要擦亮眼睛,分清谁是夏竦之流,谁是吕夷简之流,该罢免的罢免,该宽恕的宽恕,对像范仲淹之类的贤臣,要信任他们,不能让奸邪小人参杂其中钻空子。二是要勇于纳谏,重用敢于进谏的谏官,扫除谏官敷衍塞责的不正之风。邹智指出,辅臣和谏官的职责分工不同,辅臣商议天下事,而谏官评论天下事,谏官虽然官阶不高,但是重要性与辅臣相同。如今朝廷谏官作风败坏,人浮于事,敷衍失职,以躯体魁梧为美,以夸夸其谈为贤,以簿书刑狱为职业,忠良之辈指责他们,他们却振振有词地推脱责任:“我不是不想说话,一说话就会招来灾祸,谁听我的呢?”因此他建议,要罢黜尸位素餐之人,广求风节之臣,对敢于说话的谏官,要和颜悦色地对待他们的谏言,让他们尽责尽忠。三是要重用有名望的大臣,汇聚天下人心。他指出,当年汉武帝在位时,淮南王刘安企图谋反,但因为朝中有汲黯这种好直谏、守节死义之士,才不敢轻举妄动。如今像王恕、强珍、章懋、林俊、张吉等忠诚正义之士,都因被小人谗言中伤而受到排斥,一定要重用他们,使他们全力效忠。四是要恢复先祖的制度,不能让宦官擅权。当年明太祖朱元璋对宦官擅权的现象深恶痛绝,所以制定了严格的制度,绝不让他们参与政事。但如今这个制度被破坏了,以致“邪径日开,人主大权尽出其手”。他建议明宪宗恢复宰相制度,以宰相为股肱,以谏官为耳目,以正人君子为腹心,重振朝纲。最后,邹智谏言,要做到以上四点,天子一定要坚持不懈地学习经史典籍,并验之于身心,最终达到明“圣学”的境界。

这封奏疏,可以说是针砭时弊,切中要害,淋漓尽致地体现了邹智铁骨铮铮的直谏之风。然而,奏疏上报以后,却被束之高阁。

冒死直谏 声动天下

不久,明宪宗驾崩,其子朱祐樘继位,是为明孝宗,年号弘治。明孝宗宽厚仁慈,广开言路,勤于政事,躬行节俭,有一代明主之风,后世对他评价甚高。他继位后,对明宪宗时期的朝政弊病进行了改革。邹智被明孝宗的改革措施所鼓舞,认为他施展抱负的时候到了。这时,江南地区出现了一次异常天象。据明《江南通志》载,弘治二年(1489年),苏州有星从西北至东南坠地,大如车轮,光芒如昼,声响传播三百里。以现代人的眼光来看,这就是一次常见的陨星撞击事件,没有什么值得大惊小怪的。然而在古人看来,这却是一次让人害怕的大事件,他们认为异常天象是上天对皇帝不施德政的警告,预示着将会有大灾祸。所以一时上下恐慌,谣传纷纷。

邹智借此机会再次上书,纵论改革。他在奏疏中指出,明孝宗继位以来,慷慨奋发,恭俭勤劳,摈斥宦官,罢黜旁门左道,打击奢靡之风,裁撤冗余人员,改革成效显著。而之所以发生异常天象,是因为做得还不够好。当前要大兴天下之利,革除天下的弊病,应当在 利弊的根本上下功夫。那么天下利弊的根本何在?他认为是在内阁。兴内阁之利,就要选拔正人君子入阁,除内阁之弊,就要把小人从内阁中清除出去。他把矛头对准了内阁中横行的小人:少师万安恃宠而骄,贪得无厌;少保刘吉欺下瞒上,作风散漫;太子少保尹直奸诈小人,全无廉耻。他们若继续留在内阁中,会导致君德不能辅,朝政不能修,朝纲必坏,风俗必偷,天下的贤士必然观望不敢前来,天下的奸邪必然盘踞在此不肯离去,此为大弊,必当除去。他又为朝廷推荐了几位遭奸邪排挤的贤臣:原南京兵部尚书王恕志向远大,忠诚勤政,可以委任他做大事;原兵部尚书王竑刚正守节,可以用他排斥奸人;佥都御史彭韶学识渊博,可以找他商议疑难之事。重用他们,则君主必然开明,朝政必然清肃,纪纲必然重振,风俗必然淳正,天下的贤士必然纷纷入朝,奸邪之人必然望风而去,此为大利,必当兴。接着,他又列举了历史上一些因宦官擅权而危及国家存亡的史实,劝诫明孝宗时刻对宦官保持警惕,防止历史的悲剧重演。最后,他向皇帝表明心迹:并非不知道谏言会招来杀身之祸,只是为了国家前途,不敢苟且偷生,因而冒死上书。

利弊的根本上下功夫。那么天下利弊的根本何在?他认为是在内阁。兴内阁之利,就要选拔正人君子入阁,除内阁之弊,就要把小人从内阁中清除出去。他把矛头对准了内阁中横行的小人:少师万安恃宠而骄,贪得无厌;少保刘吉欺下瞒上,作风散漫;太子少保尹直奸诈小人,全无廉耻。他们若继续留在内阁中,会导致君德不能辅,朝政不能修,朝纲必坏,风俗必偷,天下的贤士必然观望不敢前来,天下的奸邪必然盘踞在此不肯离去,此为大弊,必当除去。他又为朝廷推荐了几位遭奸邪排挤的贤臣:原南京兵部尚书王恕志向远大,忠诚勤政,可以委任他做大事;原兵部尚书王竑刚正守节,可以用他排斥奸人;佥都御史彭韶学识渊博,可以找他商议疑难之事。重用他们,则君主必然开明,朝政必然清肃,纪纲必然重振,风俗必然淳正,天下的贤士必然纷纷入朝,奸邪之人必然望风而去,此为大利,必当兴。接着,他又列举了历史上一些因宦官擅权而危及国家存亡的史实,劝诫明孝宗时刻对宦官保持警惕,防止历史的悲剧重演。最后,他向皇帝表明心迹:并非不知道谏言会招来杀身之祸,只是为了国家前途,不敢苟且偷生,因而冒死上书。

明孝宗被这封奏疏所触动。不久,万安、尹直相继被罢黜。王恕又重新得到了皇帝的起用,终得善终。不过,刘吉却并没有被罢官,继续盘踞朝廷高位。

犯难投荒 百折不悔

邹智生性大方豪气,当时朝中御史汤鼐、中书舍人吉人、进士李文祥等人与其志趣相投,邹智在抱负不得施展的情况下,常与他们聚会,谈论时政。汤鼐经常在朝廷值班,邹智与他商议说:“先世兴盛,御史值班,得当面向皇帝陈述朝政的得失情况,由皇帝当即决策。到后来只有等到退朝后用疏来陈述,这样君臣之间不能相互交流。你有幸遇到朝廷革新的时候,何不效仿先朝事例行事。”等到王恕接诏到了京城,邹智前去拜见王恕说:“后世做臣子的没有机会见到天子,因此处理政事大都马虎草率,希望您暂且不接受官职,先请求朝见皇帝,将时政治理不善的一些情况一一向皇帝陈述,极力要求革除,然后再接受官职,这样就可能于政事有所益。如果先接受官职,就再没有见天子的日子了。”汤鼐与王恕也未能采用他的建议。

刘吉记恨邹智弹劾自己一事,对他恨之入骨。他用封官许愿收买了御史魏璋,时刻寻找机会陷害邹智。不久发生了刘概案。刘慨是汤鼐的朋友,一次他给汤鼐写信,其中讲自己在梦境中看见一人骑在牛背上差点掉下来,这时汤鼐在旁扶住了他,才没有掉下去,又看见汤鼐手拿五色石牵着牛上路。刘吉等人抓住这句话,说人骑牛,为“朱”字,是暗指明王朝,于是诬陷汤鼐等人私结朋党,诋毁朝政,侮辱皇帝。刘吉又指使同党魏璋以“同党”的名义把邹智牵涉进去。邹智旋即被捕,关进诏狱,他颈、手、足上都被套上刑具,仅能呼吸。在接受审问时,邹智慷慨地回答:“我见御前讲席在寒暑间停止,午朝以皮毛小事敷衍塞责,朝政纲纪毁坏,风俗轻浮,人民生活困苦,边境防备空虚,我暗自为此担忧,与汤鼐等来往时议论这些情况是有的,其他什么就不知道了。”议罪的官员承奉刘吉的意图,想将邹智等人以“妖言律”处死。不想朝野舆论哗然,吏部尚书王恕和刑部尚书何乔新等人极力营救他,而刑部侍郎彭韶也以身体生病为由,不愿意判案。最终,邹智得以免死,被贬为广东石城所吏目。邹智在狱中有诗云:“人到白头终是尽,事垂青史定谁真。梦中不识身犹系,又逐东风入紫宸。”在梦中,他忘记了自己已经身陷囹圄,又追逐着东风,到紫宸殿向皇帝谏言去了。忠诚之心,溢于言表!

弘治三年(1490年),邹智出狱,此时的他已是“衣弊履穿”,仍义无反顾地踏上了离京之路。临行前,他写了《辞朝诗》:“云韶声静拜彤墀,转觉婵媛不自持,罪大故应诛两观,纲疏尤得窜三危。尽披肝胆知何日,望见衣裳只此时,但愿太平无一事,孤臣万死何足悲。”如果天下能够太平,百姓安居乐业,就算因此而死一万次,又有什么可悲哀的呢?这是何等的胸怀和气魄!

到广东后,总督秦爱惜他的才德,召他修书。听闻理学大师陈献章在新会讲学,他又前往受业,一直勤奋自励,学问日益长进,期待终有一日尚能报国。可惜的是,弘治四年(1491年)十月,他突染疾病身死,时年仅二十五岁。昔日会试同年试子、广东顺德的吴廷举伤其为国含冤而死,为他办了后事,帮助邹智夫人刘氏将遗体运回家乡合川,葬于云门镇郊外,后称翰林坪。他的遗著被编辑成书《立斋遗文》五卷,计有奏疏一卷,杂文三卷,诗一卷,附录一卷。

邹智的英年早逝,让后人感叹不已。万历年间,合州督学黄克缵感叹:“先生之志过于贾谊,南海之谪,远于长沙,身死之年,断于三十,天道惨毒实多。”

抗疏万年 孤亭千古

邹智是中国历史上罕见的忠直之臣,被人们比作贾谊、陈亮。他疾恶如仇,在当时朝风败坏的环境下,挺身而出,“直言动天下”,勇敢地同奸邪之辈做斗争。他志向远大,关心民间疾苦,始终以天下兴亡为己任。他有着一颗拳拳赤子心,虽然蒙受不白之冤,被流放边地,却并不因此而后悔,始终怀着报国之理想,期待能够再次为国做出贡献。同时代的进士张吉赞他:“愚才识恶于贾谊,而规模次第过之。志气类乎陈亮而能根据义理,不事豪侠。”《明史》赞他:“激于名义,侃侃廷诤,抵罪谪而不悔,岂非皎然志节之士欤?”明末清初诗人钱谦益说他:“犯难投荒,百折不悔。”《四库全书·总目提要》评他:“疏颏权奸,直声动天下,然于君国之间,缠绵笃挚,至死不亡,无一毫怨尤之意。”“与明季台谏务以骄傲沽名者,相去万万。”

从明天启年间在瑞映山下建忠节祠纪念他开始,合州人修建祠或亭纪念邹智成为历代惯例。清朝时,合阳镇内建有邹公祠,清嘉庆二十年(1815年)因渠江洪水被冲毁,合阳镇现存有清时邹公祠木刻碑。民国八年(1919年),云门镇乡民在邹智读书岩前修了邹公亭。民国三十五年(1946年),邹公亭又重修,县人向靖庥撰联道:“五百年汉水西来,问万里江山有几辈孤亭千古?八千里燕京北上,爱大明君国独先生抗疏万年。”

参考资料

1.[清]张廷玉:《明史》

2.[明]蒋一葵:《尧山堂外纪》

3.[明]邹智:《立斋遗文》

4.李有明、陈红涛:《四川古代名人》,四川省社会科学院出版社,1984

5.《太平无事万死何悲——谏臣邹智》,今日合川网,合川掌故第9期

首页

首页 政务公开

政务公开 数字方志库

数字方志库 方志园地

方志园地 重庆历史文化

重庆历史文化 互动交流

互动交流