【非物质文化遗产】竹园盬子鸡

盬(gǔ)子鸡,又名紫阳鸡,发源于重庆市奉节县竹园镇,是一种古老的美味滋补食品。

有历史可考证的竹园盬子鸡,最早可追溯到清朝道光年间。1814年,盬子鸡的创始人龚绍虞曾吟诗一首,以短小精练的篇幅总结了盬子鸡的烹制工艺和食用价值:“鸡不开叫腊肉香,大头萝卜配生姜。不用生水自有水,文武火用小火常。骨肉相离最适味,阴阳相调最壮阳。”

盬子鸡选料甚严,做工考究。它以农家土公鸡、高山腊猪腿为主料,再辅以陈年大头菜、糯米酒、生姜、陈皮、野山菌、花椒、少量中药材等配料,用特制器皿——盬子——汽蒸而成。这种器皿初看是一只普通的陶瓦罐,圆柱体形,中间有些凸出,很像乐器中的“鼓”,名叫“盬子”,盬子鸡也因此得名。盬子只在奉节竹园镇的乡间民窑烧制,其原材料也是取自当地的“白泡沙石”(只能制土陶,不同于景德镇的高岭土),经选料、制坯、彩绘、上釉、煅烧等工艺完成。早期的盬子称“旱盬子”,后来工艺逐步改进,形成了独眼、三眼、四眼盬子,1949年后还有了六眼、八眼盬子。所谓“眼”,就是气孔。制作盬子鸡时,将食材放进盬子中,但并不直接拿盬子到灶上去煮,而是放在铁锅里掺水蒸,并在盬子的天锅上掺入冷水。陶制盬子的底部边沿均匀地分布着四个小孔,在盬子内壁的上口边沿也相应地有四个小孔,为上下连通这些小孔,制作盬子陶坯时,附着壁做了四条凸出的空心暗槽。当铁锅里的水烧得滚开时,蒸汽便纷纷从盬子底的小孔钻进去,再从内壁的小孔喷出来。盬子里的食材都是干放进去的,没掺水,全靠小孔喷出的蒸汽将其汽熟,时间差不多要四个小时,盬子鸡的土名因此叫汽锅鸡。汽熟的土鸡和老腊肉少了许多的油腻,其形态虽然保持着原样,但吃到嘴里却已烂熟。

我们品尝的盬子鸡有汤有水,而且鸡汤喝起来还非常鲜。既然食材是干放进去的,汤又是从哪里来的呢?原来汽蒸过程中,盬子里的蒸汽太多了,会一个劲儿从盖缝儿里飘出来,盬子盖顶有几厘米高的沿边,围成一只瓦盘,在瓦盘里掺满冷水,并且随时更换,以保持一定的凉度。当盬子里的蒸汽上升时,遇冷就凝成蒸馏水,滴在食材里,化汽为汤,合着土鸡的鲜、腊肉的香,特别是混合了陈年大头菜独有的那种腌香味,就有了一锅鲜美的鸡汤。

竹园地处山中,气候凉爽,人们习惯御寒进补,加之民风淳朴,待客交往又是当地重要的传统习俗,因此盬子鸡自然成为人们推崇喜爱的美食。1986年,时任国家领导人莅临奉节,品尝此菜后,对盬子鸡赞不绝口,并将此菜工艺带回北京,而后此菜在川东地区名声大噪,从此走红。

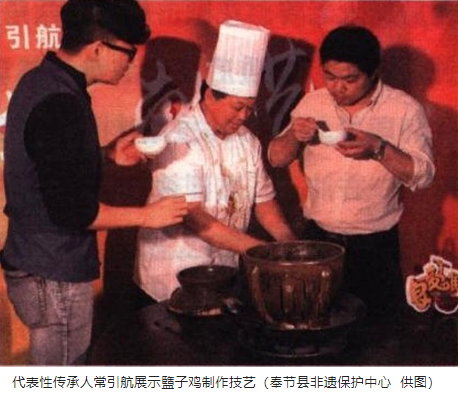

2011年4月,重庆市人民政府公布竹园盬子鸡传统制作技艺为第三批市级非物质文化遗产代表性项目名录。代表性传承人常引航、刘俊。

首页

首页 政务公开

政务公开 数字方志库

数字方志库 方志园地

方志园地 重庆历史文化

重庆历史文化 互动交流

互动交流