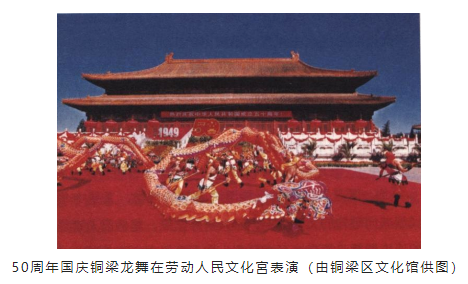

【非物质文化遗产】铜梁龙舞

铜梁龙舞是流传于重庆市铜梁区以龙为主要道具的舞蹈艺术,兴起于明,鼎盛于清,并在当代重放异彩,饮誉世界。

铜梁龙舞起源于何时已无确切史料稽考,但在民间故事里还可以找到关于铜梁龙舞起源的传说。传说古时铜梁境内的涪、琼二江常发洪水,泛滥千里,常致百姓流离失所。鲁班见此惨景,为解民众疾苦,修庙祭祀神龙,庙成后天降神龙治理了水患。此后百姓奉龙为神,在春节、端午等重要年节或遇大旱时总要舞龙祭祀,祈求神龙保佑地方平安。

铜梁龙舞世代传承,形成了以龙形为主要道具的龙舞和以彩灯为道具的灯舞两大系列20余个品种。龙舞类有大蠕龙、火龙、稻草龙、笋壳龙、黄荆龙、板凳龙、正龙、小彩龙、竹梆龙,荷花龙十大品种;灯舞类有鱼跃龙门、泥鳅吃汤圆、三条鲮、十八学士、亮狮、开山虎、蚌壳精、犀牛望月、猪啃南瓜、高台龙狮舞、雁塔题名、南瓜棚共12个品种。其中,尤以大蠕龙、火龙最具特色。

誉满全国的铜梁大蠕龙,在铜梁龙灯家族中,占据显赫地位。大蠕龙由龙头、龙身、龙尾三个部分组成,一般有24节,代表了一年24个节气,全长50余米,根据表演需要,龙身还可增至50节甚至100节。龙头上龙眼、龙角、龙腮、龙须俱全,龙舌含宝,神态威严。龙身以竹篾为骨,白绸或棉纸裱皮,彩绘龙脊、龙鱗、龙肚,圆润丰满,能屈能伸。龙尾为五分叉的鱼尾。大蠕龙因其造型巨大,参与人多,常于街头或广场出现,通常是两条龙共同协作表演,在特殊场合中,可多达九条巨龙同场竞舞,场面盛大,气势恢宏。大蠕龙的舞蹈套路经过长期的实践,得到不断丰富与改进,现有“龙出洞”“之字拐”“大盘龙”“三环套”“双龙出水”“翻江倒海”“侧身翻”“悬空翻”“大劈叉”“青龙绞柱”“飞龙追珠”等50多个舞蹈套路,套路之间环环紧扣、时快时慢,张弛有度,衔接流畅。舞动时,施以黄烟,于烟雾滚滚中,大蠕龙上下腾挪,时隐时现,如得云雨,任展雄风,使观众感到无限的振奋和鼓舞。

于夜间玩舞的火龙是铜梁龙舞中最有地方特色、最受欢迎的品种之一。火龙长约20米,造型与大蠕龙大致相同,不同之处在于每栋龙脊内会放置带有引信的焰火筒或是照明的油灯。表演场地四角备置熔化好的殷红铁水。夜幕下,伴随着激昂高亢的川剧锣鼓,舞龙队员袒露上身,赤膊上阵,舞动火龙进入指定场地。等候多时的打铁水队员用特制的长勺将铁水舀起向上抛出,与他配合的队员适时用木板将之击打向场地上空,霎时间,场地四周,万千金星坠落,火花飞溅。龙脊上的焰火筒也被引燃,整个表演场地成了“火”的海洋,“花”的世界。火花越来越密集,舞龙队员的脚步越来越敏捷,带着人们除邪避灾、百事顺遂的美好愿望,穿梭在“火”中。场内人头攒动,人声鼎沸,热闹非凡,把气氛推向高潮。

铜粱龙舞的道具——龙,由软、硬栋构成。龙头、龙颈和龙尾各为一个整体,而龙身则由一栋或多栋构成,龙头、龙颈、龙尾与龙身的每一栋称为硬栋;龙头与龙颈之间、龙颈与龙身之间、龙身各栋之间以及龙身与龙尾之间均用长约10厘米的棉带连接而成,称为软栋。相邻的软、硬栋加起来称为一节,每节一般长2米。铜梁龙的“龙宝”也是竹制的,其用竹篾扎成球形骨架,外用彩绘绢绸裱糊,用半圆形锭环做轴固定在一根长约1.5米的竹把上即成。

2006年5月,国务院批准将铜梁龙舞列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

代表性传承人

黄廷炎男,汉族,1941年12月生,重庆铜梁区巴川街道人,第二批国家级非物质文化遗产项目龙舞(铜梁龙舞)代表性传承人。黄廷炎11岁开始学艺,师从沈俊声、赵海涛等老艺人舞彩龙、打锣鼓。从1988年开始,他在继承传统龙舞技艺的基础上,创作了一些既有难度,又富有情节的龙舞套路,将川剧吹打乐、戏曲功架、武功把子等融入龙舞表演,使铜梁龙舞愈加精彩。1994年国家体委将龙舞列为体育竞技比赛项目之一,黄廷炎所创编的“大横8字花”“连环套”“飞龙追珠”“金龙抱柱”等被认定为龙舞比赛的规定套路。黄廷炎从1994年开始传授、普及铜梁龙舞技艺,培养了众多传人,公认的优秀龙舞艺人张顺生、张名鑫、张永江、黄文灿等均是他的弟子。

首页

首页 政务公开

政务公开 数字方志库

数字方志库 方志园地

方志园地 重庆历史文化

重庆历史文化 互动交流

互动交流