记忆凯旋路

山城重庆,城区山高坡徒是城市的特征,习惯上称上半城或下半城。沿长江边的菜园坝至朝天门为下半城,两路口至小什字为上半城。其间数条公路环绕,行走小路弯弯,步步石梯链接着上下半城。居住在这里的人们,早已习惯于爬坡上坎,且没有怨言。改革开放以来,经过几十年的旧城改造,如今已打破了传统的半城的概念。基础在下半城的幢幢高楼,层层叠叠,内有电梯直上直下,外有走廓通道,已分不清楚几层几楼属于上下半城。老山城映像只在人们的记忆里。重庆市渝中区凯旋路石梯仍保留着山城的历史痕迹,无言地诉说着山城的从前。

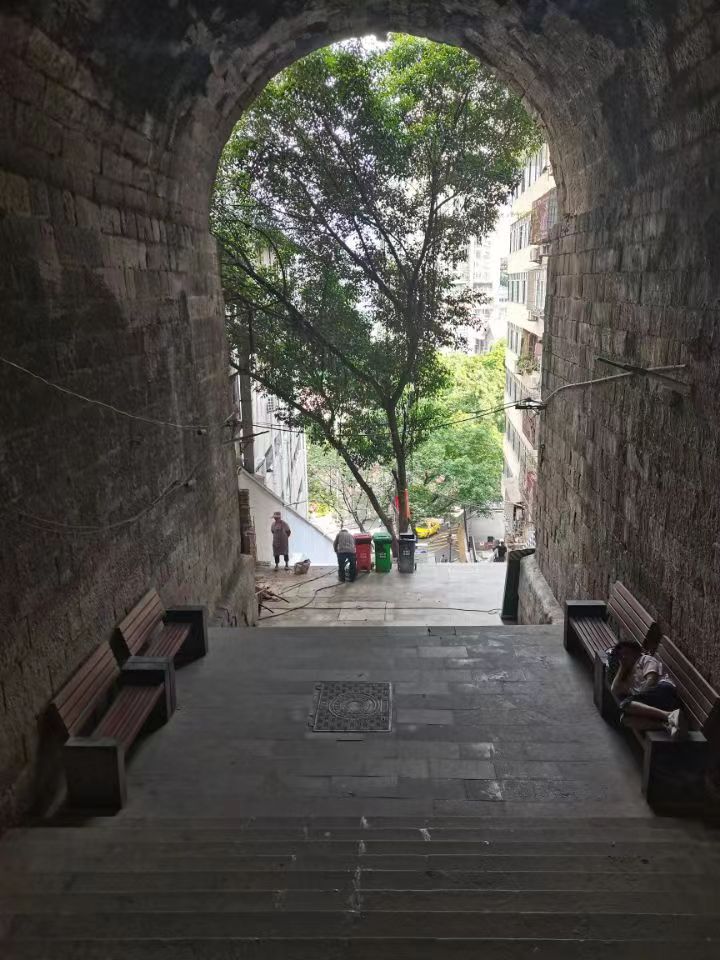

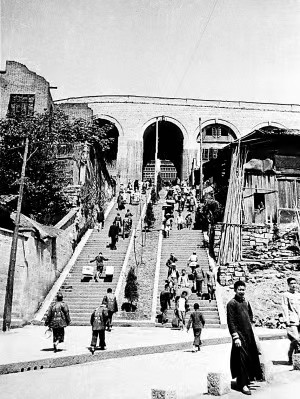

凯旋路,故名思意是胜利之路,它始建于抗战时期的1939年,此时,正是日军飞机轰炸重庆的时候。在缺乏钢材和建筑机械的年代,重庆军民以坚韧的意志,用臂膀和双手,在悬崖峭壁间垒起了石砌高墙和桥洞引道,修建了公路和石梯。公路是典型的之字形路,从储奇门十字路口开始往北而上,100米后向东折上,在山腰的东华观处突然折拐反向,往西继续而上,最后在位于新华路口骨科医院处与磁器街相接。石梯道从“复旦中学”*处开始,向北而上,第4个台阶后步入拱桥下方,在第6台阶又转90度东上,全程9个台阶,共186步石梯完成下半城与上半城的链接。

上世纪90年代以前,我家居住在下半城储奇门花街子。由于父母工作单位和我读书、工作均在上半城。凯旋路石梯是我们走了近30年的必经之路。如果以每天往返一次,一年300天计,累计竟有335万步,攀登的高度累计达180万米,数字是惊人的。

凯旋路拱桥桥洞下石梯间歇平台,不仅为人们遮风挡雨,几十年来还是市民摆摊设点的谋生之地。摆摊人为上下往来的人们代写书信、碳精画像、剪头理发、手捏糖人、火罐针灸,推拿按摩、魔术杂耍,一年四季热闹非凡。我家街坊邻居张燕飞先生,是四川著名的骨科高手,在此摆摊二十多年,以精湛神奇的跌打损伤和接骨斗榫的中医技术,治愈了无数平民百姓。患者痊愈感谢的锦旗挂满石墙,成为凯旋路石梯洞天一景。

1985年,重庆市客运索道公司投资178万元,在此修建专供行人上下的升降式公共电梯。1986年2月凯旋路电梯竣工之时,人们欢天喜地排队等候乘坐电梯,争先体验不再爬坡上坎的愉悦,队列上行入口处排至储奇门解放西路,下行队列排至较场坝八一巷口,体验乘坐电梯的队伍长达数月,每天运载人流达2万余人。凯旋路电梯开创了全新的公共交通,终结了人们路经此地步行上下的艰辛,也结束了凯旋路石梯热闹多彩的历史。以电梯作为客运交通工具是重庆人的首创,在全国独一无二。当年在央视栏目《正大综艺》里,以谜题:“这座建筑有什么用?”难住了见多识广的嘉宾,也让凯旋路电梯闻名于全国,由此成为全国特殊建筑和重庆标志性建筑之一。

站在凯旋路城墙边眺望远方,对岸南山文峰塔、海棠晓月、黄桷晚渡勾起山城曾经的历史记忆。重庆不仅是中国抗战时的陪都,更是亚洲反法西斯抗战国际指挥中心。凯旋路下面的储奇门码头长江对岸海棠溪为川湘公路,连接着抗日前线,为抗战运送人员和物资。也是中缅公路零公里起点处,连接着国际援华唯一的陆路通道。

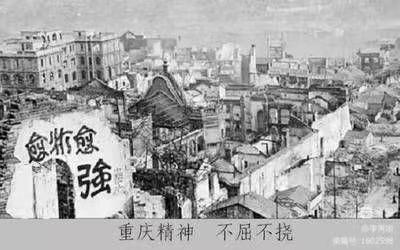

据《重庆市志》记载:抗日战争期间,日本鬼子出动飞机9000多架次,对重庆进行长达5年半的大轰炸,凯旋路桥洞也是日机袭击的目标之一,曾多被炸。英勇的重庆人不屈不挠,顶着日机的狂轰滥炸,努力生产,坚持抗战。相关史料统计:抗战期间,重庆各大兵工厂近10万员工,为全国抗战提供了80%以上的军工。计:枪弹8.54亿发,步枪29.34万支,轻机枪1.17万挺,重机枪1.28万挺,各种火炮1.4万门,炮弹599万发,手榴弹956万枚,地雷43万颗,各式掷弹筒6.79万具,掷榴弹154万枚,炸药包367万个。为抗战最后胜利,垫定了厚重的物质基础。

1941年,是抗战最为艰苦的岁月。这条路落成贯通,取名凯旋路,坚定了全国军民抗战必胜的信心。

1945年9月3日,凯旋路终于迎来了得胜之师凯旋而归。一队从前方归来的将士,由南岸海棠溪处集结后渡江进城,经储奇门上凯旋路至民族路精神堡垒,参加盛况空前的庆祝抗战胜利大会。凯旋路见证了中国抗战胜利的历史。

1949年11月30日下午,中共川东地下党和重庆工商界代表,在储奇门码头乘轮渡过江欢迎解放军入城,也是沿着凯旋路而上,迎来重庆解放。凯旋路蜿蜒的公路和步步向上的石梯,无疑是对国人无畏艰难险阻和坚定胜利之精神的最好诠释。

作者简介:李秀瑜,男,出生于1955年9月,工艺美术师,现居重庆市南岸区。

首页

首页 政务公开

政务公开 数字方志库

数字方志库 方志园地

方志园地 重庆历史文化

重庆历史文化 互动交流

互动交流