钱棍舞

钱棍舞又称“连宵”,在重庆市城口县广为流传,据当地艺人讲述,由“湖广填四川”的移民带来。人们将竹棍两头吊上铜钱,即为“钱棍”,闲暇时打出响声,用以消除疲劳、强身健体和自娱自乐,久而久之,即发展为“钱棍舞”。

钱棍舞主要的舞蹈道具金钱棍的制作很有讲究,主材选取当地产的5年以上的直径2~3厘米的金竹、麻竹,截取成长约1米的竹棍,保留两端的竹节头。然后在两端分别钻上3对左右且每个长约5厘米的孔,每对孔里穿上铜钱,一根竹棍一般穿有16个左右的铜钱。然后根据个人喜爱,将竹竿漆上红色、绿色、黄色或是蓝色,两头系上鲜艳的绸花或绸布条,至此,金钱棍的制作才算完成。它既是舞蹈道具,也是伴奏乐器,同时还兼有表达舞者情感的功能。

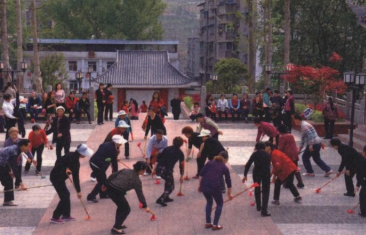

钱棍舞课间操(陶海峰摄影)

钱棍舞由音乐和舞蹈两部分构成。其音乐早期主要为一领众和徒歌式演唱,伴以清脆的铜钱撞击声作为节奏。后随着时代的发展,渐渐丰富了伴奏音乐,加入了锣、鼓、二胡、笛子等民族乐器,甚或电子琴等现代乐器。钱棍舞的唱词一般为7字句,演唱内容多为即兴创作,曲调一般以简单的民歌旋律为主,多为在当地流传甚广的八步调。在长期的实践中,也形成了一些固定的曲牌,如《十二月》:“正月来把连宵打,二月就把风筝扎,三月清明把坟挂,四月秧子田中插,五月龙船下河坝,六月扇子手中拿,七月亡人回家下,八月中秋看月华,九月菊花开得大,十月雪花飘飘洒,冬月蜡梅开得艳,腊月三十又团年。”

钱棍舞持棍手法为舞者握持金钱棍的中端,随着节奏不断击打头部、肩部、臂部、腰部、双胯、大腿、小腿、脚掌、脚背以及脚跟等部位,从而形成抬头、挺胸、转体、弯腰、屈肘、屈膝、甩胯、旋转、摆动、跳跃等动作,刚健有力,活泼敏捷。根据打击部位的不同,击打次数分八下、十下、十二下、十六下、十九下、三十二下。艺人结合生活中的事项形象地给这些基本动作取名为“雪花盖顶”“黄龙缠腰”“黄莺展翅”“苦竹盘根”等,并编成通俗易懂的民歌,广为传唱:“一打雪花来盖顶,二打两肩抬举人,三打肩膀现原形,四打黄龙来缠腰,五打苦竹来盘根,六打反身半圆形,七打跷脚来定根,八打梭步往前行,九打斜步现扒子,十打还原照样行。”舞蹈中要求舞者的动作规范到位,击打部位准确,步调统一一致,与节奏相合,动作流畅舒展。

钱棍舞练习(孙代兴摄影)

在表演中,钱棍舞的人数不限,只要场地条件许可,人数越多,气氛就越浓,声势就越大。集体多人的钱棍舞是最富魅力、最有声威的,其主要讲究队形的更迭、多变。舞蹈时,可成方阵,可成圆形,亦可为菱形、三角形,或多边形。其方形,可为横排,可为竖列,无论横排还是竖列,皆两两相应,即舞动起来,两排前后一一呼应,相互配合。2009年9月,钱棍舞被列入重庆市第二批市级非物质文化遗产名录。

刘远昌 男,汉族,1928年生,重庆城口县人,重庆市第二批非物质文化遗产项目钱棍舞代表性传承人。自幼跟随老艺人学习民间钱棍舞、车灯、彩船等,能自编自舞,表现形式有单人舞、双人舞、集体舞、情景舞等。参与表演的钱棍舞在1989—1995年连续获得三省联合汇演优秀奖,2009年获县民俗调演一等奖。

首页

首页 政务公开

政务公开 数字方志库

数字方志库 方志园地

方志园地 重庆历史文化

重庆历史文化 互动交流

互动交流