清代教育家、文学家李惺琐记

李惺(1785—1863),字伯子,号西沤,今垫江县桂溪街道冯家湾人,清代著名的教育家、文学家,也是垫江历史上唯一被国史馆立传的教育家、文学家。

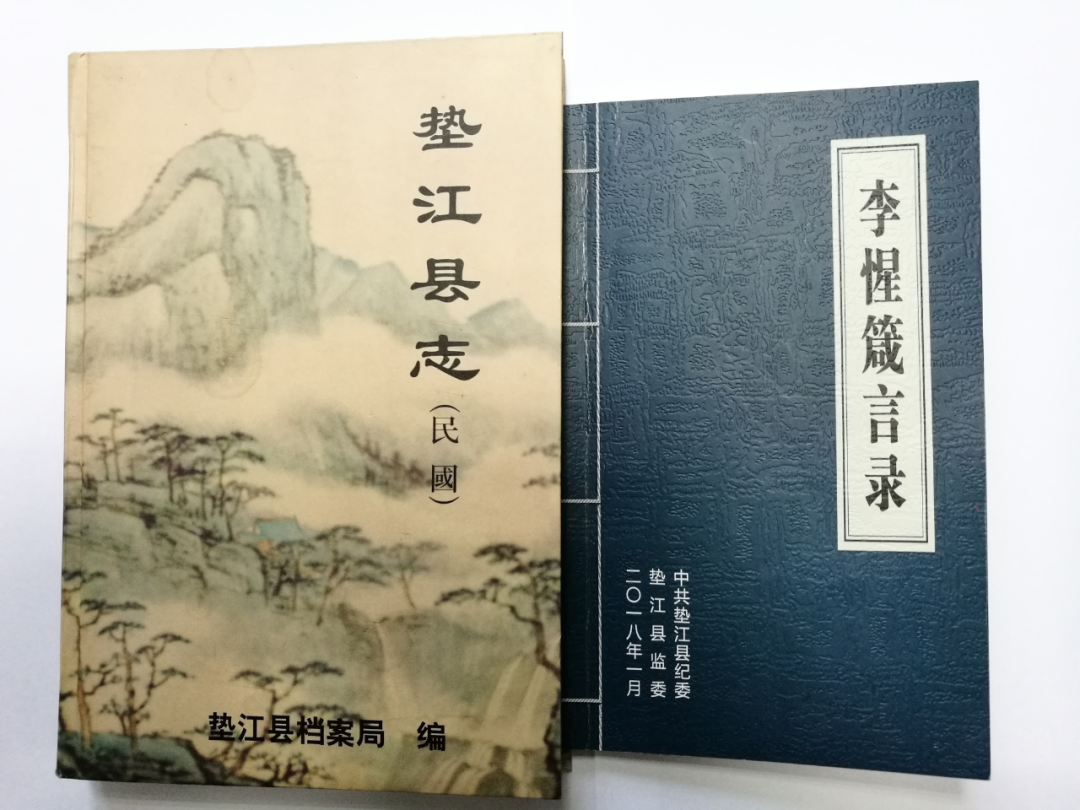

据《垫江县志(民国)》《垫江县志》记载:李惺祖父李振音,清乾隆时举人,曾任井研教谕。父亲李如连,为增广生。李惺幼承家训,聪颖好学,14岁即进入垫江县凌云书院学习,嘉庆十三年(1808年)中举,嘉庆二十二年(1817年)中三甲第九名进士,选翰林院庶吉士入庶常馆。嘉庆二十四年(1819年)散馆后,历任翰林院检讨、国史馆纂修、文渊阁校理、国子监司业、詹事府左春坊左赞善等职。

李惺幼年立志于学,正值乾嘉盛世,由举人——进士——翰林,均以国家大计、天下安危、乡邦风教疾苦为怀。但当他立身于士大夫阶层,图臻国家于富强之时,却逢清王朝由盛转衰的嘉庆晚年和内政废弛外侮频仍的道光、咸丰年间,他目睹日益腐败的朝廷政事和道光皇帝的昏庸无能,深感国事无为,遂于道光十五年(1835年)托词祖母年老,辞官返川。咸丰十年(1860年),云南义军进军四川 ,给事中赵树成书荐李惺老成达练,要他督办团练,咸丰帝亦知他在蜀中德高望重,命加四品卿衔团练大使职,均以老力辞。四川都督骆秉章又三番四次嘱藩台刘蓉敦请,亦坚不受命。李惺是以教育为己任的一代师表。李惺怀着“修齐治平”的理想考中进士,意欲在官场实现自己爱国治国的理想和抱负。但目睹国家内忧外患,积贫积弱,朝政腐败,十分痛恨,尤其是清王朝对外国列强卑躬屈膝,悲愤不已,愤然辞官返川,投身教育,把拯救时艰的重任,寄托在青衿学子身上。他先在成都锦江书院主讲20年,后又在三台、剑阁、眉山、泸州讲学7年。教学中,李惺打破“以经治国”的传统,“举凡训诂词章之末,功利智术之私,不以之教”,诱导学生独立思考,因才造就。主张“问即是学,好问即是好学,善问即是善学”“学贵质疑,小疑则小进,大疑则大进。疑者觉悟之机也,一番觉悟,一番改进”“速登者易颠,徐进者少患”的治学之道。李惺一生从事教育34载,为琢育人才呕心沥血,朝内外不少清廉官员、文武志士、社会贤达,皆出自其门下。民谣有“天下翰林皆弟子,蜀中进士尽门生”,赞誉他在教育生涯中的成就和威望。其一生著有《药言》《冰言》《药言誊稿》《冰言补》《掘修补》《老学究语》《试帖》《蠹余》等著作,由学生辑为《西沤全籍》10卷、《西沤外籍》8卷刊印行世,共50余万字。《耶邡诗稿》收录他创作的古体诗、近体诗近480首,多旅游、感怀、赠答之作,也有不少指斥清廷时弊,反映民间疾苦的佳作。写出了“是谁赞高庙,乃自坏长城。百战攻全废,偏安局已成。黄龙府何在,莽莽暮云横”的忧国忧民之诗,发出了“回首汉唐人去尽,乾坤磊落几奇才”“眼看红羊成大劫”的感慨,反映了中华民族沦为半殖民地半封建社会的一个侧面。李惺在教育实践中,将历代先贤的优秀思想、先进观点、优良德行、经典文章收集整理,加入自己的观点和认识,编成针对性很强的讲稿,传授给学生,留下了许多饱含哲理,颇启人心智的格言警句,如“公生明,廉生威;清贵容,仁贵断。”“妄用刑多怨,妄申文多悔” “习勤忘劳,习逸成惰”等,至今仍被人们当作座右铭。2018年1月,中共垫江县纪委、垫江县监委为了让全县广大党员干部从本土名人和传统文化中汲取养分,在学习中借鉴和参考,滋补思想、端正行为,在全县上下构建“不想腐”自律机制,组织人员编辑出版发行了《李惺箴言录》。《李惺箴言录》收录近200条箴言,并做了一些必要的注释,内容涉及修身、养德、正行、律己、为官、做人、处事、治学、齐家等方面。据《清国史馆李西沤列传》记载:李惺“性笃厚乐善,生平无私财,修脯所入与兄弟共之,余以周其族党”“家故寒素,不以有无介意,终其身如一日”。辞官后,仍与四川总督骆秉章下属刘蓉“书论筹饷练兵、保卫安民诸策,皆洞悉安危大计”,实实在在地践行了自己提出的“千金在手,一尘不染;身无分文,心忧天下”!

文章作者:韩树蓉

作者单位:垫江县档案馆

首页

首页 政务公开

政务公开 数字方志库

数字方志库 方志园地

方志园地 重庆历史文化

重庆历史文化 互动交流

互动交流