重庆:与水有关的地名

水城地名遍巴渝

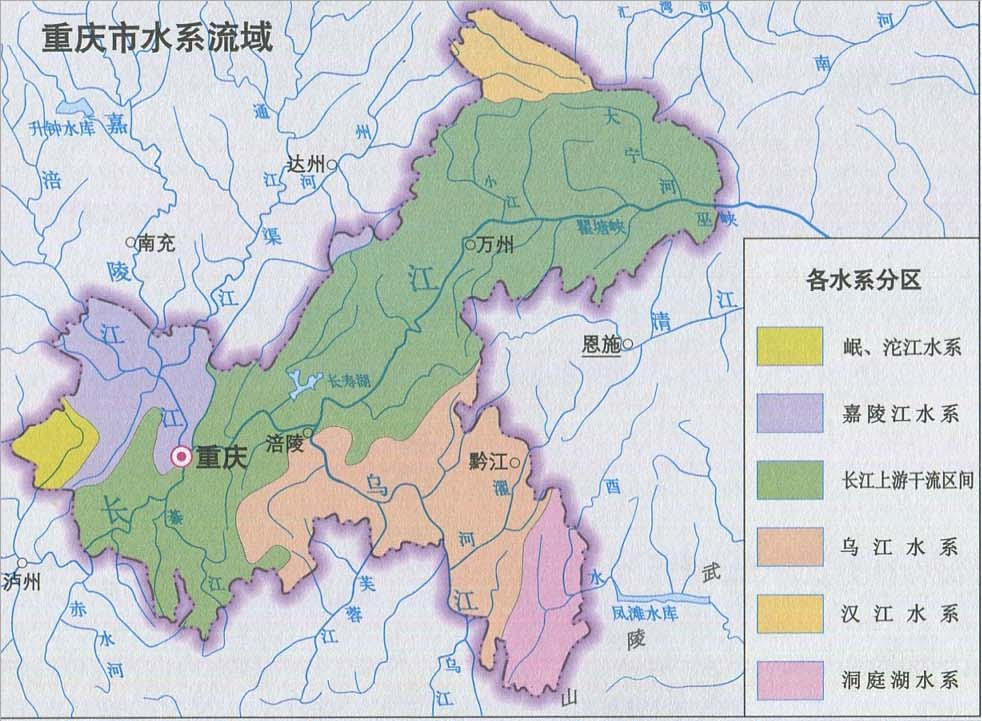

重庆是山城,又是水城。市区有两江环抱,形如半岛。整个市域内,更是江河纵横,水网密布,大江小河数不胜数。从地图上看,以长江为主干,以嘉陵江、乌江、綦江、大宁河、小江以及涪江、渠江、安居河(琼江)、赖溪河、御临河、龙溪河、郁江等为骨架,其他中小河流为网络,形成了密度很大的水系,像鱼刺一样遍布于巴渝大地。

作为山城,重庆有秀山、巫山、璧山以及石柱、武隆、铜梁、九龙坡等带“山”或与“山”相关的区县,已经很多了,但却不能与带“水”字的地名相比。重庆现有38个区县,綦江、垫江、黔江是“江”,还有巫溪、彭水、江北、渝北(渝水之北)、江津、涪陵(涪水边的“陵”)、酉阳(酉水之阳)、合川、永川、南川(川的本义就是江河)、南岸(有水才有岸)、大渡口(有水才有渡口)等区县与“水”相关。加在一起,这些带“水”的区县竟然占了重庆区县总数的三分之一还多。

重庆河流水系图

其实,重庆古代就叫江州,后来又叫渝州,都是由水得名。江是长江,渝是嘉陵江。古代交通,主要靠江河,古人建城,取水、排水是一大难题,因而城镇总是建在靠近江河湖泊的地方,中外皆然。世界上的重要城市,伦敦、巴黎、柏林、纽约、东京、开罗、新德里、莫斯科……几乎没有哪一个不在水边。因此,城市名称与水相关,也不足为奇。中国相当大一部分城市,那名称中都有“水”,上海、天津、香港、澳门、哈尔滨、沈阳、济南、武汉、长沙、海口、深圳、珠海、汕头、宁波……一数就可以数出一大串来。

两江汇合的地理环境,四通八达的水运体系,使重庆很早就成为长江中下游进入西南的咽喉要道。当生产力发展到一定时候,交通要道的地理位置就使重庆急剧发展起来,成为大西南的工业重镇和长江上游的经济中心。重庆人应当感谢这些大大小小的江河。

溪流地名满诗意

除了江河,还有溪流。重庆地处亚热带季风气候区,年降水量十分丰富,加上重庆山多,就形成了数不清的溪流。溪流虽然没有江河那样的长度和流域,却成为一个地方最有特色的标志,因此,以溪流为地名也就相当普遍。重庆老城内,就有大阳沟、回水沟、瞿家沟、滴水岩之类地名。城外就更多了,硝房沟、双溪沟、大溪沟、黄沙溪、桃花溪、马桑溪、茄子溪、詹家溪、海棠溪、野猫溪、鱼洞溪、清水溪、董家溪、茅溪、溉澜溪、盘溪、虎溪……这些溪流的附近,大多以溪流的名称形成了相应的地名,而且大多都是大地名,有的是街道,有的是街区,当然也有街巷。

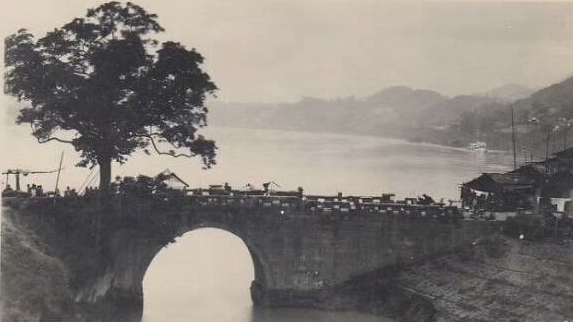

20世纪40年代的海棠溪

只可惜,随着人口增多和城市开发,不少溪流逐渐消失。重庆老城内的溪流,早就消失殆尽,如今能够留下的,只是几个地名。渝中半岛的几条溪流,例如双溪沟、大溪沟、黄沙溪,笔者小时候都还见过,如今已经变成下水道。就连名噪一时的海棠溪,二三十年前就被全部掩盖起来,不见了踪影。其他诸如桃花溪、清水溪之类,也成了臭水沟,虽然政府投入巨资加以治理,而且还治理过多次,却没有完全恢复昔日的风貌,叫人叹息。不过,好歹还留下了那么多的地名,还可以让人回味。整治得最好的桃花溪,拦截起来形成了彩云湖湿地公园,让重庆又多了一个诗意地名。从诸如洪崖滴翠、海棠烟雨之类的传说中,从前人们留下来的诗词歌赋中,我们还可以想象当年那些溪流的美丽。

池塘地名有区别

还有就是池塘,也就是小湖泊或小堰塘之类。老重庆几乎都是木结构的穿斗房、捆绑房、吊脚楼,最怕的是火灾,于是就要想办法蓄水,万一失火才能就近找水救火。那蓄水池可能是天生的,也可能是人工修建的,取上一个好名字,就有了诗情画意。如果再加上传说,就更有意思了。重庆老城内原来很有一些这样的池塘,直到上20世纪50年代,大街小巷到处都还可以见到类似的池塘。虽然那时的池塘不大,但在那小街小巷里还是可以算得上是一个地标,因而用池塘命名的街道也多。消失了的如洗墨池、西湖池、白龙池、白象池……现在还保留下来的如夫子池、莲花池、厚池街……例如莲花池里种有莲花,留下了不少迁客骚人的题咏。明刘道开有诗云:“无人敢觑移来石,有鸟偷衔落去花。竹树几坡堪种菜,鼓吹一部旧藏蛙。”写的就是莲花池,的确有点诗情画意。

位于莲花池的大韩民国临时政府旧址

不过,“池”毕竟不大,叫“池”的地名大多只是街巷,很少有街道或街区叫“池”。而且,出了老城,叫“池”的地方不多,主城范围内只有江北的鲤鱼池比较有名。当年那些地方都还是农村,不需要像老城内那样蓄水来救火,于是就没有人专门修建“池”,叫“池”的地名也就大减。

老城外叫“塘”和“堰”的地方不少。塘也是池,但比池大,却没有池那样“文雅”。塘是农村用来蓄水以便灌溉的,重庆人称其为堰塘。重庆经常有春旱和伏旱,到处都要修堰塘,于是也就有不少诸如堰塘塆、堰塘坎、大堰塘、干堰塘、老堰塘、方堰塘之类的地名。堰本来是拦水的堤坝,重庆人理解的堰往往就是渠,更多的却是与塘合在一起,称为堰塘。不过,不管是堰还是塘,或者是堰塘,进入城市街道名的如今还不多,著名的好像只有大渡口区那个大堰,本来是九龙乡的一个村(大队),重钢修家属区时将其征用,于是就沿用其名,有了大堰一村、二村、三村之类。随着城区的扩展,叫“塘”叫“堰”的地名今后肯定会逐渐增加。

此外,还有头塘、二塘,一直到十塘这样的地名。特别是二塘,因为有两个,其中南岸那个因为成为轻轨车站名,已经“名声大振”。但是,这些“塘”不是指水塘,而是塘汛,是驿站。从原江北城文星门出发去川东北,头塘(溉澜溪)是第一个驿站。向北经二塘、三塘……一直可以走到邻水。那时,这条石板路上,往来行人不断,百货及土特产品人挑马驮不绝于途,是相当热闹的。因此,不能说这些“塘”与水相关了。

城里有井即成名

与水相关的还有水井。早年,重庆人吃水很是困难,全凭人力从江边挑水进城,有“饮水贵如油”之说。现今解放碑一带,当时都要到临江门或千厮门河边去挑水,只说那上千步梯坎,也够人受了。小什字附近的水巷子,就是因挑水而得名。和平路的水市巷,竟然是因卖水而得名。如果城里有井,井里又能打出水来,那该多好!可惜,自明初戴鼎筑城后,城内的树木被逐渐砍光,又哪能蓄得起水?特别是上半城,很少有井。于是,一旦有井,就显得特别稀奇珍贵,用井来命名街巷也就很自然。20年前,解放碑周边都还有官井巷、大井巷、坎井巷、道冠井等街巷,大井巷至今尚存。

大井巷附近还有小井巷,小井巷那口井早已不存。大井巷里的那口水井,深有一两丈。60多年前,笔者在西来寺小学读书时,还曾下到那井里去帮一个同学捡掉下去的鞋子。直到20世纪80年代,那井里都还有水。夏天趴在井沿上,那井里一股凉气冒上来,好舒服的。用桶提水上来,洗个脸,冲个脚,真过瘾。早年,那井水是饮用水,后来有了自来水,就用它来洗衣淘菜,井边也就很热闹。如今,那井了无踪影,大井巷也名不副实了。

今日大井巷

出了城,吃水相对容易,虽然也有不少井,但叫“井”的地名却不多了。知名的就是井口,但那是传说那儿曾经是盐井而得名,不是打来供饮用的水井。这也说明,越是和人们生活息息相关的事物,越是相对稀缺的事物,越容易成为地名的来源。

文章作者:李正权

作者系重庆作家协会会员

首页

首页 政务公开

政务公开 数字方志库

数字方志库 方志园地

方志园地 重庆历史文化

重庆历史文化 互动交流

互动交流