美景,就在家门前

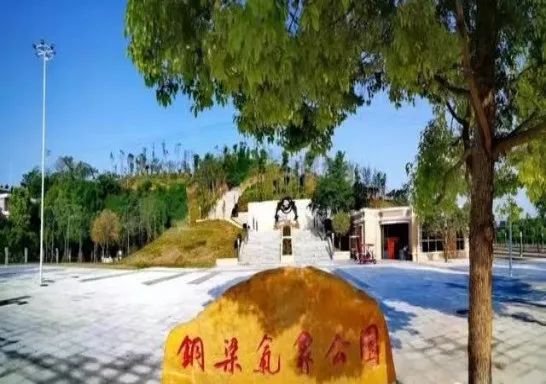

铜梁罗睺寺气象公园位于小北海度假区,占地面积约190余亩,是一座集科普教育、文化体验、休闲娱乐、体育运动、生态涵养等为一体的多功能综合城市公园。

在山脚下抬头仰望,我忽然想起了刘禹锡的“山不在高有仙则名,水不在深有龙则灵。”此地是否有过神仙栖居,本人才疏学浅,无从考证。但形容这里山不高而清秀,倒是颇为贴切。

目测山顶最高处,相对高度不过两三百米,然林木蓊郁、巨石高悬。一道古朴厚重的花岗岩石梯,随山势蜿蜒曲折,呈之字形重重叠叠,直达山顶,宛若游动的巨龙,恢弘壮观。山上还分布着寺庙、教堂、八角亭和气象观测站等。

如此美景,令人雅兴倍增,脚步轻盈。此刻,阳光明媚,翠竹摇曳、山花娇艳。一阵微风吹过,清凉舒爽。沿途不时遇见三三两两穿红着绿的游人说笑着往山上行走,游客们在树丛、花间摆出各种造型拍照留影,我们也拿出手机一路拍摄。

作者刘婉诗

不远处有一座寺庙,大门紧锁,一位慈眉善目的长者见我们在庙门前驻足,热情地上前攀谈,还主动打开庙门请我们参观。庙里供奉着金光闪闪的睡佛和弥勒佛,还有千手观音、财神菩萨,看起来成色较新,没有沧桑感。长者惋惜地介绍说:“这座庙子建了很久了,从前的佛像在二十世纪六七十年代被人毁坏了,这是前几年才重新塑造恢复的。”

漫步前行,山路边立着一个酷似挂钟形状的圆盘,叫做日晷。上面有12个格子,每一格代表两个时辰,分别刻着:子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥十二时辰。每个时辰又等分为:时初、时正,这正是一日24小时。看过题刻,才知道原来是古人利用太阳的影子来测定时刻的装置,设计得既巧妙又别致。

正对传媒大学的山坡上,立着一个中间圆圈交叠,四周飞龙缠绕的巨型球体,叫作“浑天仪”。据介绍:浑天仪是浑仪和浑象的总称,浑仪测量天体位置,由西汉天文学家落下闳制造。浑象则是表示天象运转的仪器,由东汉天文学家张恒制造。

中国古代有一种宇宙理论“浑天说”,认为天地的关系好像鸟卵包着卵黄,天的形体浑圆如蛋卵,浑天仪就是反映这种浑天说的仪器。浑仪支架上固定两个相互垂直的圈:地平圈和子午圈,内有若干可绕地轴平行运动的圈,分别代表赤道、黄道、时圈、黄经圈等。在可转动的圈上,附有绕中心旋转的窥管,用以观测天体。浑象类似地球仪,用漏壶滴出的水发动齿轮带动浑象绕抽旋转,并使浑象的转动与地球的周日运动相等,从而将天象准确表达出来。古人的聪明才智,引得围观者纷纷赞叹。

山道两旁塑立着一些古代科学家和天文学家石雕像,有袁天罡、李淳风、秦九绍、黄履庄、沈括,还有一位穿西装打领带的青年才俊,是近代科学家竺可桢。

山腰有座方正气派的天主教堂,红顶白墙,颇具异域风情,谓之哈利路亚号。门前庭院宽敞、视野开阔、古木参天,庭内传出钟磬之声,袅袅的梵音清亮悦耳、悠扬绵长。

山顶分布着几块奇形怪状的岩石,远远望去,有一块头大尾小、孤高卓立的天然大石头,此石形如猛士身处高地,向天而立,手捧云彩,称作捧云石。传说:从前每逢大旱之年,人们就会相互邀约聚集到这里,祭拜天神祈雨求福。上面刻有“耆阇一峰”几个雄浑遒劲的大字,有些残缺不全,长满了厚厚的青苔,但字迹还算醒目,落款是清朝嘉庆年间的。

捧云石右侧有一馒头状石头,名曰东岩。上书摩崖石刻《罗睺山铭》,笔锋刚健洒脱,与“耆阇一峰”同为嘉庆年间暑令张澍所撰写,因年代久远而显得有些斑驳陆离。

望着这些残存的古迹,我的思绪也随之飘飞到人类文明蛮荒的远古和愚昧的封建时代,眼前浮现出影视剧中经常呈现的赤日炎炎、久旱不雨,被贫穷和饥饿折磨得骨瘦如柴、衣衫褴褛的劳苦大众,又面临田地干涸、庄稼绝收的灾害时,翘首祈望苍天怜悯,渴盼天降甘霖的无助和绝望的场景。

现在来看,古人的一些风俗习惯,虽然带有封建迷信色彩,有悖现代科学。但在当时,生产力水平极其低下,人类面对不可预知的自然灾害,常常束手无策,无力回天,才会出现一些荒唐的行为举措,以求得一点心理上的安慰。

随着现代科学技术的迅猛发展,人类征服自然、改造自然的能力不断增强。如今,我们的祖国日益繁荣昌盛,中华民族已巍然屹立于世界民族之林。

国家不仅陆续建造了葛洲坝、三门峡和南水北调、长江三峡等大型水利枢纽工程,以改善、调节全国的自然生态环境。还在各地设立气象观测站,可以准确预测当地未来较长一段时期的天气状况,以便提前采取切实可行的措施,防患于未然。必要的时候,还可实施行之有效的人工降雨,缓解局部地区的干旱问题,最大限度地降低自然灾害对农作物造成的不利影响,确保全国农业连年增产丰收。

捧云石左侧与之对峙的还有另外一块蘑菇形的巨石,叫作拜雨石。拜雨石与捧云石一样,也是从前人们祈雨求福之地。

我和先生虽已年过半百,但因每天坚持运动,腿脚比较灵活,身手相当敏捷。亦或是从小受那些优美的古典诗句熏陶,我总喜欢去孤高险峻的地方。于是,观测了一下雄踞山顶的拜雨石,就禁不住挽起衣袖,从岩石一侧率先攀爬。

此举吸引了几位游客的注意,一位老者见状惊呼:“好危险!”,先生故作淡定,一板正经地调侃说:“她是登山运动员”。老人家半信半疑地瞄了我一眼,不再说话,我们抓着石缝和藤蔓小心翼翼地攀爬上去。

石头很大,面积比巴岳山天灯石还要宽阔,上面荒草丛生,凹凸不平,有些杂乱,还有人工开采过的痕迹。边缘周围紧贴岩石包裹生长着黄葛树、洋槐和野桃树,桃树上结满了未成熟的毛桃子,虽然还很青涩,不能品尝桃子的滋味,但硕果累累,野花丛丛,倒颇有几分花果山的味道。

伫立巨石顶端极目远眺:天高云淡、山川辽阔。美丽多姿的铜梁城山青水绿、高楼林立,条条宽敞的大道通向四面八方。小北海波光粼粼、曲折蜿蜒,湖畔林木茂盛,水中翠竹倒映。山对面是传媒大学,似乎有朗朗书声隐约传来,一排排整齐的校舍和运动场掩映在绿树和鲜花丛中。

好一派欣欣向荣的景象,真是“欲穷千里目,更上一层楼”啊!

很庆幸,一直引以为豪的家乡铜梁,又增添了一处可供市民参观了解气象历史知识,强身健体和休闲游览的好去处。

不用去远方,在家门前就可以欣赏美丽的风景!

文章作者:刘婉诗

作者系重庆市诗词学会会员、铜梁区作家协会理事

首页

首页 政务公开

政务公开 数字方志库

数字方志库 方志园地

方志园地 重庆历史文化

重庆历史文化 互动交流

互动交流