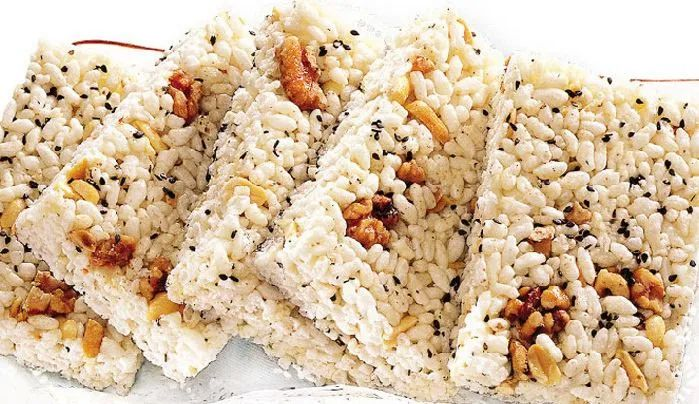

米花糖开水

米花糖开水,是与江津的非遗食品米花糖密不可分的。米花糖,是上等糯米加精炼猪油、鲜玫瑰花、芝麻等原料,经过严格的生产流程而成型的。现在已经是非物质文化遗产了。米花糖开水,就是用鲜开水冲制米花糖,大方点的主人家还煮一两个鲜鸡蛋加进去,用筷子在油罐里夹一小坨猪油化开,显得礼数周到。那米花糖开水,又香又甜还有油珠珠儿,安逸,更是小时候娃儿馋嘴的最爱。

那天,请来的盖瓦匠搭上木制梯子,爬上我家低矮的平房屋顶上,将昨夜下偏东雨冲垮冲毁的破碎老瓦拣开,换上新瓦,再在瓦沟的适当位置加一二匹亮瓦,顷刻间黑瓮瓮的陋室有了光线。新拣的瓦盖好,就不再担心一下暴雨外面瓢泼似的,屋里滴水漏雨不断,接雨挡水时连斗笠草帽盆盆罐罐都用上了。母亲很是高兴满意,转身进到灶房,不一会就端来一碗热气腾腾的米花糖开水(烧开的开水里放进半封或整封米花糖)递给盖瓦匠,客气有加地说,“劳烦了,劳烦了,来,喝点开水”。盖瓦匠把黑黢黢的双手搓了又搓,不好意思地直说,“老姐子,咋弄大的礼信哟”。母亲看着盖瓦匠一口气吃完米花糖开水,不知道是对自己还是对盖瓦匠说“哪能亏待下力人哟”。老家的姑爷挑一大挑刚挖的山土红苕,给住在城里的父亲母亲送来。乡下人节俭,舍不得花三角五毛钱的车费,饿起肚皮挑着百十来斤走几十里路进城。走拢河坝街小西门,汗都流干了似的,脚上也磨起了血泡。母亲心疼老家姑爷,埋怨道“咋不赶车呢?担这一挑红苕,好累嘛”。埋怨归埋怨,母亲折进灶房,窸窸窣窣地不消一刻钟,给姑爷端来米花糖开水,还加了两个白生生的鸡蛋,“快喝点开水,热烘哈热烘哈。我马上弄晌午饭吃。姑爷肚皮饿了,就克服一哈儿”。姑爷确实饿了,一眨眼工夫,把米花糖开水吃了个碗底朝天。

与我家相隔不到三十米的居民小组长况嬢嬢是个热心人,左邻右舍谁有困难找到她,绝对是从头帮到尾。那年,哥哥初中辍学,母亲托她给哥哥找个“打零工”的差事,免得去社会上游荡瞎混。况嬢嬢四处打听,好不容易在老县城沙石队给哥哥谋了个拉河沙的体力活。母亲感激万分,请况嬢嬢来家里坐坐,一个比姑爷吃的碗还大的土碗,盛满米花糖开水外加好几个土鸡蛋,恭恭敬敬递在况嬢嬢面前,拉着况嬢嬢的手,说了一大堆感谢的话,眼睛水在眼眶里打旋旋儿。末了,用菜篮子给况嬢嬢装了一篮子新鲜红苕,块把两块钱的礼信,就算是邻里街坊间的心意表达。这些,就是小时候我对“米花糖开水”的美好记忆。米花糖开水,不同于炒米糖开水,两者又似乎很相像。那个年代,老县城里的市井人家里,一般都有个瓦罐或瓦坛,存储些沙炒花生、沙炒胡豆、冬瓜仁、爆米花、水果杂糖等,来人来客就抓点出来摆盘招待客人,显得主人家厚道实在。在我居住的老县城有“三宝”——老白干、米花糖、广柑。于是乎,米花糖就是县城老百姓最熟悉的“家什”了,购买也方便,不像买肉买布那样需要票券。不过在那时,米花糖也不是想吃就随便吃的,要逢年过节才能尽情这份“香香嘴”的。米花糖开水是令我垂涎欲滴的美味。但,明明有米花糖和鸡蛋,为啥母亲只说请喝开水呢?后来父亲告诉我,老县城的人很淳朴,相互之间是很有礼貌懂得礼节的。一碗米花糖开水很廉价,但主人与客人之间的那份尊重是无价的。主人家不会扯旗放炮说“吃米花糖哟,吃鸡蛋哟”,而说“请喝点开水”,实则是主人家不居高临下,待客如亲。而客人在端到米花糖开水时,听见一句“请喝点开水”,内心里是把主人家的地位捧得很高的。就像在老家农村过年一样,明明一大碗红萝卜炒回锅肉,主人家会客气客套地说,来来来,拈点蒜苗吃哟。我恍兮忽兮地对父亲“哦”了一声,听得似懂非懂的。1980年,我还不到十八岁,通过招工考试进入了森工企业。上班第一天,母亲起了个大早,为我煮了一大碗米花糖开水,还有好几个荷包蛋呢。父亲则在老桌子上方坐定,拿出小干部小领导的派头,像是给我上有了工作的第一课似的,说了今后要多吃苦,又说以后要勤苦耐劳。边说边给我的碗里又加上整封米花糖,吃得我饱嗝连天,屁颠屁颠上班去了。一碗米花糖开水,甜香甜香地开启了我人生的新起点。

如今,米花糖开水虽然可以分分秒秒就吃得到。但,那些年的米花糖开水,却别有一番滋味在心头……

文章作者

黎强,中国音乐文学学会理事,中国音乐著作权协会会员,重庆市音乐文学学会原理事,重庆市作家协会会员,重庆市金融作家协会会员,已在全国各类报刊网络发表散文、诗歌、随笔、歌词作品1500余首(篇),获奖无数。著有歌词集《爱在心底流淌》、《爱的音符生动点缀》。代表作《老家在中国》曾在中央电视台音乐频道播出,美国北美电视台播出之后在华人中引起广泛好评。近年来,相继创作出《中国故事》、《美丽中国》、《腊月》、《向你靠拢》、《中国,我的永远爱》、《我的名字叫七一》、《红军党员》等歌曲广泛传唱。

首页

首页 政务公开

政务公开 数字方志库

数字方志库 方志园地

方志园地 重庆历史文化

重庆历史文化 互动交流

互动交流