南川区神童镇镇名探源

目光接触到“神童镇”的那一刹那,我就被吸引住了,还有以神童命名的地名?这背后一定有故事。于是,我决定来一次地名索源。

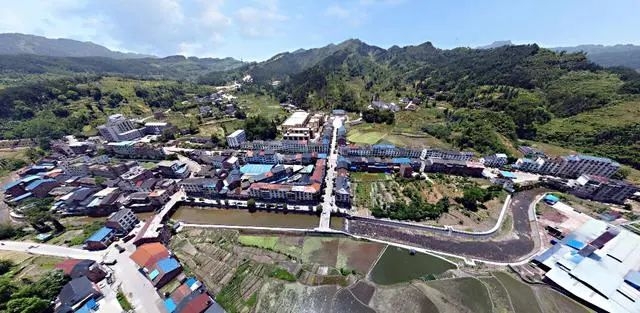

神童镇全貌(作者选自互联网)

神童镇,隶属于重庆市南川区,地处南川西部,东与兴隆镇相邻,南与南平镇接壤,西与綦江区隆盛镇、巴南区石滩镇毗邻,北与巴南区石龙镇相交,全镇位于綦江、巴南、南川三区交界处,故有一镇连三区之说。距南川区人民政府驻地17公里,区域总面积39.16平方公里。神童镇下辖2个社区、3个行政村,镇人民政府驻神童坝。

神童镇在南川区内位置图

现在流行的资料都说:1940年,神童镇境域设神童乡。好像它没有以前似的。有吗?最终查到光绪二年(1876年)《南川县志》,疆域中有西南“四十里,神童坝”句,并说属“丰五里”,[1]前人有说,明朝建场,也有说清朝建场,名曰清河场,现在看来,“神童”一名至少起源于光绪二年。民国二十五年版《南川县志》有较详细的介绍:“西路六十里,距兴隆西三十里路,孝子河上流,东岸逾河即巴县界。乾隆年间建。相传建场时苦无井,用道家术,童子降神,以剑插地,按插处掘之果得,故名。属观桥乡,近隶西二区。铺户六十余家,二五八赶集,交易白布、毛尖茶、方连纸。”[2]

民国《南川县志》介绍神童坝的局部

关于神童坝一名的得名原因,堪称众说纷纭,仔细梳理一下后,有如下几种:

一、剑插之处掘出水

此说,最简单的说法是:神童坝,“乾隆年间建。相传建场时苦无井,用道家术,童子降神,以剑插地,按插处掘之果得,故名。”[3]这是目前流传最广的说法,互联网上几乎都是这种说法。

此说,也有较复杂的说法,比如下面这一则:“相传,在明朝时候,水淙溪(今孝子河)沿岸遭受了特大的旱灾,当时地方上有人以做会求雨为名,用一个十二岁的儿童在河边设坛求雨。祭坛设起后,童子用一宝剑插在河边一空地上,回首便说宝剑之地有水。于是,乡民们在宝剑之地挖泉找水,结果当真在河岸上挖出一口清泉。人们将泉水引出浇灌了沿河一带的庄稼,保住了当年的丰收。事后人们便议论那儿童是上界下凡的神仙童子,人们就在河边建起场镇,并起名叫神童坝。”[4]

上一则与后一则的区别在于,上一则说的是人间孩子通神术,下一则是神仙童子下凡拯救百姓。

二、绝对中秋八月中

神童镇是一个盛产传说的地方,当地喜欢用传说来解读地名。请看:

一年,京城开科取士,一外地进京赶考的书生路过清河场(今神龙坝)时想住宿,结果旅店客满,书生好说歹说,店主才拿出一间空房给他。店主对书生说:“这间房晚上有点闹,平时没拿给客人住,你注意点便是了。”书生觉得能住进来已经很不错了,闹就闹点吧。晚间,书生攻书有点晚,十分疲倦,于是倒床便睡。书生刚一上床,油灯不吹自灭,黑暗中,一个男人在吟诗:“中秋八月中”。起初,倒也没什么,老是反复这一句,就让人生厌了。书生多听几遍后,就觉得此人是在寻对——写对子寻找另一半,好像是才气不够,想不出来,于是结合情景,朗声答道:“半夜三更半”。只听得一声长叹“唉——”,此后再无响声,书生睡了个好觉。第二天,书生才从老板口里得知,原来三年前,一个十二岁的神童进京赶考,考得很好,就有几分骄傲,考官看不惯,就随口出了个对子让他答,出对是“中秋八月中”。这孩子虽然聪明,但毕竟是个孩子,听到这么一个刁钻的对子——第一字与第五字是同一个字,并且,中秋节巧妙地被包含在八月的中间,也就是前后一字必须同,中间包含的内容还必须合理,结果这孩童答不出来。回到清河场,他就在客栈的屋子里反复吟诵那个对子,想对上,结果把自己怄死了也没对上,所以每晚都在对对子。书生的回答,让那孩童知道对上了,于是冤魂便走了。书生入京考试,结果中了状元。新科状元后来巡视八方,跨过清河场,感恩于这家小店让自己成了神童,再说先前去世那个书生也是神童呀,于是将这个小镇命名为神童镇。[5]

这个故事很长,并且也曲折,为了节约篇幅,我只说了一个梗概。这个故事说的也是人间的神童。

三、七岁孩童中状元

《神童坝来历之说》讲了几个关于神童坝得名的传说,其中一个是《七岁孩童中状元》,故事说,相传很久以前,神童乡是一个无名之地,当地有一个七岁孩儿随父上京赴考。当届考官出的考题是:用二寸长、二指宽的一张纸,在卷内要作一万字的文章,文章的内容、题材、体裁都不固定,要固定的是写一万字,考题公布之后,应考者个个目瞪口呆。只见这个孩儿不慌不忙地答卷。只一会儿,这孩儿就交差了。主考官开卷一阅,只见卷内写着:“一而十,十而百,百而千,千而万。”主考官阅后不觉一惊,立即将试卷上呈皇上御览。第二天,皇上召童入宫面试。童子进得皇宫还未纳礼,万岁爷就随口说道:“南川县神童七岁”。童子并未忙于上礼,立即对答道:“北京城天子万年。”就这样,在金銮殿上皇上御笔钦点这孩儿为本届新科状元。这孩儿夺魁后,回乡扫墓,路上染疾,不幸病故。随行卫队立即上奏朝廷,皇上降旨将新科状元送回故土安葬,并将他的出生之地命名叫“神童坝”。当时,在新科状元墓前还修有一个亭阁,取名“状元阁”,朝廷还派人看守了墓地三年。这就是神童坝得名的传说。[6]

神童坝因神童而得名,可谓顺理成章。当然,这个传说的思维也是典型的民间传说的思维,一切变得都那么简单而神奇。在《金佛山神话传说故事集》一书中也有一个类似《七岁孩童中状元》的传说,这个叫《神童的传说》的传说,可视作前者的变体,只是更细致、更长、情节也更曲折。[7]或许是经过文人加了工的。

四、神童坝对仙女洞

以前的人讲究风水、相信风水,所以就有人从风水的角度说神童坝的由来。

听人说,神童坝的前身在现在的下桥方向,原名清河场。旧社会选址建场镇,或者场镇不兴旺,地方上的头面人物都要请风水先生来看。清河场建场多年,一直都不兴旺,于是,甲长就请风水先生来看。风水先生看了后说,清河场太敞了,不能藏风闭气。于是甲长就请风水先生选个新址,同行的头面人物也都同意。于是,风水先生就选定了今天神童坝这个场址,风水先生说,换了场址也该换一个场名,大家都同意。风水先生思考了一会儿,就说叫“神童坝”吧!原来呀,河对岸有个地名叫“仙女洞”,气场大得很,新场的地名若是取得不好,不能对抗对面的气场,就要受欺侮,并且不能很好发展。于是取名叫神童坝,这样就可以和仙女洞匹配,彼此会和谐共生,共同兴旺。结果大家都同意了。明代初期,新场初具规模。[8]

五、我的见解

分析了神童坝的四个得名原因,我比较倾向于第一个说法“剑插之处掘出水”,是得名的真正原因,只是,他们的描写,我不敢苟同。

请孩子来找水,与请孩子祈雨、请孩子捉鬼……这些都是当地常有的民俗活动,明清两朝非常流行。我们具体说,就是村民需要帮助的时候,就请法师(巫师),然后,法师请孩子来帮他作法,当地统称叫“降童子”。所谓降童子,是法师在活动现场任意找一个十一二岁的儿童,代替法师去作法。这样肯定会更让群众相信神的存在。活动开始,儿童犹如神灵附体,完全不像平常,而是像个真的神。找水活动开始,儿童开始作法,叽叽咕咕念一阵咒语,然后指出某处有水,大伙一挖,果然有水。因为某一年水淙溪(今孝子河)断流,别说庄稼要干死子,人畜都要渴死了,这次降童子果然找到水,影响特别大,因而大家都称赞这个童子很神(有神一般的能力)、是神童,神童镇因此得名。其实,互联网上就有类似说法,“地名由来:神童镇因相传清初大旱,当地人‘降童子’求雨,一名十岁孩童用宝剑在河边挖出清泉一口,从此人们得泉水灌溉,该孩童被誉为神童,故此得名。”[9]

降童子的童子,有时也会是成年男子;作法前“童子”要喝神水,要聆听法师的咒语,有的还要被法师的鼓槌敲头,……以致达到疯狂的状态。[10]不同地域,其形式不尽相同。关于降童子活动,有人说是侗族的,也有人说是苗族的,也有人说是道教的,我觉得要理清源流太难,大致地说,就是湘鄂渝黔交汇地的民俗活动 。吴国瑜与刘剑等所写文章对降童子有较详细的描述,可以一阅。[11]

【参考文献】

[1] 黄际飞《南川县志》卷一,宾北楚馆刻印,清光绪二年出版,国家图书馆索取号:地280.231/39,第10页。

[2] 柳琅声《南川县志》卷2-3,首都明明印刷局承印,1936年,第22-23页。

[3] 柳琅声《南川县志》卷2-3,首都明明印刷局承印,1936年,第22-23页。

[4] 向荣礼、陈定全《神童坝来历之说》,选自《凤江之声·特集·民俗风情》第21期,自印,2013年,第31页。

[5] 向荣礼、陈定全《神童坝来历之说》,选自《凤江之声•特集•民俗风情》第21期,自印,2013年,第30-31页。

[6] 向荣礼、陈定全《神童坝来历之说》,选自《凤江之声•特集•民俗风情》第21期,自印,2013年,第30页。

[7] 周芳菲《神童的传说》,金佛山归望文学社编《金佛山神话传说故事集》,自印,2018年,第163页。

[8] 向荣礼、陈定全《神童坝来历之说》,选自《凤江之声•特集•民俗风情》第21期,自印,2013年,第31页。

[9]<重庆市南川区神童镇>介绍(http://www.tcmap.com.cn/chongqing/nanchuan_shentongzhen.html)

[10] 舜达《旧时湖坊的巫师活动》,选自政协江西省铅山县委员会《铅山文史资料》第十辑《湖坊镇专辑》,1999年,第97页。

[11] a、吴国瑜著《傩的解析》,中国戏剧出版社,2011年,第161页;b、刘剑等《九龙洞风景区民风民俗》,华中科技大学出版社,2019年,第128页。

文章作者:姜孝德

作者单位:重庆市江北区文化馆(退休)

首页

首页 政务公开

政务公开 数字方志库

数字方志库 方志园地

方志园地 重庆历史文化

重庆历史文化 互动交流

互动交流