飞雪岩

飞雪岩位于重庆市沙坪坝区土主镇,自南宋时期起就是巴渝地区一大自然、人文名景。南宋状元、巴县人冯时行,明代名臣、巴县人詹朝用、王应熊,清代翰林、巴县人李为栋,近代文化名人郭沫若、田汉、朱偰等都曾留迹于此。

飞雪岩题刻

梁滩河行到此处,河床突然斩切地断折,上下层河床相差十余米,河水坠落,形成瀑布。瀑布下有一座深潭,右岩石壁有石刻及造像。左壁下有一天然岩洞,高约10米,宽约20米,古称“栖真洞”。上层河床有一石坑,古称“九曲池”,又称流杯池,岸边曾建有九层阁楼。

清代李为栋所作《飞雪岩赋》称“相传太白、东坡皆题诗岩间”,但至今未见其他文字和实物证据,李白、苏东坡题词岩间的故事恐怕只能当作传说。关于飞雪岩的确切记载出现于南宋。宋高宗绍兴十年至二十七年(1141—1159年)间,冯时行因不附秦桧和议被罢官归乡。一天,他与本地友人李沂、毛安节等游历至此处,“见其形势凛然,故更其名飞雪岩”,飞雪岩因此得名,原名为何已不可考。南宋淳熙八年(1181年),李沂将冯时行游历飞雪岩所作游记刊刻于飞雪岩右岩石壁上,飞雪岩成为一处自然与人文相结合的景观。南宋淳祐十一年(1251年)何东叔、季和、侯彦正等乡宦游历飞雪岩,又作游记刊于岩壁之上。何东叔游记中有“岁淳祐辛亥,太平有象,民物熙然”等句,呈现了当时巴县西部社会、经济繁荣发展的状况。

到了明代,巴县名士巡按詹朝用、大学士王应熊也曾于飞雪岩游览,传言他们又写有游记,刊于石壁。但石壁上未见其题识,传言真伪已难于考证。至于清代,乾隆元年进士、巴县人李为栋曾于岩边书院执教,对飞雪崖极为心醉,作《飞雪岩赋》以颂飞雪岩壮美的景色,称其“一泓鼎沸,泉涓涓而下流,珠颗颗而上激,气拂欎以萧疏,雾迷离而嘘嶖”。乾隆五年(1740年),李为栋的学生们将《飞雪岩赋》刊刻于飞雪岩崖壁之上,增添了飞雪岩的人文气息。

抗战时期,寓居于赖家桥的郭沫若曾多次邀约各界名人游览飞雪岩,并著有《飞雪岩》一文,对飞雪岩历史进行考证,对岩壁所刊的两篇南宋题刻作了点校,并认为“两则南宋题壁,颇可宝贵”。对飞雪岩的自然之美,郭沫若感叹道“飞沫四溅,惊雷远震”。著名经济学家、史学家、游记作家朱偰,抗战时期游览飞雪岩以后,著有《梁滩河大瀑布纪游》一篇,称“石涧断截,河水陡泻数十丈,望若飞雪”,对飞雪岩的雄壮姿态也是赞叹不绝。田汉受友人之邀游览飞雪岩,初一见到瀑布便高歌欢笑,兴致勃勃地脱去鞋袜,下水游玩。游览结束后,田汉余兴未消,写作对联一副——云雪可以濯我足,松竹争来贡其姿,送予友人。

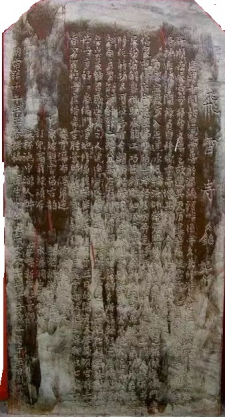

飞雪岩旁飞雪寺中的古碑

《淳熙八年正月二十七日题刻》

里中民毛安节,李沂,冉星□,□舒史,丁东耶,同游者何肃,异其形势凛然,故更其名飞雪岩,□□□□而不可得。岩涵数百尺,飞溅□□,□识岁月,可谓阙无。因是沂□欲□□□滩之曲水流觞,前人之好事者□□□游之,后人不忘再世之旧,相□□□高宿石英,市乡之俊彦,皆先□交云。后人林相钱送于栖真洞,回州,以西南夷侵边故也。冯缙碎父自霜台移节西□。

淳熙八年正月二十七日录

李沂欲相大书□□□而沂深刻之,亦可谓好事也。

《淳祐十一年题刻》

飞雪岩自二冯后未有名胜之游。蜀难以来,罕修禊事之典。大帅余公镇蜀之九年,岁淳祐辛亥,太平有象,民物熙然。灯前三日,何东叔、季和、侯彦正,会亲朋,集少长两游其下,酒酣笔纵,磨岩大书,以识岁月,时何明甫、原履、君惠、老□正□杰,侯安道,征官鱼梁刘智叔,酒官古汾河君玉,同游。何祥麟时老,侯坤文侍行。

注:□代表不可识别文字

文章作者:吴展渊

作者单位:沙坪坝区委党史研究室(地方志编纂中心)

首页

首页 政务公开

政务公开 数字方志库

数字方志库 方志园地

方志园地 重庆历史文化

重庆历史文化 互动交流

互动交流