重庆屠宰业史话

巴渝先民很早就知道饲养家禽家畜,开始享受高蛋白高脂肪。据清代道光年间《重庆府志》《夔州府志》记载,明清时期巴渝地区的养殖业已能提供猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅,逢年过节“打牙祭”,把吃肉称之为“吃嘎嘎”。

小席棚中大买卖

在巴渝先民的肉食品中,吃得最多是猪肉。吃肉容易,杀猪却一点都不容易,于是杀猪演变成一个专业领域。在农村,一般都有专门宰猪的师傅,村民要杀猪的时候,都会请他们来帮忙。早在汉代,随着农业、畜牧业的发展,屠宰及加工业也随之兴起。从隋唐至清末,屠宰及肉类加工业发展很快,宰商、贩商不断增多。民国初期,因水运而兴的重庆已迈入现代城市格局,市民逾20万以上,对肉类的需求日益增加。巴县、璧山、荣昌、大足等县不时有生猪运来,尤以荣昌数量最大,其他县也不断输送家禽来。

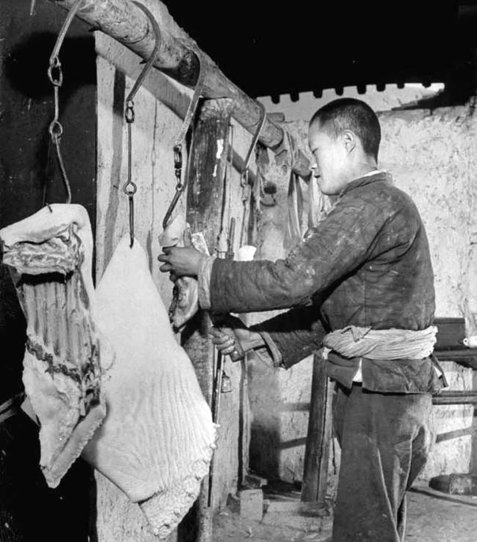

旧时代肉食少,顾客割一小块肉,围观者垂涎三尺

在没有建成自来水厂前,本埠屠宰场分布在长江、嘉陵江边,既便于卸货,也便于清洗。早年屠宰场设备简陋,在竹棚、席棚内放一两个木制宽板凳,架几口大锅烧开水,备几只箩筐用于盛放分割的肉块,便可以运作。麻烦的是汛期涨水,有时半夜三更要搬迁,一应家什器皿都要搬到坡上去,退潮后又弄回来。那时老市民鄙薄内脏,说是“下水”,故尔牛肚猪肚、牛肝猪肝、猪腰猪头的售价比肉低。

猪肉批发市场在石灰市,不少零售商就近开店,街道两边肉店打堆。据资料记载,1945年市区旺月每天宰猪500头左右,淡月每天300头左右,全年约13万头左右。没有冷藏库,现宰现卖。没有国营肉店,都是肉贩自营,以一开间的肉铺子居多。新鲜肉上午贵,过午逐渐降价,到傍晚收市时肉价最低,当然好部位的肉都卖完了,没得挑选,但贫民此时去割肉划算。

巴渝农村养牛历史悠久,一般却只用于耕作和劳役,没有专供食用的菜牛,须依靠收购贵州的菜牛、附近县区的老弱病残牛。为保证肉质鲜美,须就近屠宰,南纪门被选中作集中屠牛之地。从贵州和附近农村收购的菜牛,提前用木船载运过江,集中到南纪门河街关一夜。次日清晨宰牛,利用江水清洗,分割部位应市。

全城火锅店的伙计,天不亮就要到河街采买食材,其中尤以牛肚最为抢手,抢货纠纷时有发生。河街边的牛杂汤锅便宜得很,帽儿头干饭一大碗,办采买的伙计都在这里吃早饭。

城内原有一处清真宰牛场,只对回民供应牛肉。以后本埠宰商、贩商增多,牛肉大量上市,到1949年有屠牛商16家、牛肉贩商165家。

张飞旗下来抱团

隋唐时期,重庆就有屠商自发组织。由于张飞早年以杀猪为业,忠勇双全,屠宰业就将张飞奉为屠宰业鼻祖。每年农历八月廿三,屠商都要聚会一堂祭祀张飞,称为“张爷会”,是日必排盛宴,雇请戏班子演唱三国戏。

传统屠宰业奉张飞为祖师

1910年,重庆屠商会改组成立“庆永会”。l935年成立重庆市屠商业同业公会,有会员2000多家,宰商约40家。l943年成立重庆市屠宰股份公司,其中公股30%、私股70%,由社会局管理,同业公会会员可优先入股。同年10月公股退出,更名屠宰股份有限公司。到l945年,同业公会有会员、农商l600余家、宰商43家。

民国年间,屠宰业茶馆设在张飞庙,即原中华路第二实验小学内。这家茶馆是屠商日常议事之地。据文史老人讲,张飞庙有正殿,有偏殿,回廊抱厦的正殿大门上,悬挂一块“万古流芳”匾额。廊柱上有一副楹联:“雄赳赳吓碎老曹肝胆,眼睁睁看定汉室江山。”正殿塑有张飞像,黑脸怒目,双手叉腰。左侧设有红边黄色牙旗四面:大汉干城、熊虎之将、万人敌、桓侯。右侧用木架装入一柄生铁铸造的丈八蛇矛。张飞庙偏殿后来改为国民小学,有调皮学生偷偷去取蛇矛,哪里取得出来?重得很。

每天一早,各家管事齐聚张飞庙茶馆,当天怎样分配生猪、怎样定价、怎样分担附加的教育费等杂税,喝茶时大家要讲清楚,免得扯皮。遇有纠纷,大家协商调解。

从业人员手艺巧

操刀师傅俗称“杀猪匠”,其实也杀牛,有技术,手艺高。操刀师傅的标准装备,是自备一条皮围裙,开工前系上。功用不同的刀具一套,外加磨刀石。各自的刀具概不外借,不准外人使用,怕沾晦气。他们大多集中在大阳沟、正阳街一带待雇用。雇主来说好数量、报酬,他们便跟着走。

民国年间的肉贩

操刀师傅的特点是快、准、狠,善于找准牛、猪的心脏,一出刀必然见红。《庄子·养生主》写道:“手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦,砉然向然,奏刀騞然,莫不中音。”这就是语文课本中《庖丁解牛》的故事。传说明太祖朱元璋曾为屠宰业师傅写下一副对联:“双手劈开生死路,一刀斩断是非根。”

大户人家杀年猪,要请师傅上门服务,除给工钱外,还送猪内脏。所以操刀师傅不缺肉吃,甚至吃得过多,容易患心血管疾病。宰杀时现场有人帮忙,牛脚有人代捆,肥猪有人代为按在条凳上。但是师傅杀猪后要在猪脚开口,用嘴将猪儿吹胀,便于去除猪毛,久而久之,肺功能要损伤。加上他们一般都吸烟喝酒,长期处于亚健康。

肉贩也有故事。小肉店不愿雇用伙计,老板亲自站台,其中不乏高人。有一位姓汪的小老板,江湖人称“汪一刀”。顾客要买一斤肉,只见他老兄将切肉刀在磨刀石磨一磨,随手一刀就是一斤,不多不少。有个好事者不信,与汪老板打赌,要割五斤肉,若是刀准,顾客加倍付钱。若是不准,汪老板加倍送肉。有寻找新闻的小报记者路过,愿意做证人。汪老板问那位挑衅者:“先生是否当真?”那人点头道:“君子一言,驷马难追。”汪老板呵呵一笑,手起刀落,割下一块肉扔在案板上。打赌者拎着肉走遍市场的公平秤去约称,分毫不差,只得加倍交款,落荒而去。

芝麻开花节节高

1950年,重庆市合作社联合社成立,开展生猪兼营业务。1953年市联社成立肥猪经营部,有职工l00多人,屠场、加工厂各一个,在市中区主要菜市场设立5个门市部。1954年初,中国食品公司重庆市公司成立,各区先后组成直属商店,后改为区食品公司。

1956年,第一座肉类冷冻库在南溪口建成。l958年,重庆肉类联合加工厂在茄子溪建成投产。此后,全市又新建和改扩建一批肉类加工企业,上万吨的冻猪肉曾调运外地。

国营猪肉肉联厂车间猪肉多多

十一届三中全会后,国家提高生猪收购价,农民养猪积极性高。据重庆市第二商业局统计,到1985年已突破百万大关,主城区收购生猪219万头,销售135万头,屠宰ll4万头。永川以及万、涪、黔地区划归重庆,各区县都拥有了就地屠宰及加工的能力,极大丰富了群众的菜篮子。

随着科学技术进步,各肉联厂加工设备不断更新,普遍采用电光麻电、梯形传动麻电、V型电麻输送机等方法,电击后再宰杀。烫猪机代替了锅灶,机器代替手工剥皮,分割采用往复电锯、圆盘桥式电锯。加工出口产品的肉联厂还安装了洗猪机、产品同步检验装置,达到国际注册的工艺、卫生标准。

屠宰业还为生化制药提供了宝贵原料,重庆生化制药厂和合川生化制药厂利用家畜内脏,提炼和制作中成药的重要原料人工牛黄、治疗糖尿病的胰岛素、治疗组织缺氧休克的细胞色素等品种,疗效较好,受到医疗单位和患者欢迎。

屠宰业人员社会地位提高,不受歧视受尊重,有一副新对联写道:“杀畜生为众生,功德无量;进白刀出红刀,轮回有情。”

如今猪肉敞开供应

二十一世纪以来,重庆国营屠宰及肉类加工业技术装备水平提高,加工量增加,品种增多,产品质量显著提高,迅速发展成为重庆食品工业的第一大行业。私营企业和个体户,也千方百计增加销售量,占据了肉类市场的半边天。岁月多情,山城民众祖祖辈辈梦想多年的敞开肚皮“吃嘎嘎”,终于在改革开放年代成为现实。

文章作者:杨耀健

作者系重庆市政协文史研究会

首页

首页 政务公开

政务公开 数字方志库

数字方志库 方志园地

方志园地 重庆历史文化

重庆历史文化 互动交流

互动交流