【重庆非遗】铜梁木匾工艺

铜梁木匾制作技艺起源于铜梁建县初期的唐代,距今已有一千余年的历史。1985年,在重庆一次文物普查中,文物专家惊喜地发现铜梁县平滩镇的一个粮仓藏有大量古木匾。这座粮仓的仓顶和仓底大多由清代至民国的古木匾建成,数量达400多块。经专家考证,这批古匾为清乾隆十五年(1750年)至民国中期的物品,这是铜梁木匾制作技艺的实物留存。仅这批木匾,就足以说明铜梁木匾制作技艺历史的悠久。

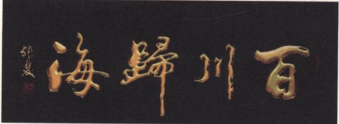

20世纪50年代中期,由于社会思潮影响,铜梁木匾一度被当作“封资修”的载体而冷落于世。一些热心于木匾文化的文化人士,逐渐将其爱好转移。至20世纪80年代,始有少量书画家、广告人与木匠、漆匠合作,制作一点儿零星的招牌类匾额,对传统工艺及其内容形式等方面开始了部分传承。2001年,家住铜梁的著名书法家庹纯双先生,开办了中国西部最大的一家私人书画艺术馆,对铜梁木匾进行潜心研究,并致力于将这一古老的民间传统技艺发扬光大。

铜梁木匾从内容上大体可分为庙宇、功德、祝寿、教泽、教育、功名等。庙宇类匾额有特定的场所和对象,所反映的内容大多是寺庙开光、重大佛事、高僧祝寿等,如“大哉大士”“销我亿劫”“梵刹耆英”。庙宇类匾额一般制作精美,整体镏金,四周还刻有龙、蝙蝠、宝瓶之类的吉祥物图案。功德类的匾额内容包括感谢养育之恩,褒扬见义勇为、仗义疏财等。祝寿类的匾额数量最多,中华民族尊老爱幼的传统美德在铜梁木匾中有充分的反映,如“庆洽萱闱”“鹤算齐眉”“艾发重添”等。铜梁历来重视对后代的教泽,此类木匾的数量也较大,如“福荫家国”“德惠龙门”“萱阁凝辉”等。铜梁历来有重教、兴教的传统,清代有同朝出四个翰林的佳话,教育类匾额呈现了这点,如“世代书香”、翰林吴鸿恩手书的“琼江书院”等。功名类的匾额则反映了科考中举、获取功名的荣耀,如“进士及第”“品冠群英”“初步云呈”等。

其制作工艺可分为木匾的面层做法和牌匾的面层做法两大类。前者的主要工艺是扫青(或扫绿),包括刷底漆、嵌腻子、刷虫胶清漆、填油等:后者的主要工艺是透明涂饰,包括基层处理、刷底漆、嵌批腻子胶、刷水色、刷虫胶清漆、罩面等。木匾的面层做法古今差异不大,只是如木板、漆类等材料随着时代的变迁而有所不同。字体的装饰方法很多,最简单的是涂上色漆(黑漆)。其他的方法有扫青(或扫绿),煤屑字(闪光的无烟煤),贝壳屑字,堆灰字贴金等。扫青(或扫绿)用于铲平字,操作比较简单,只要在凹形字体上涂上色漆,然后撒上青色或绿色粉便成。

字刻好后,笔画上统刷一遍虫胶清漆。用腻子将凹形体各面嵌补平整,干后用小竹片包上砂纸打磨,掸清灰尘。用小毛笔刷1~2遍虫胶清漆,干后轻磨。在漆上面再刷一遍调和漆的工序,称填油。填油用调和漆且都要刷到,冒出字口的油漆要及时擦去。填油应逐步进行。刷好的调和漆稍干,就要将事先准备好的佛青(或洋绿)颜料粉放到80目铜箩筛中,把箩筛置于填油后的字体上方,轻轻摆动箩筛,使颜料粉均匀撒落,黏附于油面上,自然地填满凹体。填油和撒颜料需要逐字进行,要掌握好调和漆的干燥程度,撒颜料粉要做到均匀一致,使粉自然地填实字槽,不可用手指去按捺。

间隔12小时左右,翻转匾、牌,把字体上及四周多余的颜料倒在干净的白纸上,收集起来以备后用。留下的少量浮粉,拿小型干毛笔或底下纹笔掸字面及周围,将浮粉清理干净。扫青、扫绿所使用的颜料跟字的质量有很大关系,以选用遮盖力强、颗粒细腻并带有绒感的佛青或洋绿颜料为佳。

用扫青、扫绿工艺装饰字体,牌匾多采用透明涂饰,要求木材的材质细腻柔软,不易变形,节疤要少,无树脂松油。好的树种有银杏、椴木、柳安等。制作时木材要干,以免以后因干缩产生裂缝和变形。

透明的涂饰干燥快,操作简单,室内用匾、牌多釆用此类装饰工艺。除了透明涂料,也有用半透明的广漆工艺。广漆的光泽度好,而且持久,但其操作程序繁杂,施工周期长,晾干时对放置场地要求高,一般情况下很少采用。

铜梁木匾从数量上看,仅博物馆就收藏了400多件,从时间跨度看,清乾隆十五年(1750年)至今,长达200多年。大多数木匾都是长两米多,宽一米多。以制作工艺分,有素匾和雕刻花边的金匾;以雕刻工艺分,有圆底刻、尖底刻、阳刻、阴刻、浅凿、深雕;以书法分,有楷书、行书、草书、篆书、隶书、魏碑。其中最著名的书家有国民党元老于右任、华岩寺住持宏亮、清翰林吴鸿恩以及军政界名人熊克武、但懋辛、陈达三、张冲等。木匾中有两次用匾。如“眉寿初觞”匾,初刻时间是乾隆五十八年(1793年),清同治八年(1869年)第二次使用时,先在原匾上刮膏灰,再上漆,然后重刻“崇应惠民”,将原本一块寿匾改变成了庙宇类匾。两次用匾相距76年。由此可推断出当时送匾人经济拮据,因陋就简,节约支出。

铜梁木匾具有宝贵的史学价值、极强的艺术感染力、强烈的教化功能,是书、印、雕、色等艺术的集大成者,寄托着人们追求幸福吉祥的美好愿望,具有重要的研究和保护价值。铜梁木匾反映了长达200多年的中国西部地区政治、经济、文化、艺术、民俗民风等,其间所涉时间、空间、人物、事件以及所传达的信息有补史正史之功。对于研究地方史者来说,是十分珍贵的研究资料。

铜梁木匾,特别是祠堂府第、民居屋舍的木匾,大多反映了传统的伦理观念和道德观念,因而具有一定的教育和启迪作用。各种匾额,无论是屋舍的装饰,还是景观的装点,无不表达了人们向往、追求美好生活的意愿,充分表达了我国人民的吉祥愿望、幸福追求、美好观念和欣赏趣味。

铜梁木匾讲求适情应境,文辞精粹。题书时要求高水平的书法艺术,上款下款的书写位置要得当,字的大小要适当。加上材质的选用、雕刻技法和图案的讲究、上漆的工序、镏金的窍门等,铜梁木匾就承载着各时代经济社会发展状况、审美取向和价值尺度等信息。

铜梁木匾流传久远,至民国末年日渐式微。但在20世纪50年代,铜梁县城和安居镇仍有多家铺面以此业为生。其中县城木匾铺面多集中在裱褙街一带。

铜梁木匾清康熙以前的传人大多已不可考,唯有安居吴迎龙为人所记。吴家承祖业做匾,经常应召为安居县衙门(明成化十七年至清康熙元年安居曾置县治)做各式官匾,其后人亦以制作匾额为生,工艺名声远播潼南、遂宁、大足、合川等周边地区。族人吴鸿恩为清同治元年壬戌科进士,后官至翰林,其手书“琼江书院”即由吴迎龙后人制作成大木匾留存至今。所以吴迎龙应为铜梁木匾制作技艺目前可考的第一代传人。民国以后的木匾名士有庹正庭、罗楚才、肖节三、胡师其、庹纯双等。

代表性传承人介绍

庹纯双 男,汉族,1959年生,重庆铜梁县人,重庆市第二批非物质文化遗产项目木匾工艺代表性传承人,重庆庹氏书画艺术馆馆长,木匾制作技艺第四代传承人。全面掌握铜梁木匾的制作技艺,熟悉从书法、选材、磨砂、打底到拓字、雕刻、上漆、镶金各个工艺环节。他保留了传统的技法,但又与时俱进,采用了实木板、腻子、化学漆等材料,并釆用了喷漆、固漆、拋光等技法,使得古老的匾刻焕发了新的光彩,融入当代社会的建筑与装饰之中。2003年,庹氏传统匾额获得重庆市第三届旅游新产品开发大奖赛一等奖;2005年,庹氏传统匾额获重庆市文化艺术奖,同时列入重庆市的主要艺术生产品牌。

张开选 男,汉族,1950年生,重庆铜梁县人,重庆市第二批非物质文化遗产项目木匾工艺代表性传承人。1966年随父亲学习雕刻民间家具及各类传统艺术品,以书画木刻和民间装饰木刻为主(花鸟):刀法娴熟,技术精湛,技艺全面。曾为博物馆、艺术馆、企业等制作匾牌,作品数量上千件。

摘编自:重庆市文化和旅游研究院编非物质文化遗产系列丛书之《竹木工巧》

首页

首页 政务公开

政务公开 数字方志库

数字方志库 方志园地

方志园地 重庆历史文化

重庆历史文化 互动交流

互动交流