盛开在重庆的抗战戏剧花

抗战时期,为加强文化界统一战线工作,中共中央南方局成立了文化工作委员会,1940年后,改称南方局文化组,南方局书记周恩来兼任组长。1940年9月,中共中央发出《关于发展文化运动的指示》,明确要求发展国统区的抗日文化运动。如何贯彻中共中央的指示精神呢?

南方局认真分析了当前的实际情况,重庆成为中国战时首都后,中华全国文艺界抗敌协会等文化界统一战线组织相继内迁,一批来到重庆的上海左翼戏剧家联盟的戏剧工作者也提出了“要干、要演戏”的呼声,重庆一时成为文化精英荟萃之地。南方局决定紧紧依靠文化界中的共产党员和进步力量,团结爱国知识分子,在国统区开展轰轰烈烈的抗日文化运动。

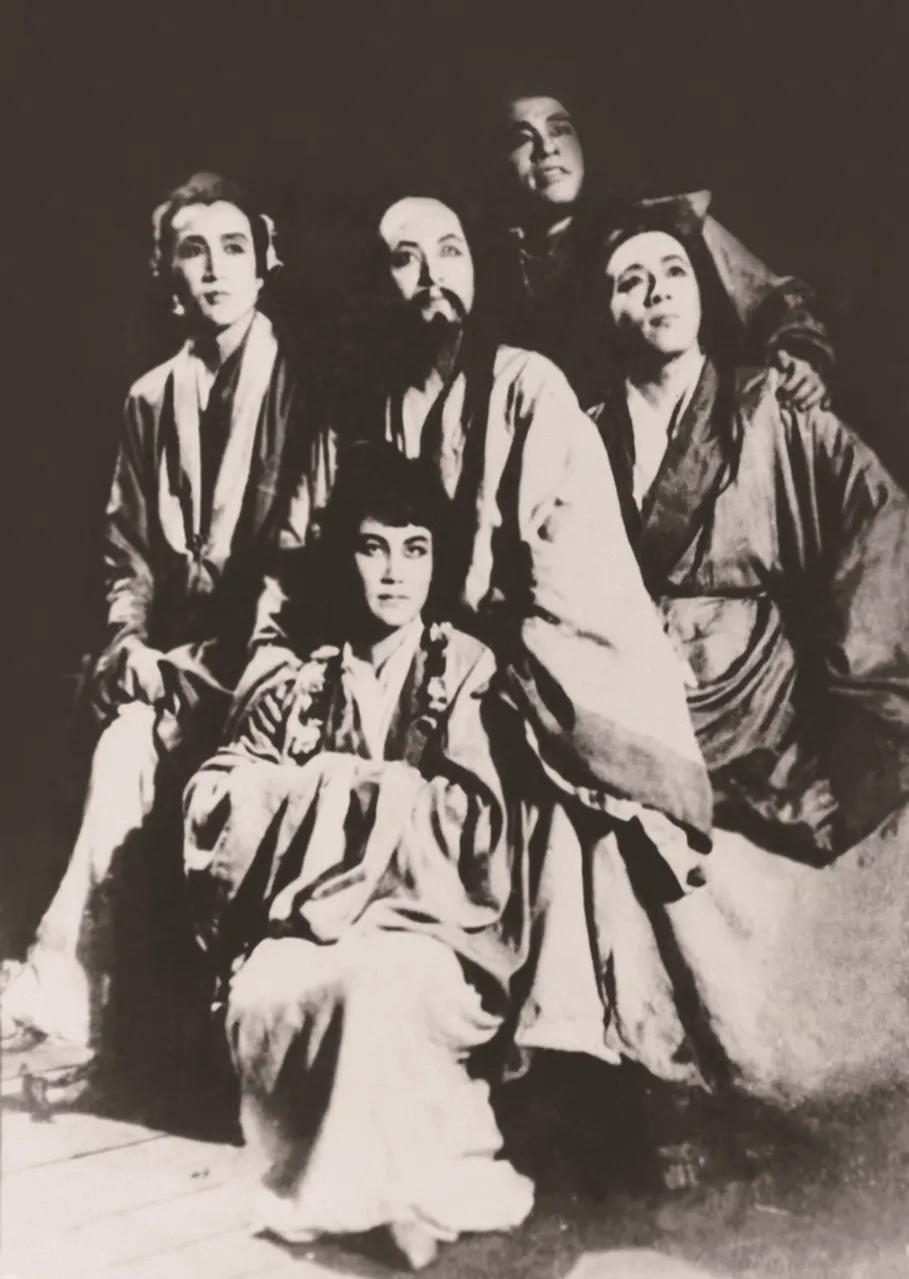

话剧《屈原》剧照

周恩来在南方局文化组会议上提出:“我们必须想个办法,在重庆这个城市中,冲破国民党的严禁和封锁。我看在诸多文艺形式中,话剧比较易于结合现实斗争,能直接和群众交流,而且观众又多是年轻人,影响比较大,可以从这方面考虑。”中共中央南方局当时是秘密机关,依托八路军驻重庆办事处开展工作。作为南方局书记的周恩来,大家都知道他是中共代表,公开身份是国民政府军事委员会政治部副部长。

1941年10月上旬的一天,周恩来到天官府郭沫若家。郭沫若是知名作家,时任国民政府军事委员会政治部第三厅厅长。周恩来提出由文艺界出面,庆祝郭沫若50岁生日和创作25周年。郭沫若听后连忙推辞,周恩来解释道,这不是单纯地给你祝寿,这是一场意义重大的政治斗争、文化斗争,当前国民政府不允许举行公开的群众集会,我们用祝寿的办法,演出进步话剧,可以发动一切民主进步的力量,冲破敌人在文化上的法西斯统治。经过紧张的筹备工作,11月20日重庆抗建堂上演了郭沫若创作的历史剧《棠棣之花》,作为祝寿活动的演出之一。该戏借歌颂聂莹、聂政姐弟不畏强暴,壮烈牺牲的精神,宣传反对分裂,团结抗战,抨击蒋介石发动“皖南事变”,同室操戈,“围剿”江南北移的新四军的罪行,激起了观众的强烈共鸣。《棠棣之花》话剧深受各界群众的喜爱,连云南、贵州的观众也不辞路途辛苦,远赴重庆观戏。该剧在抗建堂连演24场,取得了破纪录的成绩。剧中“我们从春望到秋,从秋望到夏,望到海枯石烂了,爱人呀,你回不回来呀?”优美、哀伤的歌声,风靡山城重庆。《棠棣之花》演出的成功,使郭沫若倍受鼓舞,迸发出了前所未有的创作热情,在以后的18个月里接连写出了《屈原》《虎符》《高渐离》《孔雀胆》《南冠草》等五部大型历史剧。

此后,为庆祝郭沫若寿诞又演出了由阳翰笙创作的话剧《天国春秋》,该剧以反抗清朝的农民武装起义领导人之一的韦昌辉,挑起太平天国运动内讧的史实为主线展开,呼吁团结一心、共同抗敌,来痛斥国民党顽固派破坏抗日民族统一战线的罪行。演出中,剧中人物洪宣娇发出了“大敌当前,我们不该自相残杀”的呼声,每当演出到此,剧场都会响起热烈的掌声。《棠棣之花》《天国春秋》的演出,犹如在黑暗中发出的呐喊,激励着广大观众和戏剧工作者坚持抗战到底的爱国热情。

接着《面子问题》《钦差大臣》《重庆24小时》等新剧目不断推出。1942年1月,郭沫若以他炽烈的创作热情和丰厚的历史知识,仅用10天时间就写出了话剧《屈原》。借《屈原》之口来控诉国民党顽固派消极抗日,积极反共,对内实行独裁统治的罪行。《屈原》 演出前的1941年底,爆发了太平洋战争。话剧演出时,剧中“爆炸了吧”,“你们滚下云头来,我们要把你们烧毁!烧毁!烧毁”的呐喊,就像一阵阵强烈的口号声,呼唤着大家振作起来,团结抗战,把侵略者赶出中国去。

从1941年为郭沫若祝寿演出,到1945年整个雾季艺术节期间,在重庆演出《屈原》《天国春秋》《棠棣之花》等进步话剧一百多部,开创了中国文化戏剧的黄金时代,使以“抗战、团结、民主”为旗帜的抗战进步文化成为大后方文化的主流,大大增强了党在知识分子中的向心力和凝聚力,造就和扩大了爱国进步文化大军,为新中国的文化事业团结和储备了大量优秀人才。

摘编自:中共重庆市渝中区委宣传部、中共重庆市渝中区委党史研究室编《渝中红色故事》

首页

首页 政务公开

政务公开 数字方志库

数字方志库 方志园地

方志园地 重庆历史文化

重庆历史文化 互动交流

互动交流