打小梦想之城

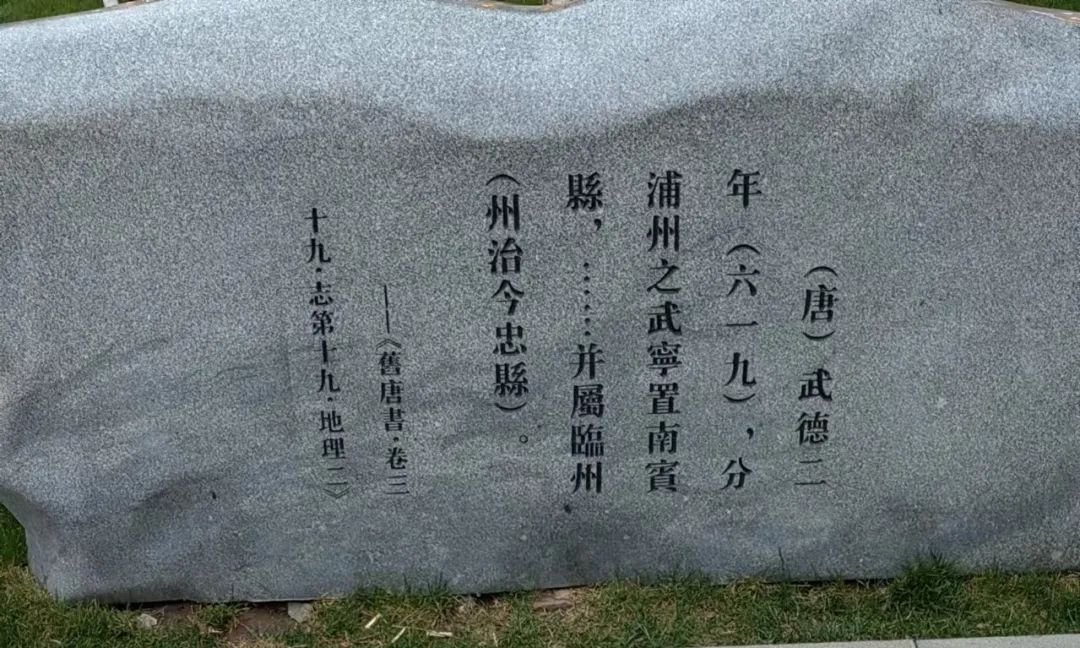

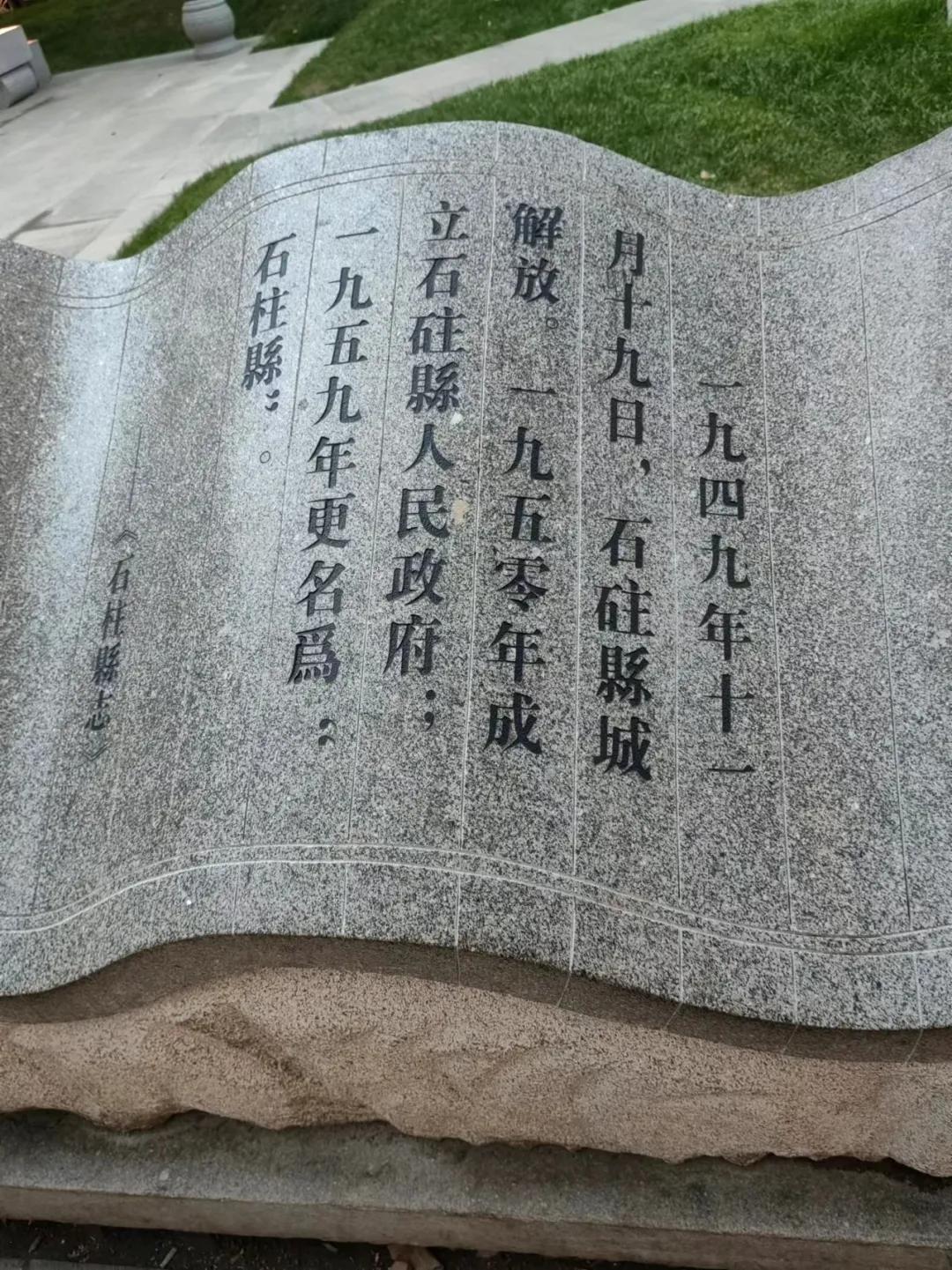

我的家乡石柱县,迄今已有1400多年的建置历史。《石柱县志》载:唐武德二年(619年),分浦州之武宁县(治今万县武陵镇)西界地置南宾县(今石柱县),隶临州(今忠县),为石柱建县之始。“石柱”过去为“石砫”,1959年,国务院批准“石砫县”改为“石柱县”。

作者拍摄

作者拍摄

于大山里长大的我,“石柱”这两个字,是在我小学毕业时才第一次听说的。从那年开始,过去的“升学推荐”被取消,乡下的孩子也可以报考石柱最好的中学——石柱中学了。而且,石柱当时还有一所毕业就能分配工作的中等师范学校。从此,“石柱”便成了我小小心灵大大的向往,也成了我以后人生标签中最亲近的字眼。

记得中考那年,我去县城参加体检,正遇南宾大桥被百年不遇的洪水冲毁,要知道,这可是县城通往高镇、西沱、临溪等方向的唯一桥梁通道。进城交通被切断,只好临时搭建起木板桥过河。那时,我的个子矮小,过河时还得脱掉鞋子、裤子,在指挥过河的勇者的帮助下,一会儿涉水踩泥泞,一会儿蹲腿爬木板,泥浆糊满了我的全身,简直就像似个泥人。如今想起来,还蛮开心的。

如此过河的日子将近两年,就在我进入石柱师范学习的第二年五月一日,“一桥飞架南北”,崭新的双车道、两人行道的南宾大桥又正式竣工通车,锣鼓声、鞭炮声、欢呼声,声声响彻云霄。而今,四十余年过去了,三面环绕县城的龙河河面上,已先后建起了双庆大桥、隔桥坝玻璃廊桥、关门岩大桥、玉带河大桥、旗山风雨廊桥等十几座材质各异、造型美观的大桥,并且还在龙河沿岸打造了环境舒适的宾河公园,极大地方便了市民的出行、娱乐、锻炼和游玩。

那时的石柱师范学校,是建在县城边儿一个孤零零的小山包上的,办公室、寝室都是低矮破旧的土墙房。学校前面是用条石砌成的共有百余台阶的“百步梯”,连接着进城那条坑坑洼洼、稀泥烂凼的石头片块路;后面是一大片水田、山地,寝室旁边一条羊场小道,弯弯曲曲地通向我们洗衣、洗澡的牛石嵌河。时过境迁,如今的小山包已居县城中心地带,周围的高楼大厦鳞次栉比,当年的石柱师范学校也早已脱胎换骨。

记得刚成立石柱土家族自治县那年的环城比赛,女运动员们跑的是小环城,男运动员们跑的是大环城。所谓的小环城就是县城的新开路、正街、老街三条街道环绕玉带河围成的小三角形的周长;大环城则是新开路、正街、下街和当时还很荒凉的桥头场、南宾街几条街道围成的大三角形的周长。《石柱县志》记:县城建成区面积,1950年约0.66平方公里,1982年0.73平方公里,1985年末扩大到1.5平方公里。由此可以想象,即便是那时的大环城,走也不过三四十分钟。近些年来,随着人们生活水平的不断提高和城市化进城的有效推进,2022年,在着重改善人居环境、提升市民生活品质的基础上,石柱县城建成区面积已达到了11平方公里。

作者拍摄

从跨出石柱师范学校到21世纪初,我一直都是在偏僻的乡村小学工作。在此期间,我时有进县城开会、学习的机会,但由于当时的交通条件极差,路窄路烂、弯多坡陡不说,客车班次还少,赶车就像“挤油渣”,以至人满为患。而且那时旅馆的住宿条件也很差,基本没有现在宾馆舒适的标间,洗漱、上厕所都是公共场所,有时还不在同一楼层,所以,我每次进城都像出远门一样,总感觉舟车劳顿,有时甚至心生厌倦。

人生中,初心的坚持最难以改变,它给人以方向,予以力量。21世纪初,经过近30年的历练和奋斗,我打小的梦想终于实现。进城工作以后,我不仅在县城买了住房,还深切地感受到了近些年石柱在“渝东枢纽门户”建设上取得的巨大成就,最快速地连接了石柱与外面的大千世界。2013年底,石柱县火车站正式投入使用,结束了石柱县没有铁路的历史,改善了人们的出行方式。

而今的石柱城,交通十分便利,形成了“四高一铁一港”的交通网络体系,实现了1小时重庆主城、3小时成都、5小时武汉、10小时“北上广”,500公里左右的市场辐射半径可涵盖重庆、四川、湖南、湖北、贵州、陕西等六省市,成为了成渝地区通往华中、华东以及沿海地区最便捷的通道。

一旦爱上,就将倾其一生。石柱土家儿女定将奋力书写,砥砺前行,风情康养的土家寨,山明水秀的石柱城,必将魅力无比,风光无限!

文章作者:张柏华

作者系高级教师、石柱县作协会员

首页

首页 政务公开

政务公开 数字方志库

数字方志库 方志园地

方志园地 重庆历史文化

重庆历史文化 互动交流

互动交流