【重庆非遗】玩牛

玩牛是流传于石柱土家族自治县西沱、下路和南宾等地的一种与农事相关的、用于喜庆场面的民间典型传统舞蹈。

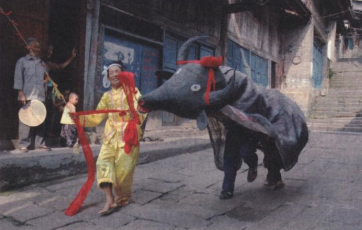

西沱天街玩牛(由石柱县非遗保护中心供图)

农耕文明时代,以耕牛为代表的牲畜对石柱土家族先民的生产和生活有着举足轻重的作用。每年农历四月初八的土家族牛王节,就是这种观念的集中体现,每到这一日,土家族人在各地建的牛王庙举行牛王祭祀活动,耕牛不再劳作,喂食精料,并由人披上道具扮演耕牛,模仿牛的习性动作并跳上一出斗牛舞,同时还举办唱山歌、打糍粑等其他民俗活动。祭祀热闹非凡,以求牛王保佑农家六畜兴旺、消灾避邪。仅据玩牛舞蹈的重庆市市级传承人江再顺其祖父江诗富(清末人氏)家传四代的谱系推算,石柱县玩牛传承至今已有100年以上的历史。

玩牛前,要妥帖准备好道具。由牛头和牛身结合在一起形成的牛被,是玩牛的主体道具,另外还有配合玩牛、牵牛的牛绳子,装着青草逗牛的草背篼、逗牛的放牛大哥或者大嫂腰上扎一根红腰带,手上持牛棍子或者持长烟杆。

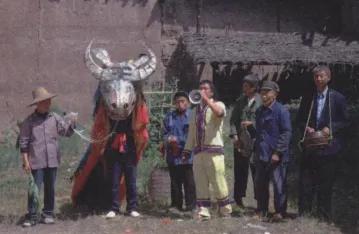

伴奏乐器有小鼓、大锣、小锣、钹等。

玩牛有七八个人配合演出,一人扮演放牛大哥或者大嫂,另两个人在牛道具内扮演牛身,其他四人为锣鼓手,牛大哥或者大嫂兼喊彩,有时锣鼓手或者观众也即兴喊彩。

班主即放牛大哥或者大嫂,位于牛前,手牵牛索、拿牛棍,背着草背篼,随着锣鼓鼓点做简单的单脚跳跃、摆手、扭腰等舞蹈动作。

下路玩牛(由石柱县非遗保护中心供图)

玩牛舞蹈动作主要集中在牛身体内的舞者。前后两人协调配合,常见舞蹈表演形式有:吃草、擦痒、滚水、跳坎、拗角、犁田,喝水摆尾和骑牛等。

吃草:扮演牛头的人,一只手举牛头,另一只手当牛舌头,往牛嘴巴里捞草吃。

擦痒:牛头扮演者左右扭腰,转动手腕,将牛头转向牛身,并且上下拱动。

滚水:扮牛者同时屈膝、含胸,向一边倒地,前者用手搅水,后者勾脚蹬腿。

跳坎:扮牛者同时双脚起跳,跨越梯子或田埂等障碍。

拗角:表演者双脚一前一后地跳,前者双手举牛头,曲肘上下左右猛然移动。

犁田:牛内表演者同步向前绞步移动,放牛大哥在后扮耕田动作。

喝水摆尾:舞牛前者一手将牛头伸到水边,一手伸出搅动水,后者用手不停摆动牛尾巴。

骑牛:骑牛者一般是放牛大哥摆胯上牛,双腿夹牛肚,用手或鞭子轻拍牛身。

整个玩牛过程模仿牛的生活习性和劳动过程,显得既真实,又有趣味。源自“牛王庙”“牛王节”祭祀活动的“玩牛”舞蹈,存续了早期农耕时代人们崇敬牛神和饲养耕牛的思想意识、如今演变为逢年过节的“玩牛”习俗和“玩牛”舞蹈,极具历史价值。

2014年11月,国务院批准将玩牛列入第四批国家级非物质文化遗产名录。

代表性传承人

江再顺 男,土家族,1953 年生,重庆石柱县人,重庆市第二批非物质文化遗产项目玩牛代表性传承人。他自幼跟随父辈学玩牛,已经有40多年的玩牛经验,技艺娴熟。他的舞蹈模仿牛的各种生活习性和劳动过程,动作逼真、表演朴实。多次参加文化艺术展演,受到广泛关注和好评。

刘贤江(1933—2012年) 男,土家族,重庆石柱县人,重庆市第二批非物质文化遗产项目玩牛代表性传承人。从小随父辈玩牛、玩狮子,技艺娴熟。扮演放牛大哥,能将放牛过程中的趣事与说唱、跳跃、摆手、扭腰有机结合起来,说唱幽默,舞蹈动作灵巧大方。

马兹美 女,土家族,1963年生,重庆石柱县人,重庆市第四批非物质文化遗产项目玩牛代表性传承人。自幼喜欢民间传统文化艺术,尤为酷爱玩牛、舞狮等民间传统舞蹈,不顾家人反对女孩子从事这项活动的意见,1996年开始跟随玩牛市级代表性传承人刘贤江老师从事玩牛、板凳龙等民间传统舞蹈的学习与表演。通过多年的学习与实践,其玩牛技巧娴熟,并在实践活动中对玩牛技巧进行了创新。2000年成立了表演队伍,通过红白喜事、节日、庆典、民俗活动等平台开展玩牛表演活动,受到专家、学者及广大群众的一致好评。近几年来,因其玩牛技艺的影响力和知名度,忠县、丰都、武隆、涪陵、彭水、湖北利川等地频繁请她带队前往表演。

摘编自:重庆市文化和旅游研究院编非物质文化遗产系列丛书之《山水共舞》

首页

首页 政务公开

政务公开 数字方志库

数字方志库 方志园地

方志园地 重庆历史文化

重庆历史文化 互动交流

互动交流