金桥吹打

在万盛城乡,婚、丧、嫁、娶及各种庆典活动,都可以看见“金桥吹打”的身影。

金桥吹打贺新年 ( 曹永龙 摄)

金桥吹打始于宋末元初,距今700多年,属民间音乐类非物质文化遗产项目。发源于重庆民间“吹打金三角”(万盛金桥、綦江永城、巴南接龙3镇)的金桥镇;因发源地为青山乡(1955年前属綦江县,1955年划入南桐矿区)原称“青山吹打”。1992年青山乡与金桥乡合并为新的金桥乡,“青山吹打”改称“金桥吹打”。其所在的金桥镇是“中国民间文化艺术之乡”(2008年)、“重庆市民间文化艺术之乡”(2011年)流传于万盛的金桥镇、丛林镇、南桐镇关坝镇、青年镇、黑山镇,綦江、巴南、南川等区以及万盛与贵州接壤地区;1999年被评为“巴渝十大民间艺术”,2006年5月获首批国家级非物质文化遗产项目(民间音乐类,编号Ⅱ-52)。金桥吹打现覆盖金桥镇7个村(居委会),有从业艺人180余人,唢呐制作工匠8人。

金桥吹打作为传统民间音乐类非物质文化遗产,具有浓厚的地域特色,文化内容既包含物质载体,如唢呐、鼓、锣等乐器,也包含诸如曲牌、演奏风格、记谱方式等非物质信息载体。演奏技艺有“铁马秋风塞上,千军万马出山”之感,固被称为“马风派”。派别独特,不同于陕北、鲁南、河北、苏南等地的吹打风格。其乡风古韵浓郁,原生态特征明显;具音正节稳、音质纯洁、清晰清脆不含混拖拉,音域宽、音量大、力度厚音色明快、穿透力强等特点。呐高鸣时酷似马啸声;鼓响得急促,犹如马蹄声:曲至高潮,马啸与马蹄共鸣,有万马奔腾之势,曾获“马蹄阵阵,马声昂扬、荡气回肠”赞誉。流传下来的许多曲牌保存着古老的五音调式特点,采用浪荡调记谱。吹奏曲牌不是吹“音”,而似吹“字”。吹奏换气方式特别,有人能一口气吹奏5分钟不停顿。

金桥吹打的创始人为清代的刘多二,至今经过刘汉卿、向义云、向紫钦、翁庆华、张登洋等六代。1995年和1999年第五代传承人翁庆华先后被授于重庆市民间艺术家、巴渝优秀民间艺术家等称号。2013年,第六代传承人张登洋获第二届中华非物质文化遗产传承人薪传奖。现有国家非遗传承人张登洋和重庆市非遗传承人徐才林、尚仕权、刘大碧等传承人。

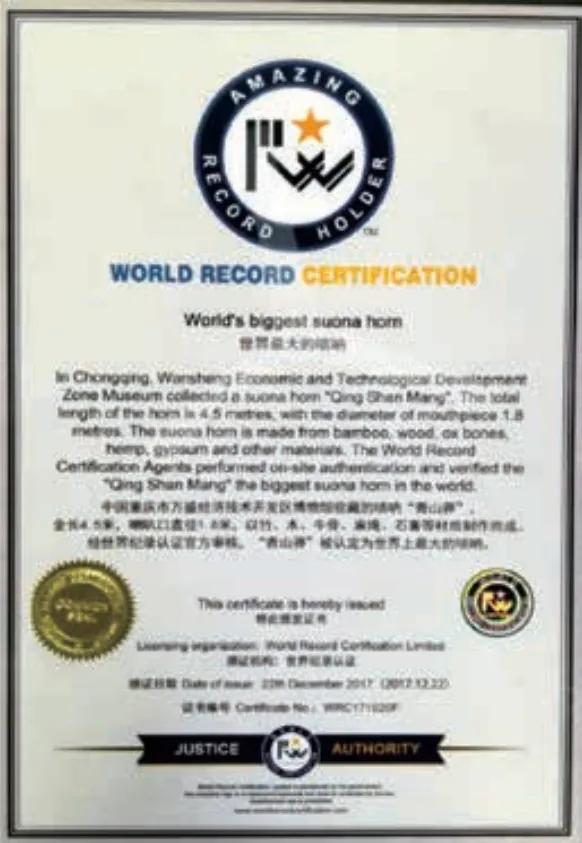

“青山莽”唢呐获世界最大唢呐的认证证书

金桥吹打使用的乐器有吹奏类、打击类2类。唢呐属吹奏类乐器,分海笛、二台、三台、头台、莽台、特大唢呐等6种规格。现陈列于万盛博物馆展厅的“青山莽”唢呐,长4.5米,,喇叭口直径1.8米,是世界最大的唢呐。打击类乐器主要有鼓(冬瓜鼓、排鼓、堂鼓、大堂鼓小堂鼓、二鼓、青山鼓、饼子鼓、板鼓盆鼓)、锣(川锣、蛮锣、京锣、包锣、当锣、花鼓锣、小锣、马锣)、钹(大钹小钹、铰子、铙钹、镲)等。

金桥吹打的曲目丰富,表现内容可分为喜庆类、生产生活类、丧事类、民间传说类,曲牌分为花灯、大曲牌、朝牌、宫堂等,演奏技艺分为品打、挑打、散打、干打、挑散打、竹叶吹奏、口哨等。曲牌有1000余首,《将军令》《二排鼓》《鸡公调》《蛟龙翻身》《青山不落音》《急马出山》《祝福》《山村新曲》《庆丰收》《快乐的山村》等为其代表作。在1985年全国民间器乐收集活动中,金桥民间吹打艺人向文化部提供近300个曲牌,其中部分被收入《中国民族民间器乐集成》,成为民间文化瑰宝。

2011年,“金桥唢呐制作技艺”被收录为重庆市第三批非物质文化遗产项目(传统技艺类,编号Ⅷ-55),至今经过刘云池、刘多二,刘汉卿,向义云,张绍辉,向紫钦,向仕林、刘绪江、尚仕权、向显阳,吴宏亮,尚仕元等八代。

文章作者:万庆

首页

首页 政务公开

政务公开 数字方志库

数字方志库 方志园地

方志园地 重庆历史文化

重庆历史文化 互动交流

互动交流