【重庆文物志】古遗址丨天生城

古遗址是古代人类各种活动场所、建构筑物经长时间毁损磨蚀后所遗留的残迹,也包括人类对自然环境利用和加工而遗留的场所。在我国文物体系中,古遗址是内容丰富的一个大类。以田野考古学为手段,通过对各种类型的古遗址的调查发掘,可以揭示许多古代遗迹并获得丰富的出土品,进而考察古代社会状况,因而古遗址在文物保护与考古研究工作中备受重视。

重庆的古遗址十分丰富。重庆地处四川盆地东南缘,地形以平行岭谷、浅山丘陵为主,域内长江及嘉陵江、乌江等众多的大小支流构成了较为发达的水系,沿江众多的台地及山间盆地为古代人类提供了众多的活动场所。据全国第三次文物普查,重庆有古遗址1542处,从数百万年以来古人类进化过程中的遗址到明清时代遗存,序列完整,内涵丰富,在缺乏文字记录的原始社会时期和只言片语的青铜时代,这些地下遗存在构建重庆远古历史中有着主体和关键性作用。即使是秦汉以降,这些地下遗存所揭示的内容也往往是文献资料缺乏记载或语焉不详的,其丰富历史内涵、展示历史细节的作用仍然是不可替代的。

古代城址丨天生城

天生城位于万州区周家坝,面积13.2万平方米,核心区面积约8万平方米,海拔556米。遗址主体文化内涵为南宋城址。

根据重庆市文物考古所和万州区博物馆最新调查,天生城内现存文物30处。其中:城门4座(前门、后门、中门、西门);卡门4座[有清咸丰三年(1853年)题记的前卡门、有清光绪十七年(1891年)题记的后卡门、西卡门、鹅公颈卡门];一字墙2条[中门一字墙、后门一字墙];题刻6处;水池4座;古井4座;古遗址3处;古建筑2座;民国时期炮台1座。

城址略呈南北向的弧月形,最北端沿道路由南至北分别为鹅公颈卡门、后卡门、后门。后卡门东侧地势稍平缓处为后门一字墙。西卡门及西门位于城址西侧临崖处。中门位于城址东侧中部,城门外有步道出城,城门外崖壁为6处题刻的集中分布区域,东侧即为中门一字墙。前门及前卡门位于城址最南端。3处遗址位于城址内东、西两侧地势较为平缓地带。根据勘探结果,文化内涵以明清时期为主,有少量宋代遗存。

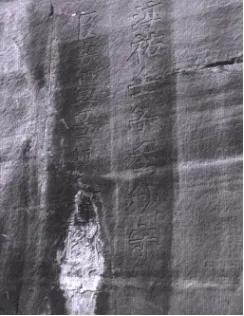

《淳祐十一年筑城题记》能辨识“淳祐辛□(亥)……守□邛□……”数字。《淳祐十二年筑城题记》能辨识“淳祐壬子季秋守臣安丰吕师夔重修”等字。《咸淳二年题记》有“宋咸淳丙寅孟夏守臣安丰吕师愈创”数字。《咸淳四年“天生城”题字和跋》均已模糊不可读。据1995年版《万县志》记载:“原文90余字,现除天生城3字较清晰外,其余可辨者仅40余字。疑为南宋咸淳四年(1268年)刻。”

吕师夔重修天生城题刻(摄于2009年)

据《读史方舆纪要》载:“天城山,在县西五里,西面峭立如堵,惟西北一径可登,又名天生城。相传汉昭烈尝驻兵于此,常璩所云小石城也。”南宋淳祐年间,为抗御蒙古军侵扰而筑此城,并迁万州州治于此,后又有数次增筑。又据《元史•杨大渊传(文安附)》,元至元十二年(1275年),东川路征南招讨使兼宣抚杨文安攻克开州(开县),招降达州(达县)之后,七月,率大军围梁山(梁平),四十日不下,遂移兵万州(天生城),并派其侄杨应之以偏师牵制南宋援兵。万州守将上官夔战守甚力,元军不能攻破,撤围而去。至元十三年(1276年)七月,杨文安再次率军攻万州,“遣经历徐政谕守臣夔降,夔不从,围之数匝,逾月,攻拔外城。夔守张起岩来救……破之,尽杀舟师……万州夺气,文安复传王旨,谕夔使降,夔终不屈。文安尽锐攻城,潜遣勇士梯城宵登,斩关而入,夔巷战而死”。清代初,川东“三谭”武装割据,反抗清廷,谭宏亦囤兵于此。民国期间又为达官贵人聚居之地。

天生城自淳祐初经余玠迁万州治所于山上之后,历任知州李某、吕师夔、刘应达、吕师愈又分别于南宋淳祐十一年(1251年)、十二年(1252年)及宝祐五年(1257年)、咸淳二年(1266年)四次增修,到德祐年间上官夔任守将时,已筑有东西南北中五道城门,现存前寨门、后寨门、中寨门即是当年东、西、中城门,前、后卡门则系清咸丰三年(1853年)、光绪十七年(1891年)重建。

2012年8月,万州区文物管理所进行了天生城石刻防风化加固保护工程并对周边环境进行了一定程度的治理。

1988年,天生城被公布为万县文物保护单位,1999年被公布为万州区文物保护单位,2000年被公布为重庆市文物保护单位。

(摘编自《重庆市志·文物志》)

首页

首页 政务公开

政务公开 数字方志库

数字方志库 方志园地

方志园地 重庆历史文化

重庆历史文化 互动交流

互动交流