【重庆文物志】古遗址丨磐石城

古遗址是古代人类各种活动场所、建构筑物经长时间毁损磨蚀后所遗留的残迹,也包括人类对自然环境利用和加工而遗留的场所。在我国文物体系中,古遗址是内容丰富的一个大类。以田野考古学为手段,通过对各种类型的古遗址的调查发掘,可以揭示许多古代遗迹并获得丰富的出土品,进而考察古代社会状况,因而古遗址在文物保护与考古研究工作中备受重视。

重庆的古遗址十分丰富。重庆地处四川盆地东南缘,地形以平行岭谷、浅山丘陵为主,域内长江及嘉陵江、乌江等众多的大小支流构成了较为发达的水系,沿江众多的台地及山间盆地为古代人类提供了众多的活动场所。据全国第三次文物普查,重庆有古遗址1542处,从数百万年以来古人类进化过程中的遗址到明清时代遗存,序列完整,内涵丰富,在缺乏文字记录的原始社会时期和只言片语的青铜时代,这些地下遗存在构建重庆远古历史中有着主体和关键性作用。即使是秦汉以降,这些地下遗存所揭示的内容也往往是文献资料缺乏记载或语焉不详的,其丰富历史内涵、展示历史细节的作用仍然是不可替代的。

古代城址丨磐石城

磐石城位于云阳县双江镇爱国村。城址所在区域为一块独立隆起的岩石山体,整个山体南北向斜卧,东南与西北为悬崖,总面积约6.8万平方米。整体地形中间高,周边低,最高海拔545米,最低海拔416米。外围两三百米处都有公路环绕,后寨门下方为云阳新城登云梯末端广场。磐石城有地面文物点9处,主要为清代建筑基址、城墙遗址以及《磐石城记》《磐石城》题刻等。文物构件散落区9处,均属清代。2012年5月至6月,重庆市文物考古所对磐石城开展了考古调查与试掘工作,共发现地下文物点4处,其中,商周时期1处、汉代1处、宋至明清时期2处。

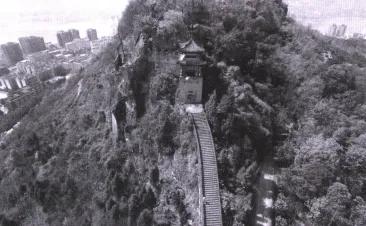

磐石城前寨门(摄于2017年)

城寨平面布局呈菱形,长轴大体沿西南、东北向,前后城门分别位于长轴的两个末端,相距约420米。前寨门位于城址东北端部,为2004年重修,宽4.7米,高6米,顶部为近期修筑的木结构城楼。寨门外左侧崖壁为清代《磐石城记》,因风化剥蚀字体已无法辨识,近年根据《涂氏族谱》的文字重刻石碑,立于城内。前寨门向城内应为一处碉楼,现仅存墙体,以条石错缝砌筑。前部墙体高4.3米,宽8.1米,上部为一列圆形及六边形窗孔,墙体中部为前门,高2.5米,可见有“道光二十六年”题记。后门高2.6米,后寨门形制与前寨门相近,宽5.1米,高5.5米,寨门高2米。城楼西侧墙体内有暗堡一处,可见有长方形射击孔。城墙沿南北侧崖壁修筑,地表现存城墙时代不早于清代,总长约550米。

磐石城始建年代为南宋淳祐年间。南宋淳祐三年(1243年)前后,宋帅吕师夔在此筑城,与万州天生城互成犄角,以抗元军。南宋德祐元年(1275年),元将杨文安久攻万州天生城不下,遂遣监军杨应之、彭福寿率川东行院兵,顺江而下攻打云阳小江口,以牵制南宋援军。同年夏,坚守30余年的磐石城被元军攻陷。

元代以后,有人在城内建昙华寺。明崇祯年间,川军向化侯谭谊占据磐石城,与驻扎万州天生城的谭弘互为接应,共抗张献忠部入川。清顺治十五年(1658年),清军逆江而上,谭谊降清后仍驻军于磐石城。至雍正、乾隆年间,作为防御功能的磐石城渐废圮。清雍正、乾隆年间,分属谭、柳二姓,乾隆五十四年(1789年),涂氏怀安公从谭氏家族手中重金买下磐石城,族人三百余户遂入城而居,使族人躲避了白莲教、滇寇之乱。道光年间,在原昙华寺故址上建涂氏宗祠。同治后,大力扩建寨墙,整修寨门,增设枪眼、炮洞。同时,选择低洼处修筑塘库数座,修建房屋数百间,将涂姓人家全部迁至寨上居住。民国九年至民国十三年(1920年至1924年)涂氏族人对磐石城城墙及前后城门进行了维修。

抗日战争时期,日军占领宜昌,进逼三峡,国民政府海军部在磐石城下构筑江防工事,并设立“江防要塞指挥部”,至今尚有钢筋混凝土工事残存。1949年后,在城址内有多次建设活动,其中规模较大者为转播塔及相关设施的修筑,现已废弃。2003年后,云海药业集团因旅游开发在城址内进行了一些建设,留有若干现代建筑。

2002年10月至2003年12月,云阳县文管所对磐石城梯道、前后寨门门楼、后寨门及瓮城梯道、部分城墙平台进行过维修。

1987年,磐石城被公布为云阳县文物保护单位,2000年被公布为重庆市文物保护单位。

(摘编自《重庆市志·文物志》)

首页

首页 政务公开

政务公开 数字方志库

数字方志库 方志园地

方志园地 重庆历史文化

重庆历史文化 互动交流

互动交流