沙坪坝九石岗汉代崖墓发掘纪事

沙坪坝九石岗汉代崖墓位于嘉陵江畔,是抗战时期继沙坪坝松林坡汉墓后,发现并发掘的另一处嘉陵江下游汉代墓葬遗址群。

该处遗址群共有六座崖墓,由中央研究院历史语言研究所研究人员傅乐焕(傅斯年之侄)发现。傅乐焕在一次躲避日机轰炸时,偶然经过九石岗,见崖壁上有六处石窟,其中一窟还刻有“永寿四年(158年)六月十七日□作此冢”等字,便将此事告诉国立中央大学(以下简称“中大”)史学系教授金毓黻。金毓黻急忙约常任侠等同系教授前往查看。

墓葬群旧照

此崖墓墓群,共计圹室六个,每室大小相当。墓门方约0.9米,圹室内方2.1米,门皆三重,六墓由南而北,顺序并列。南起第一墓门外上方有“熹平四年(175年)”题识四字。第四墓门外上方有“永寿四年(158年)六月十七日□作此冢”题识十三字。第五墓门外上方有“延熹五年(162年)二月十九日”题识九字。崖上题识呈朴茂之态,是典型汉隶。第三圹室内有小龛,应为放置明器用。第六圹室有前后二室,中通羡道,作宫字形。据金毓黻推断此崖墓群应为一个家族墓葬群。

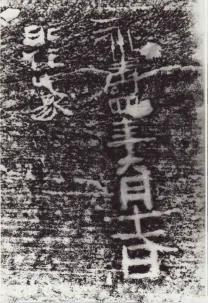

九石岗崖墓群中第四墓墓门上的“永寿四年(158年)六月十七日□作此冢”等十三字题识

在九石岗六墓之下,向南200米左右,江岸上另有一座墓葬,圹室大小与这六墓相当,门上方刻有一只动物,像鸟但有四足,也是汉墓。在九石岗对岸庙溪口悬崖上也有两座崖墓,分别有“熹平五年(176年)十月十八日”题识和“光和三年(180年)”题识。

金毓黻、常任侠等随即对南起第一圹室“熹平四年墓”进行了试掘。墓中都是积沙,应是嘉陵江水位曾涨到此处,冲积泥沙淤塞所致。墓已遭到破坏,遗物和人骨都已不复存在。金毓黻、常任侠接着又对旁边圹室进行试掘,该室凿而未成,发掘出土俑残片数块,几何花纹古砖一枚。

巴渝地区汉代崖墓发现较多,一般都称其为“蛮洞”,意为古代蛮夷所居。以上六墓及题识发现,足以证明巴渝地区汉代崖墓不少实际上是汉人所凿。

关于此次崖墓群发现的考古学价值,常任侠认为法国人色伽兰作《中国西部考古记》对中国西部的崖墓作了最系统的研究,但“惟未见崖墓题识。今中大历史系所掘崖墓有‘熹平’(172至177年)及‘永寿四年(158年)六月十七日□作此冢’题识。得此文献,弥觉可宝。若就此以推考崖墓之风习,或颇盛行于二世纪时。”

文章作者:吴展渊

作者单位:沙坪坝区委党史研究室(区地方志编纂中心)

首页

首页 政务公开

政务公开 数字方志库

数字方志库 方志园地

方志园地 重庆历史文化

重庆历史文化 互动交流

互动交流