晁公武的巴蜀足迹和《郡斋读书志》

晁公武(1105—1180年),字子止,人称“昭德先生”,南宋著名文献学家、目录学家、藏书家,官至敷文阁直学士、吏部侍郎。晁公武出生于北宋书香世家,五世祖晁迥在宋真宗时掌知制诰二十年,官至礼部尚书,宋绶、晏殊都是他的学生;高祖晁宗悫、曾祖晁仲衍,都是饱学之士。父亲晁冲之是北宋末年著名文学家,乃苏门四子之一。

公元1126年靖康之变发生,出生于北宋王朝京畿地区的晁公武被迫逃离家园。艰难地渡过淮河、泗水后,他先逃到江南,再辗转入蜀。他在《送王子载序》一文中道尽了颠沛流离之苦,“予既孤,年益壮,家益穷,空视当时先君之友犹半在,然颇珥笔持橐侍禁中,甚宠,不复记忆往事,以一字慰问其孤者……去之东游吴楚,彷徨不知所税驾,始径蜀道。”实际上,他是在南宋王朝的中心地区无以安身的情况下,被迫从夔门入蜀。从此,晁公武就在涪州、丰都等巴渝地区度过了他的青年时代,并由此出镇西蜀,走向南宋朝廷。

晁公武入蜀首先到了涪陵。因姑父孙仁宅在涪州做知州,尚未成年的晁公武在涪陵得到姑父的呵护、教育。晁公武兄弟晁公迦《上查运使札子》之五中记述,“某生十一年而孤,为孙涪州教育,已恨不及其存,有以报之。”

我们在古籍中都还能寻访到晁公武在涪州、丰都生活的足迹。《丛书集成续编》记载,绍兴九年(1139年)二月初七日,晁公武与友人张仲通等参观涪陵名胜白鹤梁。孙仁宅《白鹤梁刻石》所记,“绍兴庚申(1140年)首春乙未(正月十九),忽报其出,闻之欣然,庶几有年矣。邀停林琪来观,从游者八人:张仲通、高邦仪、晁公武、姚邦孚、仁宅之子允寿、公武之弟公退、公适、邦仪之子祖,郡守孙仁宅题。”《全宋诗》中收录《丰都观》一文,正是晁公武在丰都县三里外的平都山揽胜时所作的一篇游记。

客居涪陵期间,晁公武收集整理了亡父晁冲之战火劫余的遗稿,著有《晁具茨先生诗集》。绍兴十一年(1141年)喻汝砺应晁公武之邀为诗集作序,序言中写到,公武已将亡父的诗稿编完,得“歌诗二百许篇”,并已交由孙仁宅“(雕刻)诸忠州丰都观,林水之间矣”。该诗集也是后世所能见到的苏门四子之一的晁冲之唯一的文集,对保存晁冲之的文学成果起到重要作用。

绍兴十一年至十七年间(1141—1147年),晁公武任四川转运使井度的从官。井度是个藏书家,常用一半的俸禄用于传录书籍,晁公武经常协助其编书、刻书。井度非常赏识晁公武,晚年将毕生所藏的50箧书籍全数送给了他。这些数量可观的赠书,为晁公武之后撰写《郡斋读书志》创造了必要条件。

绍兴十七年(1147年)到乾道四年(1168年),晁公武先后在巴蜀做过监察御史、恭州(今重庆)知府,荣州(今四川荣县)知府、合州(今重庆合川)知府、利州路安抚使、成都知府等职。在合州任知府期间,因十分喜爱合州的山川之美,他开始在城东营建观景楼,还留下佳作《清华楼记》。乾道四年(1168年),晁公武回到京师,后又以敷文阁待制的身份任四川安抚制置使,第二年晁公武授敷文阁直学士,在四川重建广惠仓,赈济饥民。乾道七年(1171年),又转任临安府少尹,后官至礼部侍郎。致仕后,晁公武在四川嘉定府峨眉山下度过了晚年。

晁公武是博学之人,他的一生著作很多。据《宋史·文艺志》记载,晁公武著有《易诂训传》18卷、《尚书诂训传》46卷、《毛诗诂训传》20卷、《中庸大传》1卷、《春秋诂训传》30卷、《稽古后录》35卷、《昭德堂稿》61卷、《嵩高桥唱》2卷。这些著作均已失散。如今存世作品只有17首诗歌和一本著述《郡斋读书志》。

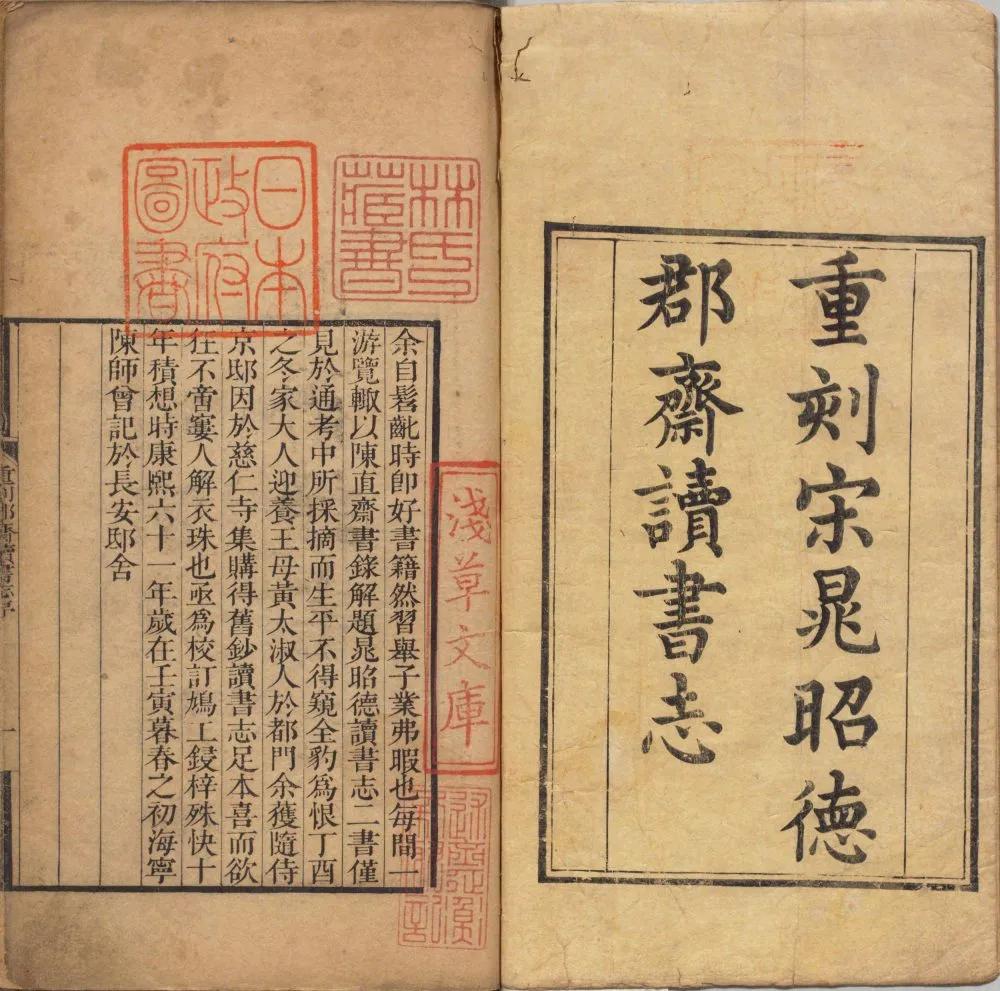

《郡斋读书志》是我国最早的私人藏书目录,也是我国第一部私人提要目录学著作。著书时,晁公武任荣州知府,荣州即今四川荣县。荣州地方偏僻,公务较少,非常适合读书。此时,晁公武已拥有藏书2.45万多卷,其中包括井度赠送的50箧。于是,他日夜执卷,细心勘校,每校完一本书,便归纳该书的大旨,进行著录,最后形成《读书志》。因为此书初稿是在荣州郡府的书斋里所著,便称之为《郡斋读书志》。

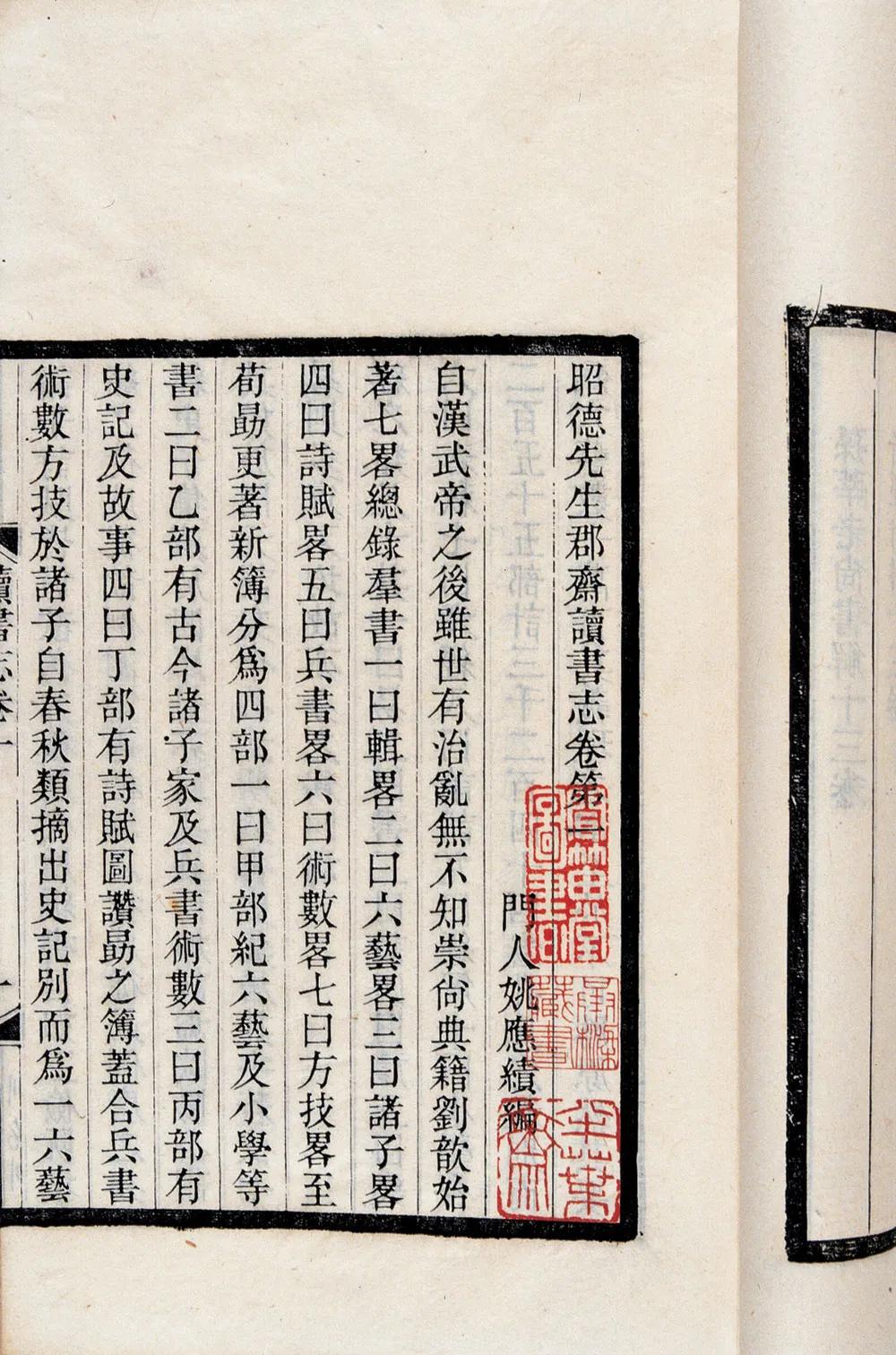

《郡斋读书志》共著录图书1492部,分经、史、子、集四部,每部又分45小类;书有总序,部有大序,多数小类前有小序;每书有提要,从而形成了一个严谨完备的图书体系。该书发扬了古代目录学“辨章学术,考镜源流”的优良传统,简化了书籍目录的层次,阐述了各部各类的学术渊源和流变。这种门类小序与该类的第一部书提要合并的做法,是晁公武在目录体系和提要考订方面的首创。

《郡斋读书志》为了解宋代及宋代以前各类书籍提供了方便与依据。全书基本上包括了宋代以前各类重要典籍,其中搜罗唐代和北宋时期的典籍最为完备。尤为可贵的是,其中不少图书是《宋史·艺文志》所未见著录的。据统计,《郡斋读书志》著录的早已亡佚的典籍有五百多种,现在我们可以从晁公武的记录中了解这些典籍的大概内容,还可以据此书考据宋代以前一些图书典籍的流传情况,知晓宋朝时期巴蜀地区制版印刷业的发展情况,对了解我国古代文献、开展古籍研究,具有较高参考价值。

除此之外,《郡斋读书志》中每本书中的提要非常有特色,这也正是此书的价值所在。提要或介绍作者生平,或介绍篇章次第,或介绍书的内容要旨、学术源流,或评论书的价值,或介绍书的版本情况、考证版本异同及书之真伪。晁公武撰写的提要不仅翔实有据,而且注重考订,内容丰富、详略得当。其介绍的学术渊源、典章制度、轶闻掌故,皆能引用唐宋实录、宋朝国史、登科记及有关史传目录,并详加考证。晁公武不仅引述前辈学人的意见,而且常常直陈自己的看法,如《曾子》《子华子》等书的辨伪就始于晁公武。

在动荡的历史洪流中,晁公武以其卓越的学术才华和坚韧不拔的钻研精神,照亮了文献学、目录学及藏书学的路。《郡斋读书志》不仅是他留给后世的宝贵财富,更是中国目录学发展史上一座重要的里程碑,是中国古代文化宝库中一颗璀璨的明珠。

文章作者:周晓娟

首页

首页 政务公开

政务公开 数字方志库

数字方志库 方志园地

方志园地 重庆历史文化

重庆历史文化 互动交流

互动交流