日军轰炸下的重庆在山体中凿出生路

警报长鸣,敌机蔽空。八十多年前的重庆,在绝望中构筑了两条生命线。

一条向地下延伸:军民以双手为刃,凿穿山岩,建成了庇护数十万人的“地下长城”。另一条在地面坚守:高射炮与探照灯,编织起一张细密的防空网,在夜空中用生命为城市点亮一道求生之路。

一、防空工程的修建

1937年9月1日重庆市防空司令部成立后,利用重庆独特的山城地质、地貌,积极进行防空大隧道、防空洞、沟、壕的勘测和建筑。12月22日,重庆市防空司令部、重庆市政府、成渝铁路局等机关组成的工程人员开始勘查重庆市的防空大隧道。大隧道的干线自三元庙起,经小什字、半边街、左营街、较场口、通远门、观音岩,至两路口南区马路转拐处;横道在蔡家湾、望龙门、左营街、临江门、储奇街、七星岗、南纪门7处选择3处。大隧道于1938年8月2日破土动工。该隧道横贯重庆老城区的南北东西,总共有13个出入口,完工后可容纳4万余人,被誉为“当时世界各国伟大的都市防空工程之一”。

日机来袭,市民涌入防空洞中避难|图源重庆市图书馆

从此以后,重庆防空工程便进入大规模开挖阶段。到1938年9月,重庆市区的防空避难设备状况是:“公家所设,有防空壕512个,可容难民63765人;私家所设,有防空洞504个,可容难民67250人。且公私两方面,现均继续建筑,其容量当亦日有增加。此外,宪军警及防护工作人员之掩蔽,另有地上防空壕33个,岗警防空洞154个。至于正在开挖之防空大隧道,约4千米,出口20处,完成后可容七八万人。”

1939年“五三”“五四”大轰炸过后,政府当局和广大市民认识到防空洞、大隧道、地下室等消极防空避难设施的重要性,开始了更大规模的防空避难设施建设。政府当局投入更多的人力、物力和财力在人口众多、机关稠密的地区修建公共防空避难设施。重庆市防空司令部与承包商签订合同,选定夫子池、白象街空地、中央公园孔雀亭及篮球场等13个地方建筑避难壕,并明确规定质量标准。随后,又在土主庙、提督庙、许家院、临江门外等12个地方修建避难壕。

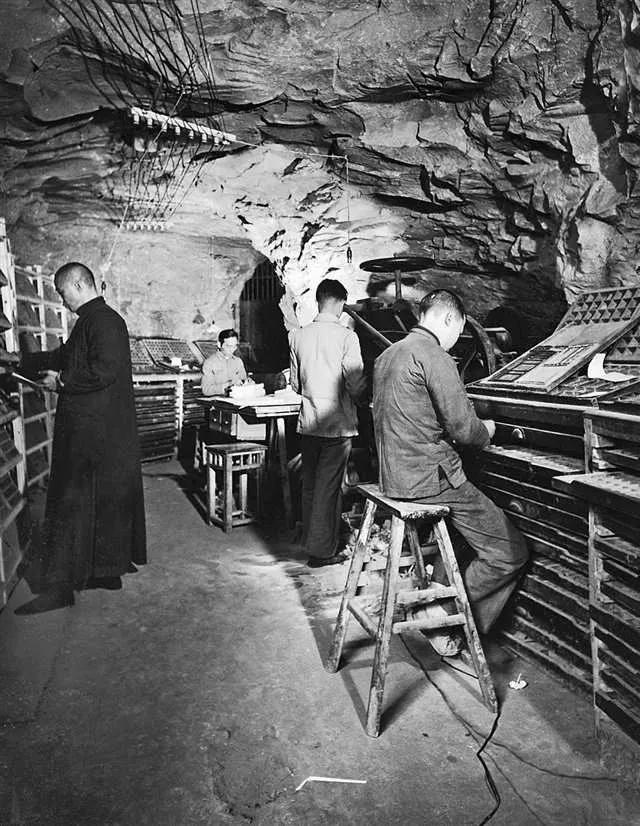

报社员工在防空洞里坚持出报|图源重庆日报

此外,政府当局又在市民中进行了广泛的宣传动员,号召广大的市民有钱出钱、有力出力,按照“自建自用、共建共用”的原则,大量兴建私人防空洞、防空壕或避难室。为了推动防空工程的建造工作,重庆防空司令部、重庆市政府联合发起成立了“市民扩大建筑防空洞运动”,并专门组成凿洞委员会,以设计、筹划防空洞、沟、壕、室的建造标准和技术要求,积极动员、鼓励、倡导、扶植、帮助市民自建或合建防空避难设备。1940年2月19日,重庆防空司令部、重庆市政府联合在嘉陵宾馆宴请重庆各界及绅者代表200余人举行座谈会,广泛发动市民及各机关、团体、学校自行建筑、挖掘防空洞、防空壕。

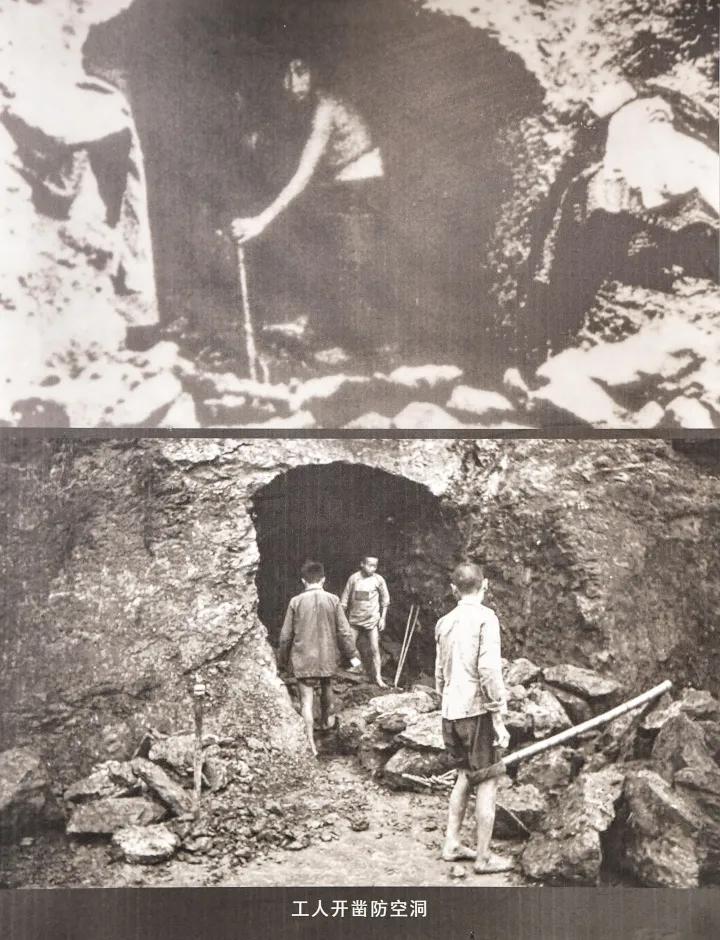

博物馆内工人开凿防空洞场景|图源九龙坡发布

至3月初,市区内就有120处防空洞工程相继开工。重庆市区及周边各县数以万计的石工、民工、泥沙工和运输工,在此以后长达两年的时间里,或用炸药在重庆坚硬的石坡上打眼放炮,或用铁锤、钻子、扁担、箩筐等工具挖沟凿洞,兴建掩体。

到1940年2月重庆市所有防空避难设备的总容量可达28万人,而当时留在重庆市区的常住人口大约是42万人,防空避难设备的容量已占全市总人口的三分之二。由于官民的团结合作,短短的6年时间,重庆的防空设备在数量上增加了近30倍,防空洞的容量增加了约60倍,在保护重庆人民生命财产安全方面发挥了巨大作用。

二、地面部队的防空作战

抗战时期,重庆的积极防空,除了中国空军与日机的直接交战外,还包括地面高射炮部队和照测部队的对空作战。战时重庆地面高射炮部队由重庆市防空司令部所属的高射兵器指挥部指挥,此后原在指挥部改组下成立的各区防空指挥部改组为防护团,各区原属的高射机枪部队遂改组为各区机枪区队,直隶重庆市防空司令部高射枪炮大队指挥。

随着重庆政治、经济、军事地位的提升,国民政府军事委员会所属的高射炮部队和照测部队,纷纷调驻重庆增防。1938年10月,颁布《重庆防空改进办法》,重庆防空司令部撤销“高射枪炮大队”,并将所有的高射枪炮接管,由重庆防空司令部直接指挥。1939年4月,拟订《高射兵器统一指挥办法》及《高射武器射击办法》。同时,另组“高射兵器指挥部”,由炮兵第45团团长辛文锐兼任指挥官。1942年4月,防空学校高射炮兵第一区指挥部在重庆改编成立,并依照其原指挥系统指挥在重庆的所有高射兵器,高射兵器指挥部撤销。

1940年8月19—20日,高密度的日本飞机飞抵重庆上空|图源重庆抗日战争志

地面防空部队最早的一次对敌防空作战,是在1938年10月4日。是日,9架日机偷袭重庆广阳坝机场,遭到炮兵第41团第11连的猛烈射击。敌机遭此突然袭击,不明究竟,只得仓皇投弹后逃走。重庆的地面防空部队虽然力量有限、武器不足,但仍积极配合空军,给来袭之日机以猛烈打击。1940年,日军对重庆实施“101号作战”计划,为最大限度地打击敌人,保护战时首都的安全,重庆防空当局将各阵地调整配置,将掩护重点放在迁建区,并以电力厂为中心,给予敌以重大打击。然而,在日机的狂轰滥炸下,高射炮部队45团团部通信连、修理厂、第2营营部、第6连阵地,均先后中弹焚毁或被炸毁,其他各阵地也受到程度不一的损毁。

抗战时期,重庆城区遭受轰炸|图源重庆抗日战争志

抗战时期,对敌空中作战的重庆地面部队,除了高射炮部队外,还有地面的照测部队。虽然地面照测部队不能直接对敌作战,但它所发射的灯光对敌仍有着极大的震慑作用。1938年5月,防空学校照测总队第二队先遣1台探照灯来重庆大坪布防,这是重庆最早的照测部队。同年11月,照测第三队又调3台探照灯到重庆增防,分别部署在市区的国府路、两路口及南岸的崇文场。1939年春,照测第二队再遣4台探照灯到重庆增防,布置于沙坪坝、杨家坪、新桥、麻柳溪等地……至此,中国战时首都重庆市区及附近各军事要点的夜间作战配置,方告完成。后随兵力之增减及日机航路的变化,随时将各灯变换阵地,“向外扩张或向内紧缩,以期切实发挥照空灯之效力”。

日机24架分3批夜袭重庆市区。周小平 摄|上游新闻

除此之外,战时重庆的积极防空还包括情报网的建立、监视队哨的设置、通信网的构成、警报器的配置与警报信号的发布等。战时重庆的积极防空,因受器械、人员等多方面的限制,虽然在重庆人民的反空袭斗争中不占主要地位,但却是重庆人民反空袭斗争的重要组成部分之一,对于阻止、扰乱、打击日军的空袭,减少日机空袭带来的损失,保障战时首都正常的生产与生活秩序等,具有一定的积极意义和作用。

资料来源:重庆地方志

图片来源:重庆抗日战争志、重庆日报、上游新闻、九龙坡发布

首页

首页 政务公开

政务公开 数字方志库

数字方志库 方志园地

方志园地 重庆历史文化

重庆历史文化 互动交流

互动交流