璧山“烽火弦歌”抗战音乐文献展启幕

日前,“烽火弦歌——抗战时期璧山音乐文献展”在璧山区图书馆正式开展。本次展览由抗日战争与近代中日关系文献数据平台、中共璧山区委宣传部、璧山区档案局主办,璧山区文化旅游委、璧山区档案馆承办,西南大学重庆中国抗战大后方研究中心、璧山区图书馆协办,旨在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,挖掘璧山深厚的抗战音乐文化资源,将“烽火中的弦歌”转化为可触摸的历史记忆。

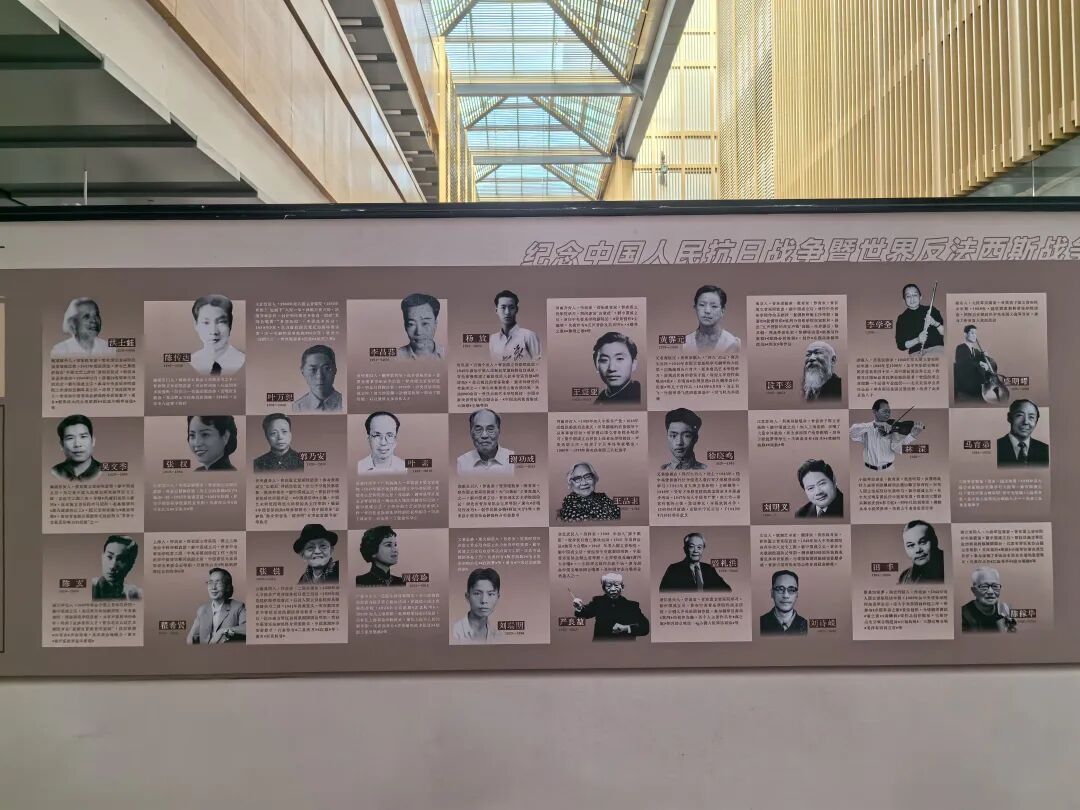

展览以“回望历史、传承文脉”为主旨,展出500余件档案文献、图片及实物,全景呈现抗战时期璧山作为“西南音乐教育重镇”的文化图景。展览分为“烽火巴渝·弦歌相和”“群贤毕至·乐教传承”“救亡强音·歌动山城”“黄钟律吕·纸上声涛”“桃李芬芳·乐脉绵延”五大板块,从“机构初创”到“人才辈出”,完整呈现璧山抗战音乐的脉络。其中,“群贤毕至·乐教传承”板块展示了陈田鹤、杨荫浏、刘雪庵等30位音乐家的史料——他们在此教书育人、编辑音乐期刊,创作抗战歌曲,将“乐教”与“抗战”交融;“救亡强音·歌动山城”板块通过刘雪庵为《屈原》创作的配乐手稿、山歌社整理的民歌及20余首中小学抗战校歌,勾勒出“全民皆歌”的壮阔图景,音乐成为全民抗战的精神纽带。

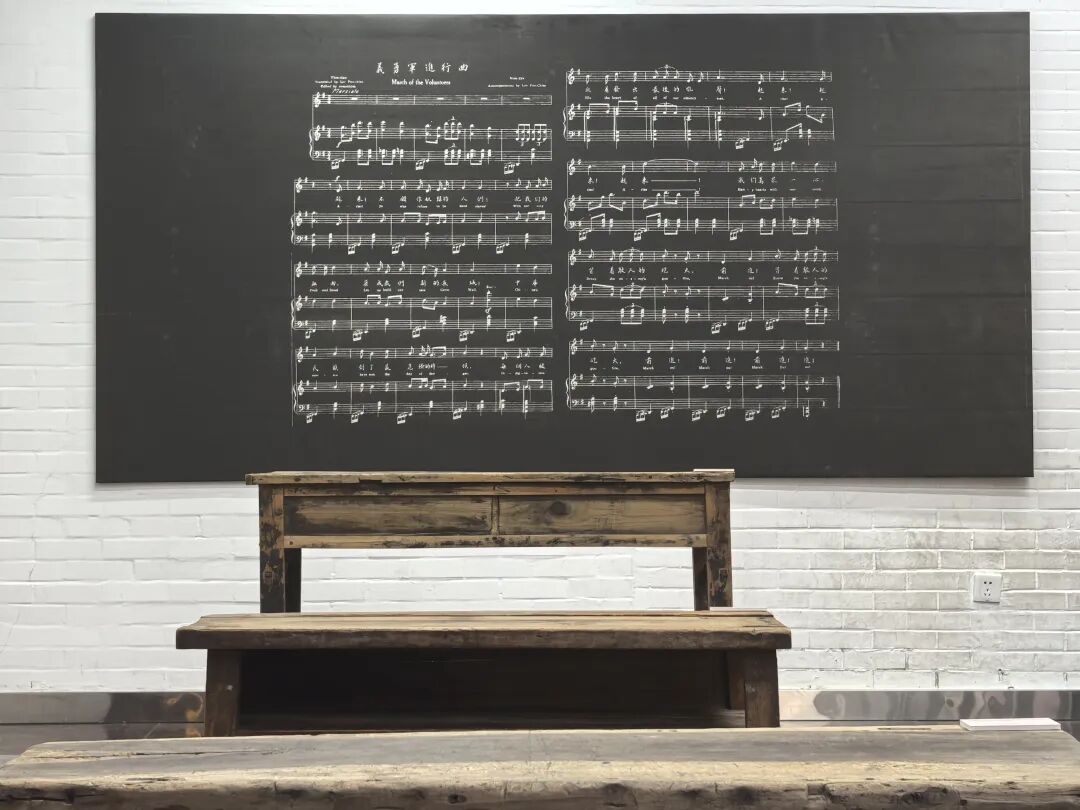

特色展品中,《义勇军进行曲》首版英译本、《新音乐》等期刊,以及《剑声集》《湛露集》《红豆词》等音乐家原版作品,见证了战时音乐界的“精神桥梁”;吴文季(《康定情歌》采集者)、刘瑞明(《红梅赞》作者)、瞿希贤(《听妈妈讲那过去的故事》作者)等数百学子的影像、泛黄曲谱,印证璧山是“音乐人才的摇篮”,从这里走出的学子成为中华音乐“薪火传人”。

正如展览后记所言:“抗战时期的璧山音乐,是用音符编织的精神长城。今日回望,我们不仅看见先辈们的勇气,更听见中华民族永不屈服的心跳。”此次展览为璧山文化建设注入历史内涵,让“烽火弦歌”成为璧山鲜明文化符号,昭示音乐是“民族精神的铿锵之声”。

首页

首页 政务公开

政务公开 数字方志库

数字方志库 方志园地

方志园地 重庆历史文化

重庆历史文化 互动交流

互动交流